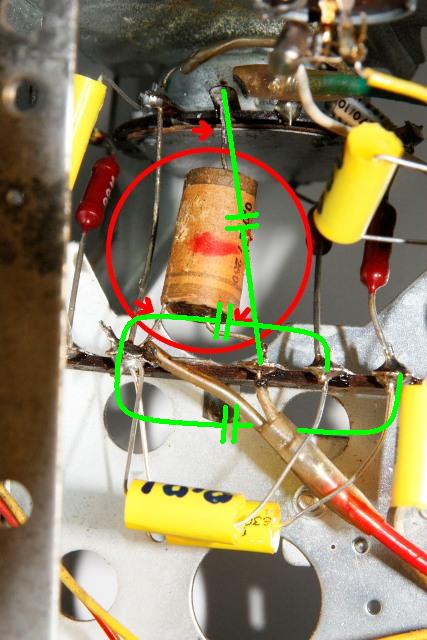

Der dritte Anschluß des Kondensators ist eine Abschirmung und geht deshalb an Masse. Diese Kondensatoren gibts heute nicht mehr, sie sind auch nicht notwendig. Hier kann ein normaler Folienkondensator von 0,022µF eingelötet werden. Der masseanschluß fällt ersatzlos weg.

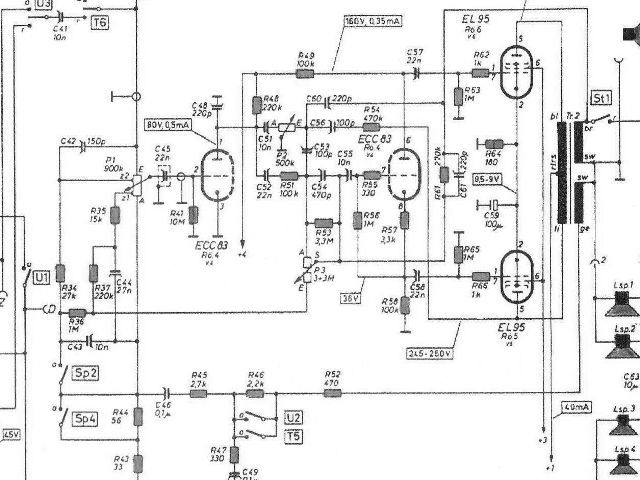

Die defekten Widerstände werden durch die gleichen nämlich 1Kiloohm, 1/4 Watt, 5% ersetzt.

Die defekten Widerstände werden durch die gleichen nämlich 1Kiloohm, 1/4 Watt, 5% ersetzt.

Gruß Heino - der Unkaputtbare