Hallo Peter,

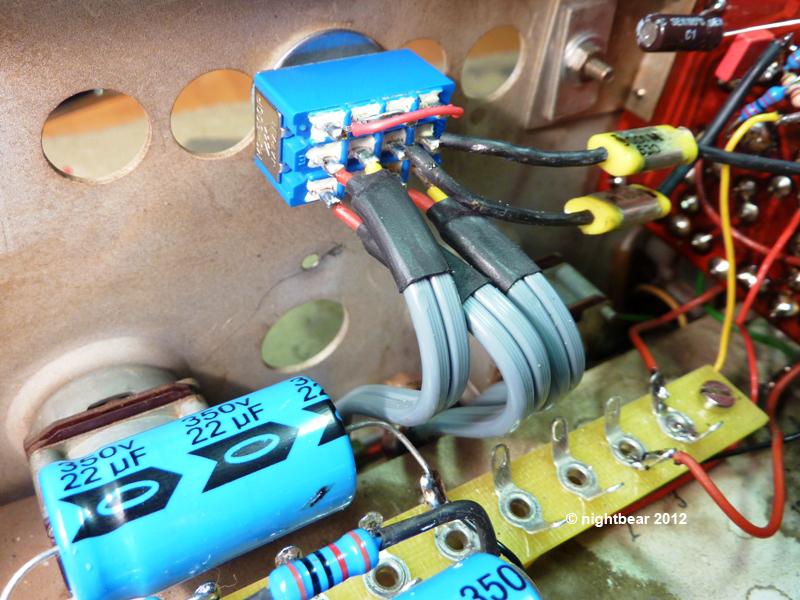

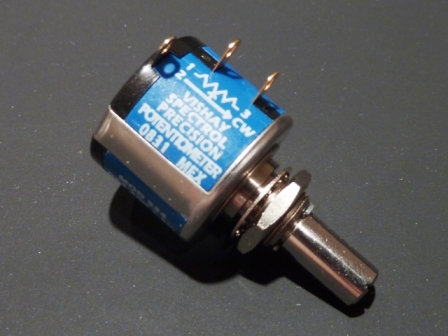

ich hatte Anfang der Woche überlegt, ob man nicht, da bei diesem Gerät durch die Auslagerung der Anschlussbuchsen jetzt hinten reichlich Raum entsteht, für die Summen- und Balanceregler große Präzisionspotis verwenden sollte. Sie wären dann auch alle 4 weit genug von den Hitzequellen entfernt. Den Abgleich könnte man durch Bohrungen im Anbaupanel mit dem Schraubendreher vornehmen. Mal sehen...

Die Originaltrimmpotis erlauben übrigens keine feinfühlige Einstellung der Ruheströme. Innerhalb weniger Grad Drehwinkel springt der Strom von unter 100 auf über 250 mA.

Abgesehen davon hatten die Telewatt Entwickler sicher ihre Gründe, auf Kathodenwiderstände zu verzichten.

Ich vermute, man wollte die potentielle Leistung der Gegentaktschaltung mit diesen kompakten und steilen Röhren voll ausnutzen. In dieses Konzept passt auch der Verzicht auf die Schirmgittergegenkopplung. Vermutlich hat man auf die maximal möglichen 55 Watt pro Kanal geschielt und ist davon ausgegangen, dass sich die Stabilitätsproblematik schon lösen lassen wird.

Zudem hat der Verzicht auf Kathodenwiderstände und die mit ihnen erforderlich werdenden Kathodenkapazitäten, die für einen inearen Frequenzgang im Tiefbassbereich auch hoch sein müssen, auch Vorteile.

ich hatte Anfang der Woche überlegt, ob man nicht, da bei diesem Gerät durch die Auslagerung der Anschlussbuchsen jetzt hinten reichlich Raum entsteht, für die Summen- und Balanceregler große Präzisionspotis verwenden sollte. Sie wären dann auch alle 4 weit genug von den Hitzequellen entfernt. Den Abgleich könnte man durch Bohrungen im Anbaupanel mit dem Schraubendreher vornehmen. Mal sehen...

Die Originaltrimmpotis erlauben übrigens keine feinfühlige Einstellung der Ruheströme. Innerhalb weniger Grad Drehwinkel springt der Strom von unter 100 auf über 250 mA.

Abgesehen davon hatten die Telewatt Entwickler sicher ihre Gründe, auf Kathodenwiderstände zu verzichten.

Ich vermute, man wollte die potentielle Leistung der Gegentaktschaltung mit diesen kompakten und steilen Röhren voll ausnutzen. In dieses Konzept passt auch der Verzicht auf die Schirmgittergegenkopplung. Vermutlich hat man auf die maximal möglichen 55 Watt pro Kanal geschielt und ist davon ausgegangen, dass sich die Stabilitätsproblematik schon lösen lassen wird.

Zudem hat der Verzicht auf Kathodenwiderstände und die mit ihnen erforderlich werdenden Kathodenkapazitäten, die für einen inearen Frequenzgang im Tiefbassbereich auch hoch sein müssen, auch Vorteile.

Achim