Neues UHC 9941

-

-

-

-

-

-

Die Spannungen am Differenzverstärker!

Der eigentliche Verstärker besteht aus T633 und T634. Seine Konstantstromquelle bzw. Senke wird mit T661 und T662 gebildet. Überlege, warum die beiden Transistoren für einen konstanten Strom sorgen. Alle Transistoren dahinter sind erst mal unwichtig.

Andreas, DL2JASWas bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com -

Hallo Alex,

was, konkret man in diesem Fall messtechnisch unternehmen kann ist nicht ganz einfach zu sagen, denn der ganze Verstärker ist gleichstrommässig durchgängig und über alles gegengekoppelt. So bedarf es umfangreicher Überlegungen, wenn man zwecks Teilmessung den Verstärkerzug auftrennen möchte (muss). Erschwerend kommt auch noch dazu, dass der Fehler sporadisch auftritt.

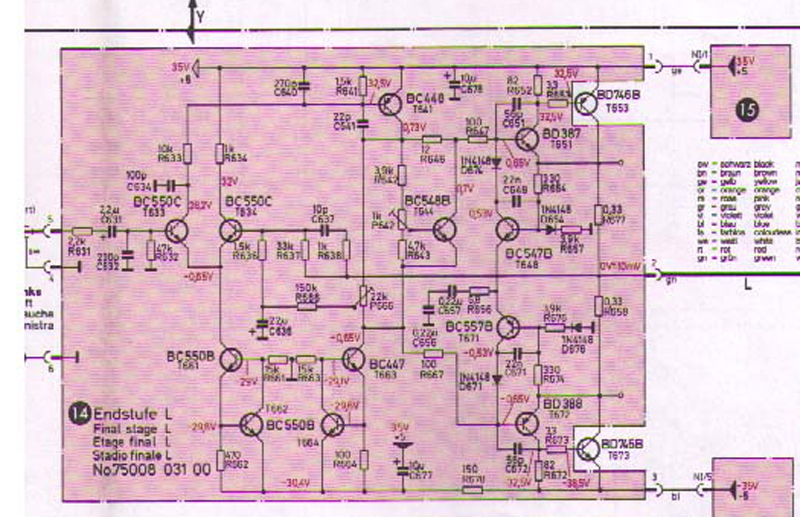

Zur systematischen Fehlersuche ist es wichtig, sich ein wenig (besser aber intensiv) mit der Funktion des Verstärkers vertraut zu machen. Deshalb beginne ich erst einmal mit der Definition und Zuordnung der einzelnen Stufen. Dazu habe ich das Schaltbild mit entsprechen Markierungen der einzelnen Funktionsgruppen versehen.

1) ist der eigentliche Differenzverstärker, bestehend aus T633/T634, welcher aus der Konstantstromquelle

2) bestehend aus T661/662 gespeist wird

3) über T641 wird das Signal des Differenzverstärkers ausgekoppelt und verstärkt. Die Kostantstromquelle

4) T663/T664 versorgt diesen Verstärker mit Strom und bildet in Verbindung mit dem Eingangswiderstand der komplementären Treiberstufe

6) T651/671 den Arbeitswiderstand von T641, welcher die Verstärkung dieser Stufe bestimmt.

9) sind die eigentlichen Leistungstransitoren, welche für das notwendige Spannungs-Strom Produkt zum Antrieb der Lautsprecher sorgen.

9) sind die eigentlichen Leistungstransitoren, welche für das notwendige Spannungs-Strom Produkt zum Antrieb der Lautsprecher sorgen.

5) T644 ist ein sogenannter Ube-Multiplier, welcher über den Spannungsteiler zwischen E und C zu B die Einstellung des Enstufenruhestromes ermöglicht und durch thermische Kopplung mit dem Endstufenküklkörper diesen bei Temperaturänderungen nachführt

7) T648/671 erfüllen die Funktion einer dynamischen Kurzschluss-Sicherung zum Schutz der Endtransistoren gegen zu hohe Stromspitzen.

Ich hoffe, dass jetzt der Zusammenhang der einzelnen Stufen grob nachvollziebar ist - jetzt kann man beginnen ins Detail überzugehen, um letztendlich den gesamten Funktionsmechanismus abzuleuchten. ---Allerdings kann das eine längere Geschichte werden.Freundliche Grüsse, sagnix -

-

So, ich habe mir jetzt nochmal das Prinzip des Differenzverstärkers angeschaut, aber so ganz verstanden habe ich es noch nicht.

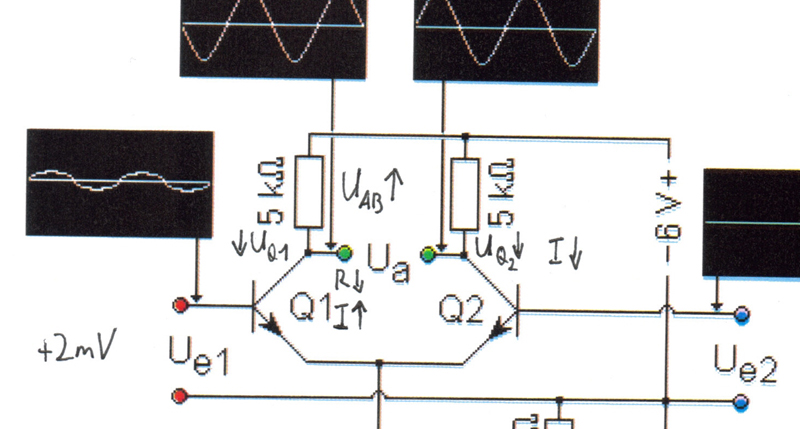

Steigt Ue1 um 2mV, dann:

1. macht der Transistor Q1 weiter auf, sein Widerstand sinkt also, der Strom der durch ihn fließt steigt. (i = U / R)

2. Da sein Widerstand sinkt wird der Widerstand des Transistors verhältnismäßig kleiner zu seinem Kollektorwiderstand, wodurch am Kollektorwiderstand mehr Spannung abfällt.

Dadurch wird die Spannung, die am Kollektor von Q1 (gegen Masse?) anliegt, kleiner.

3. Aufgrund der Konstantstromquelle muss der Kollektorstrom, der durch Q2 fließt kleiner werden. Sein Widerstand ändert sich aber durch den gleich gebliebenen Basisstrom nicht, weshalb die Spannung am Kollektor von Q2 sinkt. (I = U * R)

Soweit kann ich es mir erklären.

Aber warum liegt an Ua dadruch eine Spannung an? Die Spannung an beiden Kollektoren sinken doch.

Und wie soll das ganz bei einer Wechselspannung funktionieren? In die andere Richtung sperren doch die Transistoren. -

Etwas aufpassen mit U = R x I und dem Bezugspunkt!

Einfacher wird es, wenn Du die Spannungsabfälle über den Widerständen über den Kollektoren betrachtest und von der positiven Betriebsspannung ausgehst. Bei unterschiedlichen Strömen erhältst Du so eine Spannung Ua.

Andreas, DL2JASWas bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com -

Hallo Alex,

ich habe das Beispiel aus Wiki hier einmal etwas umgeformt und die Eingangsspannung so aufgeteilt, dass man erkennt wie die Basisspannung von Q1 um 1mV positiver, während die von Q2 um 1mV negativer wird. Dadurch fliesst in Q1 jetzt etwas mehr Strom so dass die Ua1 um 500mV sinkt, während die Ua2 um den gleichen Betrag ansteigt, weil Q2 entsprechend weniger Strom zieht. --- So bleibt auch die Summe beider Kollektorströme erhalten, welche ohnehin durch die Stromquelle vorgegeben ist.

Nun kannst du bestimmt selbst erkennen, dass die Summe Ua1+Ua2=1V beträgt. >>> siehe Bild

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass bei den hier von Wiki vorgebenen Verhältnissen ein Verstärkungsfaktor von 500-fach etwas unrealistisch ist. In der Praxis könnte man hier eine maximale Verstärkung von etwa 125-fach erwarten...Freundliche Grüsse, sagnix -

Ohne das Beispiel von Peter zu kennen, da es nicht ganz angezeigt wird, ich denke jetzt habe ich es verstanden:

Steigt Ue1 um 2mV, dann:

1. macht der Transistor Q1 weiter auf, sein Widerstand sinkt also, der Strom der durch ihn fließt steigt. (i = U / R)

2. Da sein Widerstand sinkt wird der Widerstand des Transistors verhältnismäßig kleiner zu seinem Kollektorwiderstand, wodurch am Kollektorwiderstand mehr Spannung abfällt.

Dadurch wird die Spannung, die am Kollektor von Q1 (gegen Masse?) anliegt, kleiner.

3. Aufgrund der Konstantstromquelle muss der Kollektorstrom, der durch Q2 fließt kleiner werden. Sein Widerstand ändert sich aber durch den gleich gebliebenen Basisstrom nicht.

4. Die Spannung, die über dem Kollektorwiderstand von Q2 abfält, sinkt, da die Stromstärke auch sinkt. (=> U_abfall = R * I) Da I im gesamten "Kreis" von Q2 gleichgroß ist, und I hier sinkt, sinkt auch die Spannung, die über dem Widerstand abfällt. Von den 6V Betriebsspannung bleibt also rechts mehr übrig als links. Es entsteht ein Spannungsunterschied.

Stimmt das jetzt? -

So, ich kann mir die Verstärkerwirkung anhand von Peters Beispiel wie folgt erklären:

1. Die Spannung die über dem Kollektorwiderstand von Q1 abfällt steigt, da I steigt und R konstant 5kOhm ist. (U = R x I)

=> Da mehr über dem Kollektorwiderstand abfällt sinkt die Spannung am Kollektor von Q1. Delta U1 ist negativ.

2. Durch die Konstantstromquelle sinkt nun die Stromstärke auf der Seite von Q2. Dadurch muss nun die Spannung, die über dem Kollektorwiderstand von Q2 anfällt sinken. "Es kommt mehr zum Kollektor durch". (U = R x I)

=> Da weniger über dem Kollektorwiderstand von Q2 abfällt steigt die Spannung am Kollektor von Q2. Delta U2 ist postiv.

Stimmt das jetzt? -

Hallo Alex,

ich denke man kann es jetzt so belassen und du hast das Wesentliche gut erkannt. Ich kann dir dazu schon einmal gratulieren.

Trotzdem kannst du dir aber noch einmal genau die Eingangsmasche ansehen, um zu erkennen, dass auch Q2 seinen Ausgangswiderstand um den gleichen Absolutwert wie Q1 verändert, wegen der -1mV Ube Spannungsänderung (Die Ube-Spannungsänderung hat natürlich auch eine entsprechende Ib-Änderung zur Folge und damit auch eine Ic-Änderung, da Ib und Ic über den Stromverstäkungfaktor B verknüpft sind: Ic=B*Ib).

So, ich hoffe jetzt alle Fehler "wegedidiert" zu haben; einige sieht man erst, wenn man sich seinen Text noch einmal in Ruhe ansieht. Daraus lernt man: Man soll seine Texte möglichst nicht in "Echtzeit" verfassen.Freundliche Grüsse, sagnix -

-

Hallo Alex,

ich habe die gleiche Schaltung noch einmal umgezeichnet, ohne sie zu verändern. Jetzt sollte aber deutlich werden, wieso sich die 2mV auf die beiden Basen verteilen und auch weshalb der eine Transistor mehr und der andere weniger Strom zieht; der Innenwiderstand von ik geht gegen unendlich.

Als Nebeneffekt erkennt man jetzt zusätzlich, dass der Differenzverstärker bei einseitiger Ansteuerung als eine Kombination aus Emitterschaltung und Basisschaltung betrachtet werden kann.

---- Ich habe die Schaltung eben einmal bezüglich der Verstärkung mit P-Spice simuliert. Dabei ergab sich ein Verstärkungsfaktor von 119-fach. Da lag ich mit meiner groben Schätzung (post030) doch fast schon im "grünen Bereich".

--- Noch eine kurze Anmerkung "rückwärts" zum noch folgenden post037 von Andreas. Meine Angaben beziehen sich nur auf Signalspannungen es sind "Delta" Werte bzw. Augenblickswerte... vielleicht im normalen Schaltbild etwas ungewöhnlich - ist hier eine Kombination mit dem Wechselspannungs- Ersatzschaltbild.

Es ist aber gut, dass Andres die kompletten Verhältnisse incl. der üblichen Ube klar dargestellt hat.Freundliche Grüsse, sagnix -

-

Alex, ich erkläre das mal geringfügig anders.

Ihr habt bestimmt schon Knoten- und Maschenregel im Unterricht gehabt, Kirchhoff. Wenn nicht:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln

Die Maschenregel besagt, daß die Summe aller Spannungen in der Masche 0 Volt ergibt, so auch hier.

Peter hat dir deutlich eine Masche gezeichnet. Eventuell störst Du dich daran, daß die Spannung von ca. 0,7 Volt zwischen Basis und Emitter fehlt. Gehen wir von 0,700 Volt zwischen Basis und Emitter aus. Beim ersten Transistor beträgt die Spannung 0,701 Volt und beim zweiten Transistor 0,699 Volt. Du erhältst dann für einen Umlauf im Uhrzeigersinn ab Basis von Q1:

701 mV + (-699 mV) + (-2 mV) = 0 V

Man muß da sehr aufpassen mit Pfeilrichtung und Vorzeichen!

Das mit den 0,7 Volt zwischen Basis und Emitter ist ein brauchbarer Praxiswert. Diese Spannung ändert sich jedoch geringfügig in Abhängigkeit vom fließenden Strom zwischen Kollektor und Emitter. Je größer diese Spannung ist, um so höher ist auch der fließende Strom. Für Dich ist dieser Zusammenhang nicht wirklich interessant. Die Information findet man direkt oder indirekt im Datenblatt eines Transistors.

Andreas, DL2JASWas bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com -

Hallo Alex,

das wird schon... Zum weiteren Eindenken habe ich bereits den nächsten Schritt mit Bildchen vorbereitet. Dort habe ich die einzelnen Funktionsblöcke aus dem Schaltbild "isoliert" so dass man sie einzeln bearbeiten kann. Als erstes könnte man versuchen mit den Angaben aus dem Schaltbild die Konstantströme der Blöcke 2 und 4 zu berechnen. Diese Überlegungen hat Andreas bereits in post25 anzuregen versucht. Zur Orientierung habe ich die zu erwartenden Ströme bereits eingetragen - aber wie kommt man darauf?

Wir vereinbaren für unsere weiteren Überlegungen eine Ube von 0,7V und für die eventuell folgenden Verstärkungsberechnungen eine UT von 26mV. Und B für Kleinsignaltransistoren: B=200 --- Die obige Skizze stellt bereits alle wesentliche Elemente zur Spannungsverstärkung der Endstufenschaltung dar. Darauf folgen die Treiber und Endtransistoren zur Stromverstärkung, welche nur geringfügig in die Bilanz der Gesamtverstärkung eingehen.Freundliche Grüsse, sagnix -

Das mit den jeweils 1mV habe ich jetzt glaube ich verstanden.

Da der Wiederstand der Stromquelle zu vernachlässigen ist, muss sich die Spannung auf die beiden Trasistoren verteilen.

Beide sind baugleich, deshalb teilt sich die Spannung durch zwei.

Bei dem mit +2mV gespeisten Transistor steigt die Spannung zwischen Basis und Emitter um 1mV, bei dem anderen muss sie folglich um 1mV fallen.

Trotzdem würde das am Beispiel von Andreas mit einer Schwellenspannung von 0,7V doch dann nicht mehr funktionieren, oder?

Beim zweiten Transistor würde die Spannung ja auf 0,699V abfallen, wodurch die Spannung knapp unter der Schwellenspannung wäre und der Transistor würde blockieren.