Fertig ist das Projekt noch nicht, allerdings habe ich das Thema Temperaturstabilität des Oszillators als erledigt verbucht, weil sich einfach keine nennenswerte Verbesserung mehr erreichen lässt. Das läuft praktisch perfekt.

Seit der zusätzlichen Belüftung der Gehäuseunterseite hat sich die Situation sogar noch einmal geringfügig verbessert,

Am Wochenende habe ich einen kompletten Abgleich aller Positionen vorgenommen. Den Zeitaufwand sollte man nicht unterschätzen, wenn man sorgfältig und möglichst genau arbeiten will.

Dabei zeigte sich eine Besonderheit: Wenn des Abstimmanzeigeinstrument bei maximalem Eingangspegel mit P2063 auf "10" eingestellt wird, bewegt man sich am äußersten Ende des Regelbereichs.

Nun erfolgt die Ansteuerung aus dem ZF-Verstärker (Pegeldetektor des CA 3189E) über R333 mit 12K. In anderen Schaltbildausgaben ist er mit 1K8 ausgewiesen. Eine Änderung auf 2K7 verlegte den relevanten Abgleichbereich ausreichend weit vom Ende des P2063 weg.

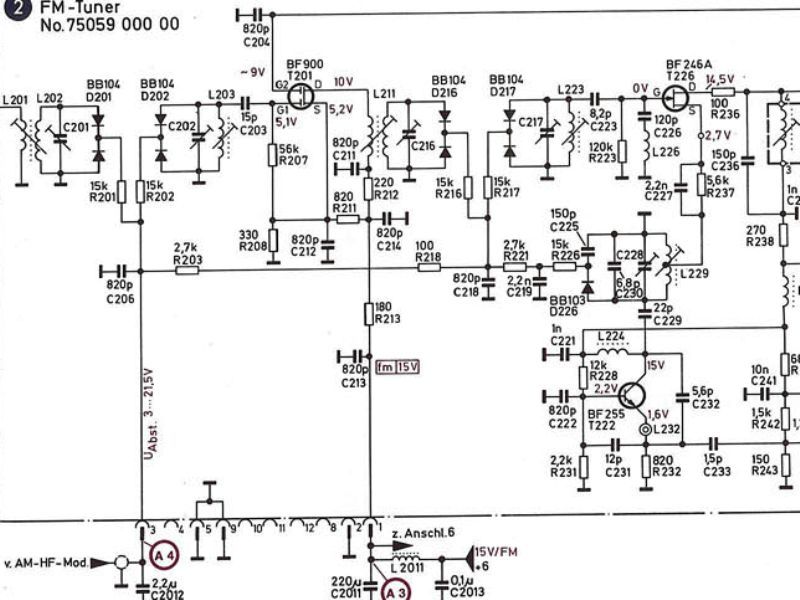

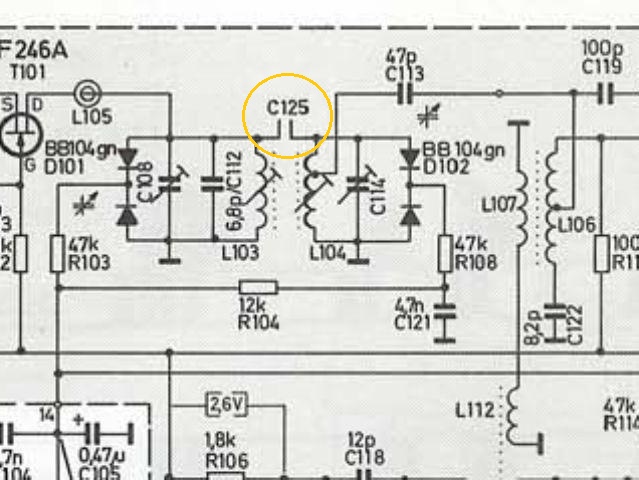

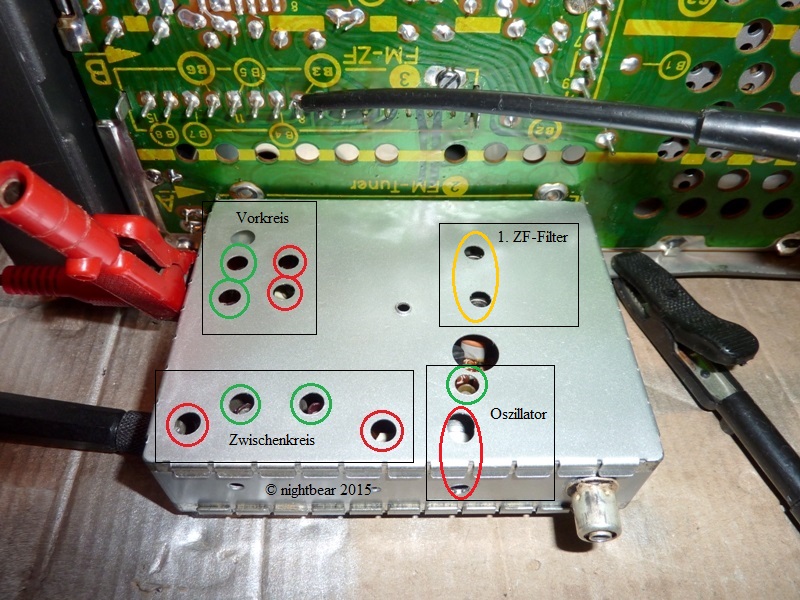

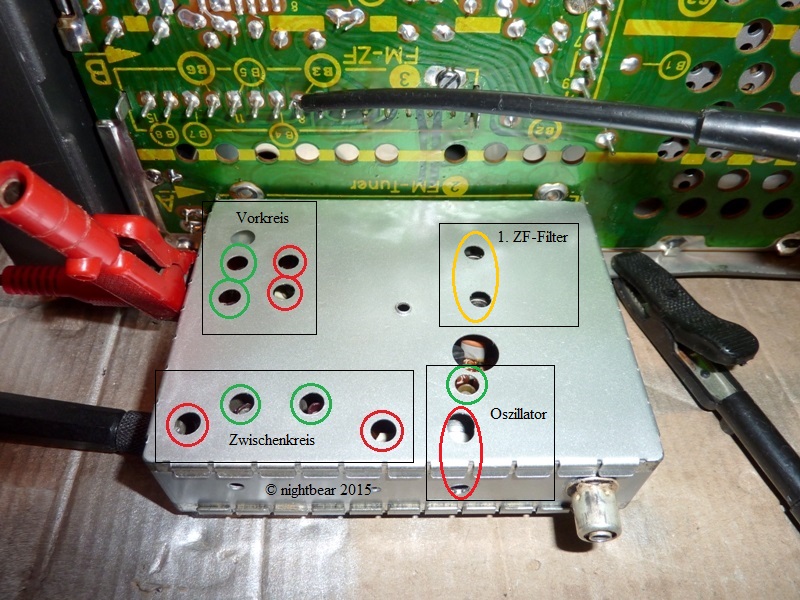

Zusätzlich zur "amtlichen" Abgleichanleitung habe ich, auch weil das Gerät werkseitig nur bis 104 MHz gedacht war, jetzt aber durch die Modifikation der Abstimmspannung von 87,5 - 108 MHz läuft, die Vorkreise und Zwischenkreise in der UKW Box abgeglichen. Die Spulen werden dabei für das untere Ende bei 90 MHz auf Maximum, die Trimmkondensatoren bei 106 MHz für das obere Ende auf Maximum abgeglichen.

Nach 3 Durchgängen gab es keine Verbesserungen mehr. Zuvor allerdings deutliche Steigerungen. Den Maximalausschlag des Abstimminstruments musste ich nach dem kompletten HF-Abgleich gleich wieder korrigieren.

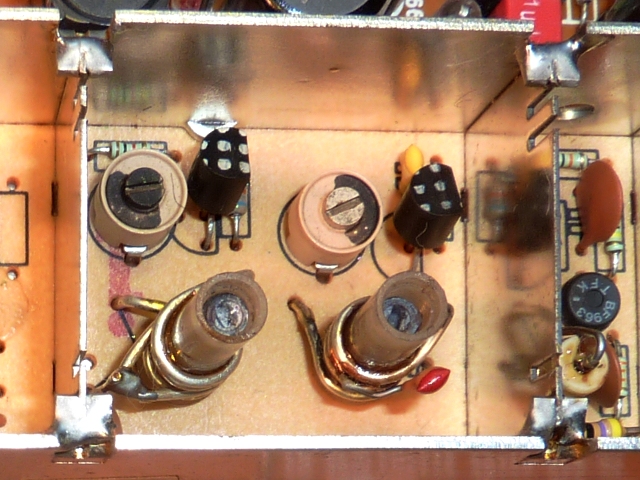

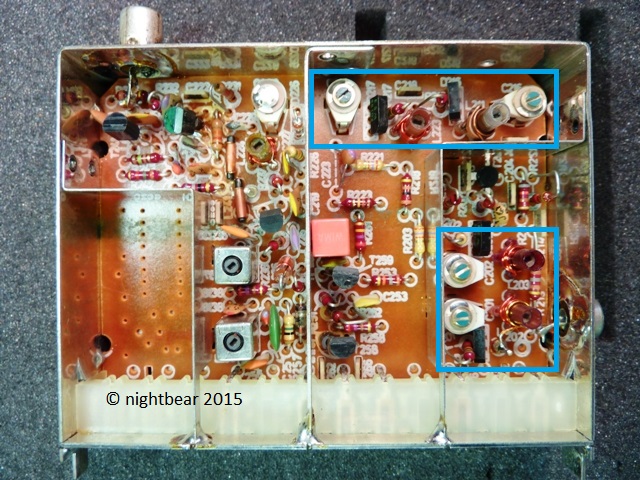

Zum Abgleich empfiehlt es sich, das Gerät auf die HF-Seite hochkant zu stellen, also Schwerpunkt nach oben, was man sonst vermeidet.

Dann kann die UKW-Box von der Lötseite aus aufgesteckt werden, alle Abgleichpunkte sind gut zugänglich.

Oben an "B3" sieht man das angeschlossene Röhrenvoltmeter mit der Hirschmann Kleps. Links ist die mit einem 0,5m Cinchkabel verlängerte Antenne zu sehen, da der Mittelstift nur knapp 5mm hinein geht, brückt eine Klemme die Masse.

Der Messsender ist hier nicht direkt mit der Eingangsbuchse der Box verbunden, sondern an den regulären Antennenanschluss des Gerätes, von wo die Cinchverbindung zur UKW-Box besteht. So ist die Elektronik (Übertrager, Kondensatoren) der Antenneneingangsbaugruppe wie unter realen Empfangsbedingungen auch dem Eingangsübertrager der UKW-Box vorgeschaltet.

Nun kann man die Spulen (grün) und Trimmkondensatoren (rot) sehr bequem abgleichen.

Die Komponenten des 1. ZF-Kreises wurden bereits im Rahmen des Abgleichs nach Saba Anleitung (-> FM-ZF-Abgleich) vorgenommen.

Der Oszillator wurde schon im Zusammenhang mit der Temperaturkompensation genau abgeglichen. (87,4 MHZ mit der Spule bei 3V Abstimmspannung, 108 MHz mit dem Trimmer für 27V Abstimmspannung).

Für solche Arbeiten verwende ich gerne mein altes Kyoritsu Röhrenvoltmeter aus den 70ern.

Im DC Bereich 1,5 Volt hat man am rechten Ende der Skala eine unglaublich sensible Anzeige, die selbst kleinste Änderungen deutlich ablesbar macht.

Noch ein abschließender allgemeiner Hinweis:

Zum Einstellen der kleinen M3 Ferritkerne muss unbedingt passendes(!) Abgleichwerkzeug verwendet werden. Es muss nicht nur HF-Neutral sein, sondern die Klingen dürfen auf keinen Fall zu groß, aber auch nicht zu klein (und nicht zu hart sein) sein. Sonst droht ein Platzen des Kerns.

Letzte Woche hatte ich einen Saba 8080 zum Abgleich. Er hat M3 Ferritkerne im Demodulator und im Zusatzverstärker. Vor mir hatte ein Spezialist wohl mit dem Akkuschrauber einen Abgleichversuch unternommen und alle 5 Kerne gesprengt. Durch Splitter im Gewinde nicht mehr zu bewegen.

Alle Filter mussten ausgelötet werden, die Kerne nach hinten herausgedreht, gereinigt und von vorne wieder eingeschraubt werden. Eine Heidenarbeit. Und der eigentliche Abgleich ist damit ja auch noch nicht erledigt.

Seit der zusätzlichen Belüftung der Gehäuseunterseite hat sich die Situation sogar noch einmal geringfügig verbessert,

Am Wochenende habe ich einen kompletten Abgleich aller Positionen vorgenommen. Den Zeitaufwand sollte man nicht unterschätzen, wenn man sorgfältig und möglichst genau arbeiten will.

Dabei zeigte sich eine Besonderheit: Wenn des Abstimmanzeigeinstrument bei maximalem Eingangspegel mit P2063 auf "10" eingestellt wird, bewegt man sich am äußersten Ende des Regelbereichs.

Nun erfolgt die Ansteuerung aus dem ZF-Verstärker (Pegeldetektor des CA 3189E) über R333 mit 12K. In anderen Schaltbildausgaben ist er mit 1K8 ausgewiesen. Eine Änderung auf 2K7 verlegte den relevanten Abgleichbereich ausreichend weit vom Ende des P2063 weg.

Zusätzlich zur "amtlichen" Abgleichanleitung habe ich, auch weil das Gerät werkseitig nur bis 104 MHz gedacht war, jetzt aber durch die Modifikation der Abstimmspannung von 87,5 - 108 MHz läuft, die Vorkreise und Zwischenkreise in der UKW Box abgeglichen. Die Spulen werden dabei für das untere Ende bei 90 MHz auf Maximum, die Trimmkondensatoren bei 106 MHz für das obere Ende auf Maximum abgeglichen.

Nach 3 Durchgängen gab es keine Verbesserungen mehr. Zuvor allerdings deutliche Steigerungen. Den Maximalausschlag des Abstimminstruments musste ich nach dem kompletten HF-Abgleich gleich wieder korrigieren.

Zum Abgleich empfiehlt es sich, das Gerät auf die HF-Seite hochkant zu stellen, also Schwerpunkt nach oben, was man sonst vermeidet.

Dann kann die UKW-Box von der Lötseite aus aufgesteckt werden, alle Abgleichpunkte sind gut zugänglich.

Oben an "B3" sieht man das angeschlossene Röhrenvoltmeter mit der Hirschmann Kleps. Links ist die mit einem 0,5m Cinchkabel verlängerte Antenne zu sehen, da der Mittelstift nur knapp 5mm hinein geht, brückt eine Klemme die Masse.

Der Messsender ist hier nicht direkt mit der Eingangsbuchse der Box verbunden, sondern an den regulären Antennenanschluss des Gerätes, von wo die Cinchverbindung zur UKW-Box besteht. So ist die Elektronik (Übertrager, Kondensatoren) der Antenneneingangsbaugruppe wie unter realen Empfangsbedingungen auch dem Eingangsübertrager der UKW-Box vorgeschaltet.

Nun kann man die Spulen (grün) und Trimmkondensatoren (rot) sehr bequem abgleichen.

Die Komponenten des 1. ZF-Kreises wurden bereits im Rahmen des Abgleichs nach Saba Anleitung (-> FM-ZF-Abgleich) vorgenommen.

Der Oszillator wurde schon im Zusammenhang mit der Temperaturkompensation genau abgeglichen. (87,4 MHZ mit der Spule bei 3V Abstimmspannung, 108 MHz mit dem Trimmer für 27V Abstimmspannung).

Für solche Arbeiten verwende ich gerne mein altes Kyoritsu Röhrenvoltmeter aus den 70ern.

Im DC Bereich 1,5 Volt hat man am rechten Ende der Skala eine unglaublich sensible Anzeige, die selbst kleinste Änderungen deutlich ablesbar macht.

Noch ein abschließender allgemeiner Hinweis:

Zum Einstellen der kleinen M3 Ferritkerne muss unbedingt passendes(!) Abgleichwerkzeug verwendet werden. Es muss nicht nur HF-Neutral sein, sondern die Klingen dürfen auf keinen Fall zu groß, aber auch nicht zu klein (und nicht zu hart sein) sein. Sonst droht ein Platzen des Kerns.

Letzte Woche hatte ich einen Saba 8080 zum Abgleich. Er hat M3 Ferritkerne im Demodulator und im Zusatzverstärker. Vor mir hatte ein Spezialist wohl mit dem Akkuschrauber einen Abgleichversuch unternommen und alle 5 Kerne gesprengt. Durch Splitter im Gewinde nicht mehr zu bewegen.

Alle Filter mussten ausgelötet werden, die Kerne nach hinten herausgedreht, gereinigt und von vorne wieder eingeschraubt werden. Eine Heidenarbeit. Und der eigentliche Abgleich ist damit ja auch noch nicht erledigt.

Achim