Hallo an die Mitleser.

ich habe eine Philips Capella 643 zur Reparatur bekommen. Auf die Schnelle:

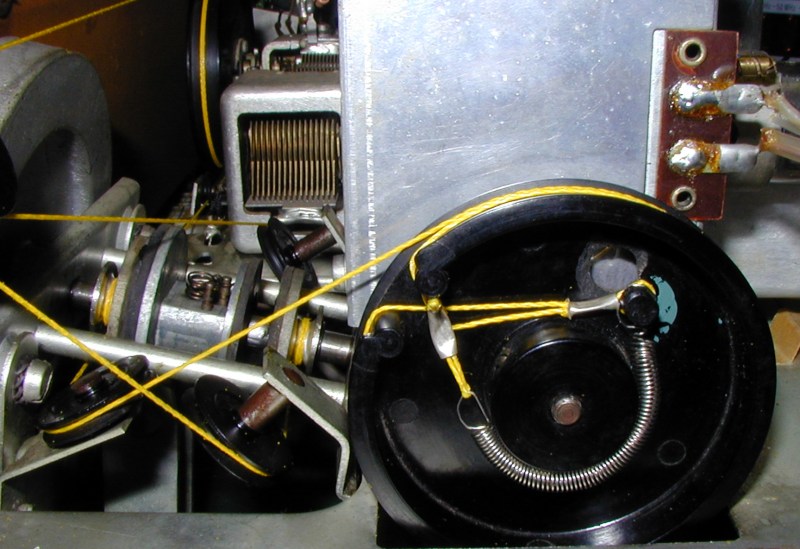

- Im Inneren ein Gewusel von Bindfäden, KEINE der Verseilungen ist aufgezogen, der FM-Zeiger fehlt.

- Am Gehäuse ist rechts unten die Verklebung gebrochen.

- Kein UKW Empfang, der aber nach Tausch einer defekten ECH81 wieder ansatzweise funktionierte. ALLE Trimmer haben gebrochenen Sicherungslack !

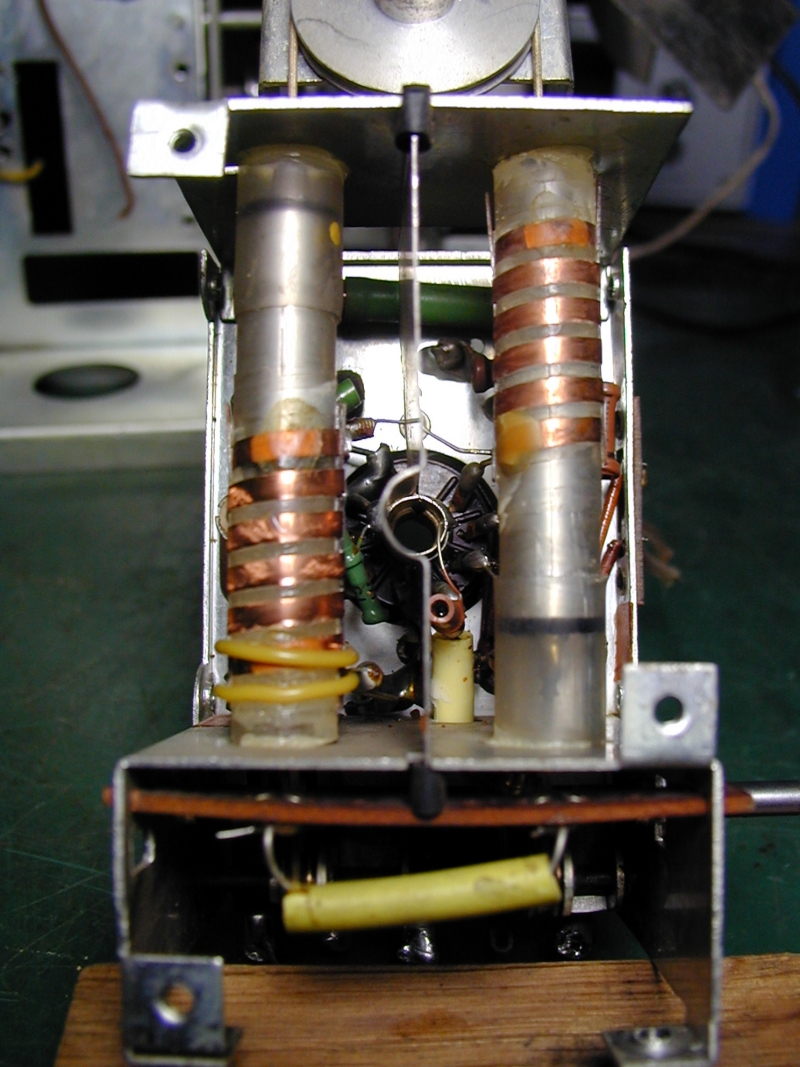

- ein Trimmer an der UKW-Box war durchgestoßen, soll heißen, die Gewindefunktion ist hinüber, er läßt sich aber wenigstens schieben...

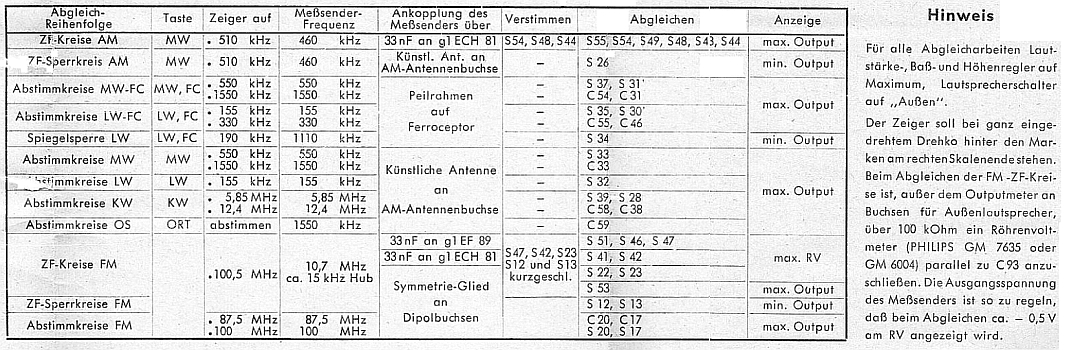

- Schaltbild und Seillaufplan habe ich, was mir dringend fehlt, ist der FM-Abgleich. Vielleicht hat ihn jemand auf seiner Platte.

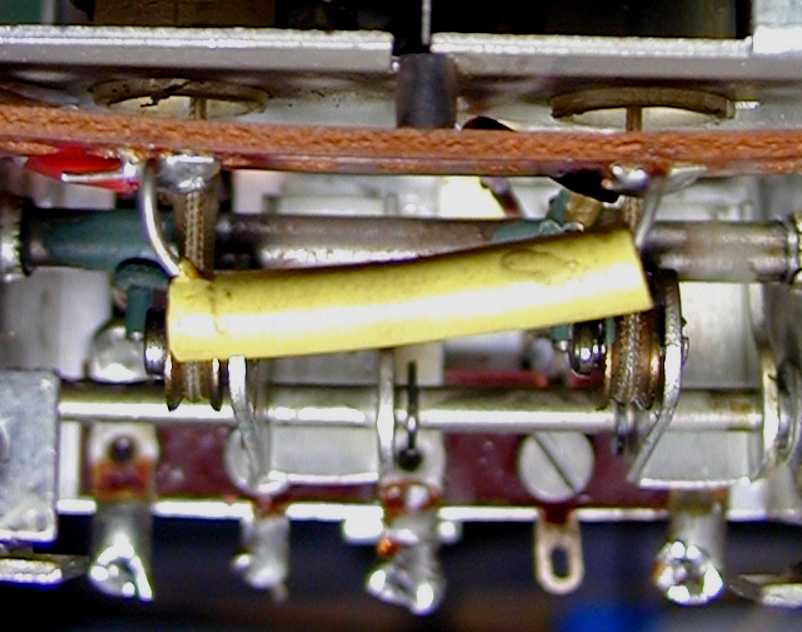

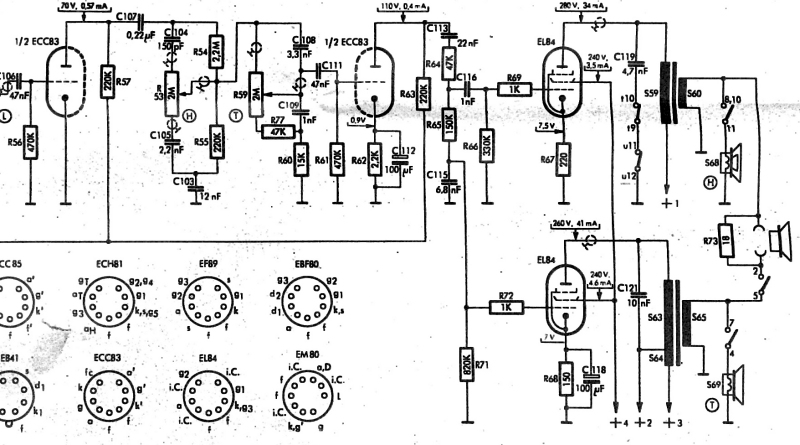

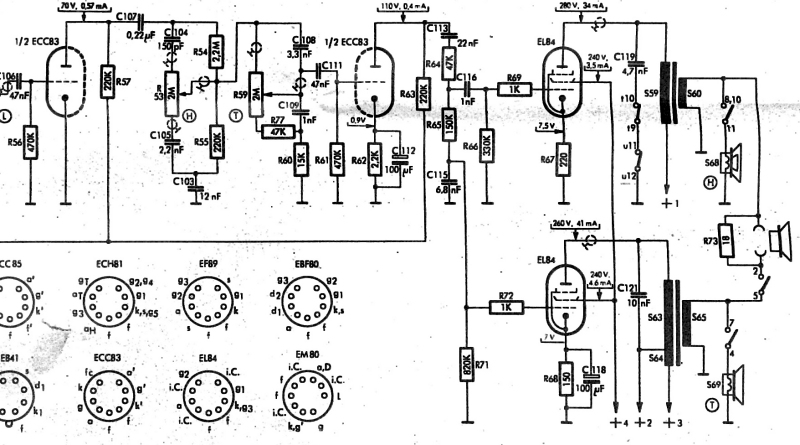

Zur Entschädigung vorab schon mal das NF-Teil der Capella. Nicht wie man glauben könnte eine Stereo Endstufe, nein - zwei Mono-Endstufen werkeln auf zwei LS, einmal NT und einmal HT. Auch eine interessante Variante, die Philips ja in seinen Modellen öfters praktizierte, s. Capella 753.

Weitere Bilder folgen, wenn das Radio wieder hübscher aussieht...

Gruß, Dieter

ich habe eine Philips Capella 643 zur Reparatur bekommen. Auf die Schnelle:

- Im Inneren ein Gewusel von Bindfäden, KEINE der Verseilungen ist aufgezogen, der FM-Zeiger fehlt.

- Am Gehäuse ist rechts unten die Verklebung gebrochen.

- Kein UKW Empfang, der aber nach Tausch einer defekten ECH81 wieder ansatzweise funktionierte. ALLE Trimmer haben gebrochenen Sicherungslack !

- ein Trimmer an der UKW-Box war durchgestoßen, soll heißen, die Gewindefunktion ist hinüber, er läßt sich aber wenigstens schieben...

- Schaltbild und Seillaufplan habe ich, was mir dringend fehlt, ist der FM-Abgleich. Vielleicht hat ihn jemand auf seiner Platte.

Zur Entschädigung vorab schon mal das NF-Teil der Capella. Nicht wie man glauben könnte eine Stereo Endstufe, nein - zwei Mono-Endstufen werkeln auf zwei LS, einmal NT und einmal HT. Auch eine interessante Variante, die Philips ja in seinen Modellen öfters praktizierte, s. Capella 753.

Weitere Bilder folgen, wenn das Radio wieder hübscher aussieht...

Gruß, Dieter