Neu

"The proof of the pudding is in the eating" - nicht wahr?

Also habe ich die Anpassung mit den beiden Impedanztrafos (Un-UN) umgesetzt.

Jede der beiden Spulen ist mit 20 Windungen - Abgriff - danach nochmal 31 Windungen bewickelt, wie vorstehend im Schaltplan abgebildet. Ich habe sehr dünnen CuL-Draht mit nur 7/100 mm Durchmesser verwendet. Ich hätte damit auch 100 Windungen aufbringen können, ohne dass die Wicklung auf dem kleinen Spulenkern zu dick geworden wäre.

Vorteil: Je mehr Windungen insgesamt (bei beibehaltenem Windungsverhältnis) um so besser wird S11. Den Spulenkern darf man ganz herein drehen, grössere Permeabilität verbessert S11 nochmals.

Nachteil: Mit mehr Windungen steigt auch die parasitäre Kapazität und die Bandbreite schwindet. Die Isolation zwischen Ein- und Ausgang ist bei weitem nicht so gut wie bei der LC-Filter-Anpassung. Dadurch ist der verfügbare Dynamikbereich bei der LC-Anpassung wesentlich grösser als bei der Trafo-Anpassung. Ein Unterschied macht sich aber nur jeweils bei > 38 dB unter dem Durchlassmaximum bemerkbar, ist also für die Auswahl / Selektion von Keramikfiltern nicht wirklich ausschlaggebend. Vielleicht stehen auf der kleinen Mess-Platine die beiden Trafos (Spulenkörper) zu nahe zusammen und trotz Abschirmbecher macht sich daher eine Kopplung zwischen Eingangs- und Ausgangstrafo bemerkbar. In dem Fall wäre eine länglichere Platine mit grösserem Abstand zwischen beiden Trafos günstiger. Stelle ich einen Eisenwinkel (Möbelwinkel) zwischen die beiden Spulen, verbessert sich die Isolation zwischen Ein- und Ausgang um 2,5 dB, von -38 dB auf -40,5 dB, etwas unerwünschte Kopplung ist also vorhanden. Man baut und lernt dabei.

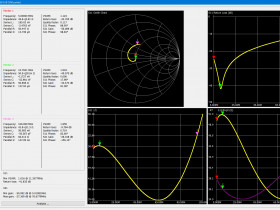

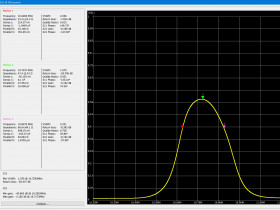

Hier S11 für die Mess-Platine mit der Impedanztrafo-Anpassung:

Die parasitäre Kapazität der Wicklung und nicht perfekte Spuleneigenschaften machen sich deutlich bemerbar (Andreas hatte schon darauf hingewiesen). Statt theoretisch bis zu über 100 MHz, ist die praktisch nutzbare Bandbreite bis auf 40- 50 MHz begrenzt. Das kann auch am Spulenkern liegen, meine Spulenkörper sind für 10 MHz vorgesehen, die Permeabilität könnte also bei wesentlich grösserer Frequenz zu stark abnehmen, um damit auf 100 MHz kommen zu können. Da für diese Anwendung aber nur der Bereich 9-11 MHz interessiert, ist die erzielte Bandbreite allemal mehr als ausreichend. Deutlich besser als mit der LC-Anpassung, die doch nur auf einen relativ engen Bereich um das Maximum der Durchlasskurve beschränkt ist.

Die spannende Frage ist nun, was zur Beurteilung der Filter anhand ihrer Durchlasskurven besser ist (was gibt den tatsächlichen Verlauf besser wieder?).

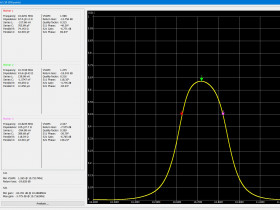

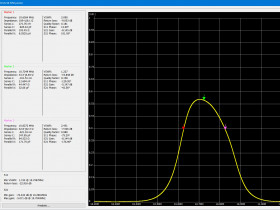

Nachstehend habe ich die Messung der S21 (Betragswert, lineare Ordinate ) Durchlasskurven mit beiden Testboards zum Vergleich abgebildet. Lineare statt logarithmischer dB-Skala, a) weil man auch linear beim Wobbeln misst und b) weil bei logarithmischem Massstab (in dB) der obere Bereich der Durchlasskurve stark gestaucht wird und daher dieser für die -3 dB Bandbreite und Symmetrie wichtige Bereich schlechter erkennbar ist.

Ich habe vier verschiedene 10,7 MHz Keramikfilter mit Bandbreite von ca. 200 kHz verglichen.

Die untereinander stehenden Durchlasskurven gehören jeweils zum selben Filter.

Die Marker stehen auf -3 dB (zur Bestimmung der Bandbreite und der grüne Marker auf Mittenfrequenz.

Obere Zeile: LC-Anpassung

Untere Zeile: Impedanztrafo (Un-Un) Anpassung

Filter 1

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -3,8 dB // Trafo-Anpassung = -3,7 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,720 MHz // Trafo-Anpassung = 10,720 MHz

Bandbreite (-3 dB) LC-Anpassung = 198 kHz // Trafo-Anpassung = 202 kHz

Symmetrie am Maximum: LC-Anpassung = gut // Trafo-Anpassung = gut

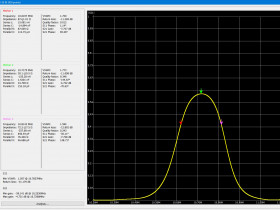

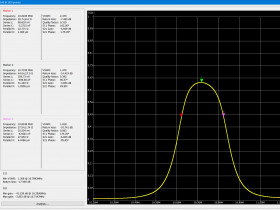

Filter 2

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -4,7 dB // Trafo-Anpassung = -4,6 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,718 MHz // Trafo-Anpassung = 10,718 MHz

Bandbreite (-3 dB): LC-Anpassung = 195 kHz // Trafo-Anpassung = 193 kHz

Symmetrie am Maximum: LC-Anpassung = gut // Trafo-Anpassung = gut

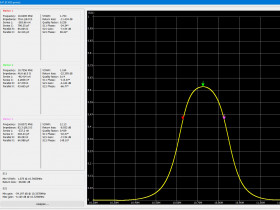

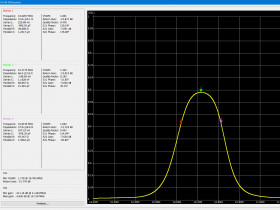

Filter 3

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -4,2 dB // Trafo-Anpassung = -4,1 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,726 MHz // Trafo-Anpassung = 10,730 MHz

Bandbreite (-3 dB): LC-Anpassung = 198 kHz // Trafo-Anpassung = 194 kHz

Symmetrie am Maximum: LC-Anpassung = gut // Trafo-Anpassung = gut

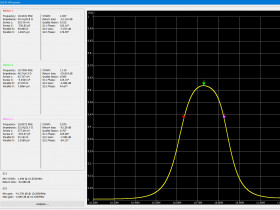

Filter aus RF-Demo-Kit

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -5,15 dB // Trafo-Anpassung = -5,2 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,725 MHz // Trafo-Anpassung = 10,725 MHz

Bandbreite (-3 dB): LC-Anpassung = 201 kHz // Trafo-Anpassung = 200 kHz

Symmetrie: LC-Anpassung = unsymmetrisch, in höherfrequenter Flanke verbreitert // Trafo-Anpassung = etwas unsymmetrisch, in höherfrequenter Flanke etwas verbreitert

Schlussfolgerungen:

Gruß

Reinhard

Also habe ich die Anpassung mit den beiden Impedanztrafos (Un-UN) umgesetzt.

Jede der beiden Spulen ist mit 20 Windungen - Abgriff - danach nochmal 31 Windungen bewickelt, wie vorstehend im Schaltplan abgebildet. Ich habe sehr dünnen CuL-Draht mit nur 7/100 mm Durchmesser verwendet. Ich hätte damit auch 100 Windungen aufbringen können, ohne dass die Wicklung auf dem kleinen Spulenkern zu dick geworden wäre.

Vorteil: Je mehr Windungen insgesamt (bei beibehaltenem Windungsverhältnis) um so besser wird S11. Den Spulenkern darf man ganz herein drehen, grössere Permeabilität verbessert S11 nochmals.

Nachteil: Mit mehr Windungen steigt auch die parasitäre Kapazität und die Bandbreite schwindet. Die Isolation zwischen Ein- und Ausgang ist bei weitem nicht so gut wie bei der LC-Filter-Anpassung. Dadurch ist der verfügbare Dynamikbereich bei der LC-Anpassung wesentlich grösser als bei der Trafo-Anpassung. Ein Unterschied macht sich aber nur jeweils bei > 38 dB unter dem Durchlassmaximum bemerkbar, ist also für die Auswahl / Selektion von Keramikfiltern nicht wirklich ausschlaggebend. Vielleicht stehen auf der kleinen Mess-Platine die beiden Trafos (Spulenkörper) zu nahe zusammen und trotz Abschirmbecher macht sich daher eine Kopplung zwischen Eingangs- und Ausgangstrafo bemerkbar. In dem Fall wäre eine länglichere Platine mit grösserem Abstand zwischen beiden Trafos günstiger. Stelle ich einen Eisenwinkel (Möbelwinkel) zwischen die beiden Spulen, verbessert sich die Isolation zwischen Ein- und Ausgang um 2,5 dB, von -38 dB auf -40,5 dB, etwas unerwünschte Kopplung ist also vorhanden. Man baut und lernt dabei.

Hier S11 für die Mess-Platine mit der Impedanztrafo-Anpassung:

Die parasitäre Kapazität der Wicklung und nicht perfekte Spuleneigenschaften machen sich deutlich bemerbar (Andreas hatte schon darauf hingewiesen). Statt theoretisch bis zu über 100 MHz, ist die praktisch nutzbare Bandbreite bis auf 40- 50 MHz begrenzt. Das kann auch am Spulenkern liegen, meine Spulenkörper sind für 10 MHz vorgesehen, die Permeabilität könnte also bei wesentlich grösserer Frequenz zu stark abnehmen, um damit auf 100 MHz kommen zu können. Da für diese Anwendung aber nur der Bereich 9-11 MHz interessiert, ist die erzielte Bandbreite allemal mehr als ausreichend. Deutlich besser als mit der LC-Anpassung, die doch nur auf einen relativ engen Bereich um das Maximum der Durchlasskurve beschränkt ist.

Die spannende Frage ist nun, was zur Beurteilung der Filter anhand ihrer Durchlasskurven besser ist (was gibt den tatsächlichen Verlauf besser wieder?).

Nachstehend habe ich die Messung der S21 (Betragswert, lineare Ordinate ) Durchlasskurven mit beiden Testboards zum Vergleich abgebildet. Lineare statt logarithmischer dB-Skala, a) weil man auch linear beim Wobbeln misst und b) weil bei logarithmischem Massstab (in dB) der obere Bereich der Durchlasskurve stark gestaucht wird und daher dieser für die -3 dB Bandbreite und Symmetrie wichtige Bereich schlechter erkennbar ist.

Ich habe vier verschiedene 10,7 MHz Keramikfilter mit Bandbreite von ca. 200 kHz verglichen.

Die untereinander stehenden Durchlasskurven gehören jeweils zum selben Filter.

Die Marker stehen auf -3 dB (zur Bestimmung der Bandbreite und der grüne Marker auf Mittenfrequenz.

Obere Zeile: LC-Anpassung

Untere Zeile: Impedanztrafo (Un-Un) Anpassung

Filter 1

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -3,8 dB // Trafo-Anpassung = -3,7 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,720 MHz // Trafo-Anpassung = 10,720 MHz

Bandbreite (-3 dB) LC-Anpassung = 198 kHz // Trafo-Anpassung = 202 kHz

Symmetrie am Maximum: LC-Anpassung = gut // Trafo-Anpassung = gut

Filter 2

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -4,7 dB // Trafo-Anpassung = -4,6 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,718 MHz // Trafo-Anpassung = 10,718 MHz

Bandbreite (-3 dB): LC-Anpassung = 195 kHz // Trafo-Anpassung = 193 kHz

Symmetrie am Maximum: LC-Anpassung = gut // Trafo-Anpassung = gut

Filter 3

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -4,2 dB // Trafo-Anpassung = -4,1 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,726 MHz // Trafo-Anpassung = 10,730 MHz

Bandbreite (-3 dB): LC-Anpassung = 198 kHz // Trafo-Anpassung = 194 kHz

Symmetrie am Maximum: LC-Anpassung = gut // Trafo-Anpassung = gut

Filter aus RF-Demo-Kit

Einfügedämpfung: LC-Anpassung = -5,15 dB // Trafo-Anpassung = -5,2 dB

Mittenfrequenz: LC-Anpassung =10,725 MHz // Trafo-Anpassung = 10,725 MHz

Bandbreite (-3 dB): LC-Anpassung = 201 kHz // Trafo-Anpassung = 200 kHz

Symmetrie: LC-Anpassung = unsymmetrisch, in höherfrequenter Flanke verbreitert // Trafo-Anpassung = etwas unsymmetrisch, in höherfrequenter Flanke etwas verbreitert

Schlussfolgerungen:

- Die Einfügedämpfung ist mit der Trafo-Anpassung tendenziell um 0,1 dB kleiner (besser) als mit der LC-Anpassung. Das liegt daran, dass die LC-Anpassung bereits 0,1 dB Verlust mit sich bringt (durch Simulation bestätigt), die ich nicht herausgerechnet habe. Dieser winzige Unterschied ist in der Praxis unerheblich. Zeigt aber die Genauigkeit der Messungen. Die Trafo-Anpassung gibt den präziseren Wert.

- Die Unterschiede der ermittelten Mittenfrequenzen zwischen LC-Anpassung und Trafo-Anpassung liegen innerhalb der Ablesegenauigkeit (ca. +/- 5 kHz).

- Die Unterschiede der Bandbreite zwischen LC-Anpassung und Trafo-Anpassung liegen ebenfalls innerhalb der Ablesegenauigkeit (ca. +/- 7 kHz)

- Unterschiede in der Symmetrie zwischen LC-Anpassung und Trafo-Anpassung sind kaum wahrnehmbar. Beide Anpassungen liefern gut übereinstimmende Duchlasskurven.

Gruß

Reinhard

Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von „oldiefan“ ()