Hallo Retro HiFi-Freunde!

Als Frankfurter hat man natürlich eine besondere Beziehung zur Firma Braun. Ich habe ihren Werdegang und die Produkte stets verfolgt, viele HiFi Komponenten repariert und sie, was das Design von Dieter Rams angeht, immer uneingeschränkt bewundert.

Braun Geräte sind vom Design her in der gesamten Periode vom Ende des 2. Weltkrieges bis heute unübertroffen und eigentlich auch nicht übertreffbar, bestenfalls nachempfindbar wie gegenwärtig durch Jonathan Ive bei Apple.

Pure Klassik!

Bei der Technik muss man bekanntlich etwas besser differenzieren.

Jörg (8100) hatte ich im Frühjahr versprochen, nach seiner durch einige vorausgegangene Reraraturversuche von Kollegen arg gebeutelten "audio 2" zu schauen.

Da zunächst nicht die Absicht bestand, die Reparatur zu dokumentieren, gibt es keine Fotos vom "vorher" Zustand.

Sie hätten ein recht depremierendes Bild ergeben. Transistoren in der Endstufe fehlten, andere waren durch Vergleichstypen ersetzt, reichlich bleifreies Lötzinn ließ die Lötstellen sehr ungleichmäßig und künstlich gealtert aussehen. Einige Elkos im Netzteil und die Ausgoppelelkos der Lautsprecher waren bereits ersetzt worden.

Jörg kann ja hier noch Details zur Vorgeschichte und zum Gerät ergänzen.

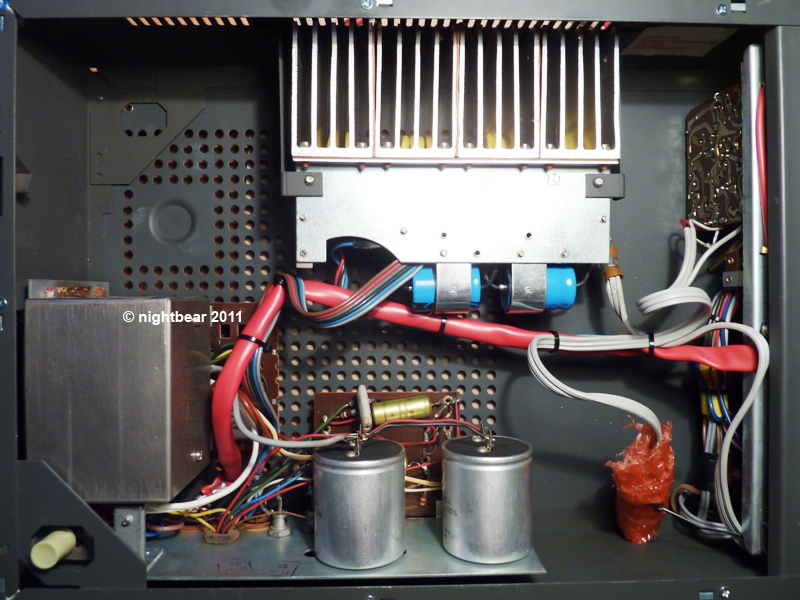

Bevor es mit der eigentlichen Reparatur losgeht, folgen einige Fotos von den einzelnen Funktionsgruppen des Gerätes.

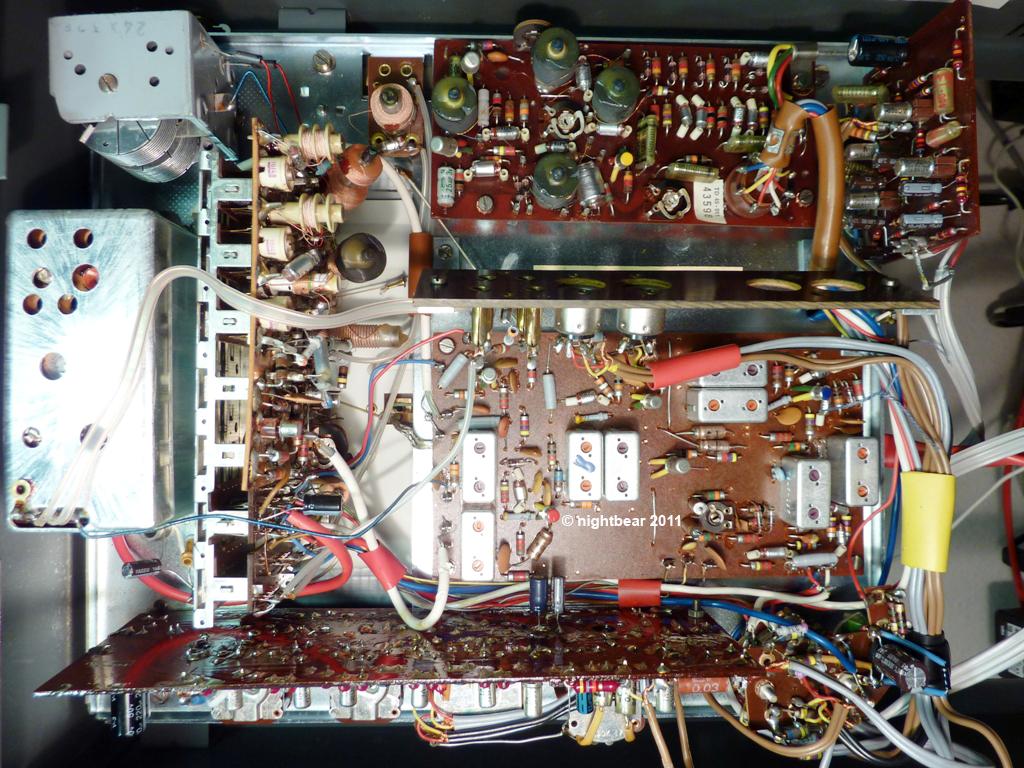

Hier ist ein Bild der Geräteunterseite (ohne die Bereiche Endstufe, Netzteil und Plattenspieler) Im linken Drittel sieht man UKW-Box und AM-HF - hier gab es nichts für mich zu tun :

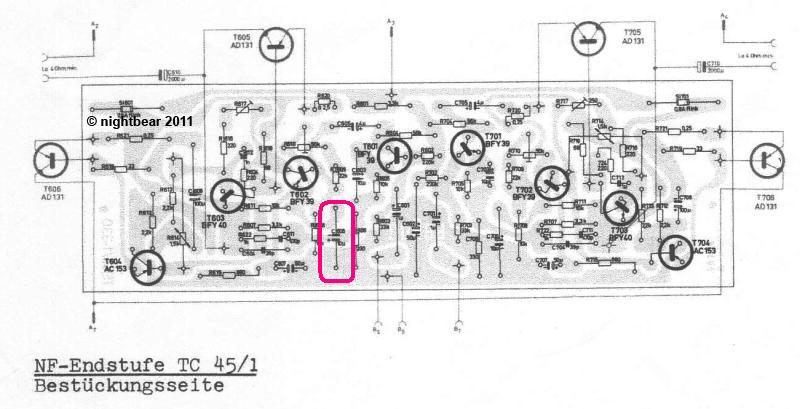

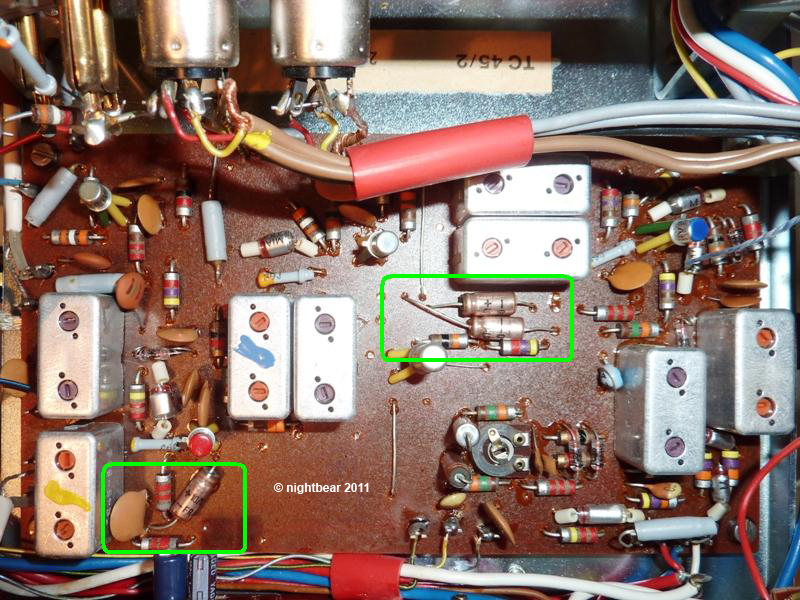

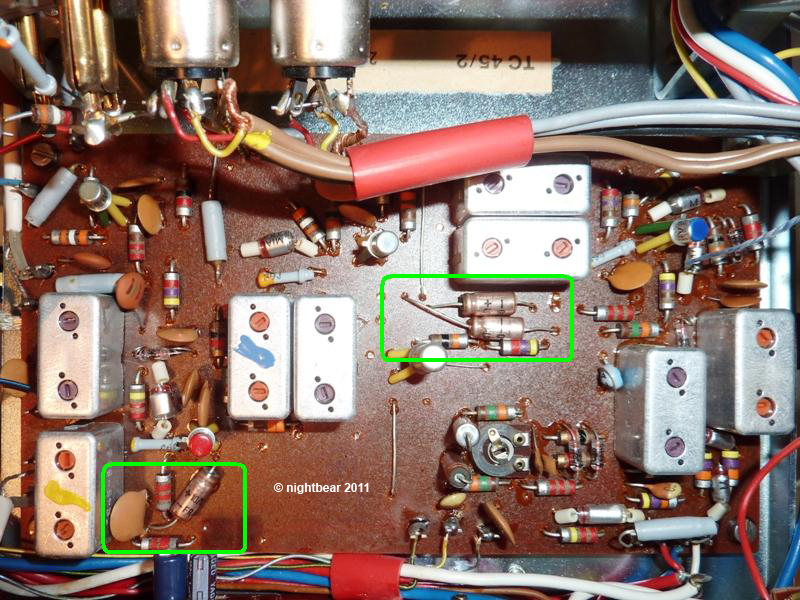

Werfen wir einen Blick auf die ZF Sektion. Abgesehen davon, dass damals das Einhalten von 90° Winkeln (und ganzzahligen Vielfachen) bei der Anordnung der Bauteile noch für viele Hersteller unbekannt war, fällt auf, dass hier (siehe Markierung) durch das ungeschickte Beibiegen der Drähte schon die Gefahr von Kurzschlüssen besteht.

Weiterhin kommen Vitrohm Widerstände (gepresste Kohlemasse) zum Einsatz. Im (UKW-) ZF-Teil ist ihre Induktionsarmut natürlich willkommen, wegen ihrer Rauschfreude hat man sie sonst nicht so gern.

Eine Hausnummer weiter der Stereo-Decoder - auch mit Vitrohmwiderständen bestückt, obwohl wir hier ja schon im NF-Teil sind:

Bemerkenswert der Transistor mit Kühlfahne oben rechts. Er muss jetzt sicher nicht massiv gekühlt werden, aber wenn schon, dann hätte man ihn besser an Metall und nicht an die Pertinaxplatine geschraubt. Die Wärmeabgabe über den Federring an den Kopf der M3 Schraube dürfte sich in Grenzen halten

Dann gibt es einen kleinen Phonovorverstärker mit AC151r (r für rauscharm). Hier sind folgerichtig die Vitrohm Presskohlewiderstände außen vor geblieben.

Ich musste allerdings aktiv werden und im Interesse einer gesicherten Klangqualität und Kanalsymmetrie die alten Elkos ersetzen.

Die hier verwendeten Widerstände und Siemens Kondensatoren sind über jeden Zweifel erhaben.

Nachdem hier also alles geklärt war, musste ich mich der Endstufe widmen. Ich wusste, dass die beiden AD131 eines Kanals durch AD149 ersetzt worden waren, ebeno wie ein AC153 davor. Zwei weitere Transistoren (BFY40) waren ausgelötet, aber noch in Ordnung.

Jörg hatte die Auskoppelelkos ersetzt, da sie Elektrolyt ausgeschieden hatten.

Nun haben wir es hier mit einer Endstufe zu tun, die in Germaniumtechnik aufgebaut ist. Da gibt es einige Besonderheiten:

- Die Halbleiter sind heute oft schwer erhältlich

- Germaniumtransistoren sind vergleichsweise hitzeempfindlich

- Germaniumtransistoren sind nicht hart im Nehmen, sondern quittieren Überlastungen und Bertrieb auerhalb der Spezifikationen mit schnellem Ausstieg.

- die thermische Stabilität, gerade auch von Ruheströmen ist unzureichend. Kompensationsmaßnehmen sind nicht nur erforderlich, sondern müssen präzise funktionieren.

Es empfiehlt sich bei diesen Schaltungen eine ganz bestimmte Vorgehensweise, um Enttäuschungen und unnötig hohe Kosten zu vermeiden, ganz abgesehen vom Zeitaufwand.

VOR dem ersten Einschalten muss alles repariert sein! Das bedeutet, alle Halbleiter in der Schaltung sind auszubauen und genauestens zu messen. Fehlerhafte Transistoren müssen ersetzt werden. Nach Möglichkeit halte ich mich an die Originaltypen, um Anpassungen der Schaltung zu vermeiden.

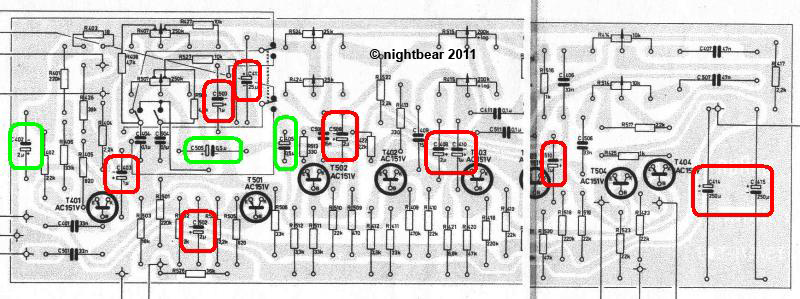

Elkos und andere nicht langzeitstabile Bauteile sind großflächig zu ersetzen.

Dann und nur dann stellt sich der erstrebte Fall ein, dass beim ersten Einschalten alles einwandfrei funktioniert!

Weicht man von dieser Vorgehensweise ab, sind die Chancen nicht schlecht, dass man auf die harte Tour immer wieder Halbleiter ersetzen muss, bis irgendwann alle Fehler gefunden sind. Dafür haben wir keine Zeit.

Hier waren die Halbleiter der Endstufenbaugruppe mit Ausnahme der Endstufentransistoren und eines Treibers alle noch in Ordnung.

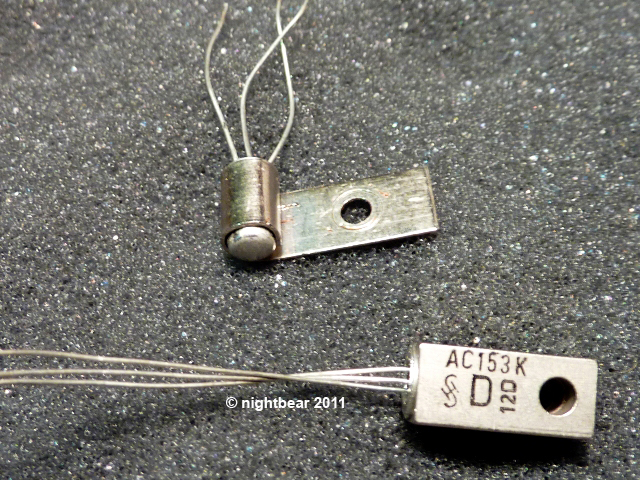

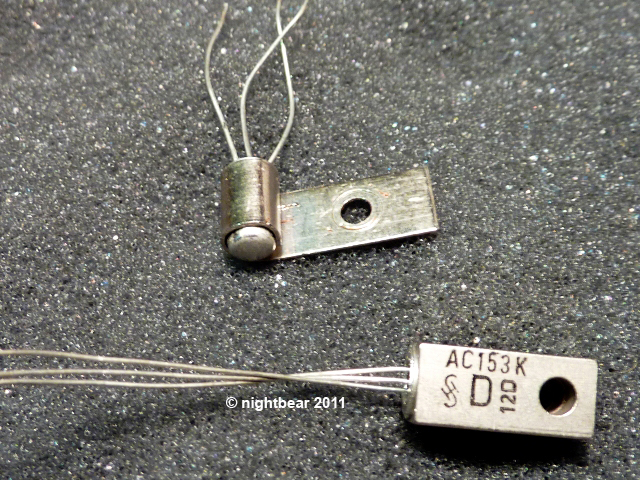

Beim Treiber handelte es sich um einen AC153, der mit einer aufgesteckten Kühlfahne am Chassis befestigt war. Die Kühlfahne war verbogen und unrund geworden, daher erfolgte der Ersatz durch einen AC153K mit aufgepresstem Kühlklotz, der sich sehr gut am Chassis festschrauben lässt.

Der vom Vorgänger versuchte Ersatz der AD131 von Siemens durch AD149 könnte möglicherweise geklappt haben. Aber jetzt kommts: Die AD149 von der Fa. ISC aus "aktueller Fertigung" enthalten einen Siliziumtransistor und keinen Germaniumtransistor. Man hat in China wohl wieder einmal einen Universaltransistor mit Stempelung nach Kundenwunsch versehen. Das kennen wir ja schon, aber hier hat man dabei auch noch ein anderes Halbleitermaterial verwendet! Die AD149 schieden jetzt natürlich als Ersatz aus, Jörg hat dann original Siemens AD131 NOS besorgt, die ich verwendet habe.

Hier die gefälschten Transistoren:

Und hier der NOS Ersatz:

und von unten:

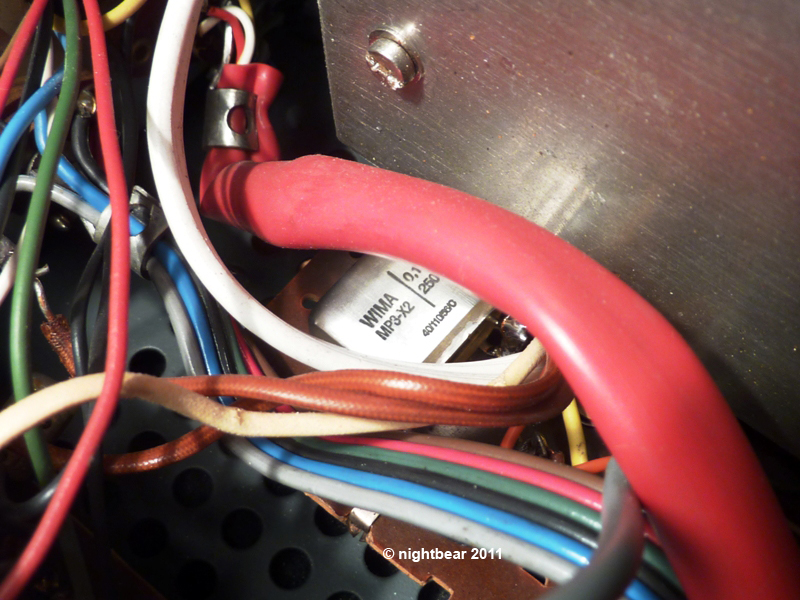

Schaut man sich die zerklüftete Oberfläche an der Unterseite an, wird klar, dass hier Wärmeleitpaste kein Luxus ist. Braun hat dennoch darauf verzichtet - ich nicht.

Also habe ich die Transistoren eingebaut, alle Elkos ersetzt, die Verdrahtung revidiert, die Platine nachgelötet und mit Lack versehen, alles gereinigt und wieder zusammengebaut.

Die Reinigung ist wichtig, da die Kühlkörper Kollektorpotential haben und ein kleiner Metallspan oder ein Lötzinnkügelchen zum Kurzschluss führen.

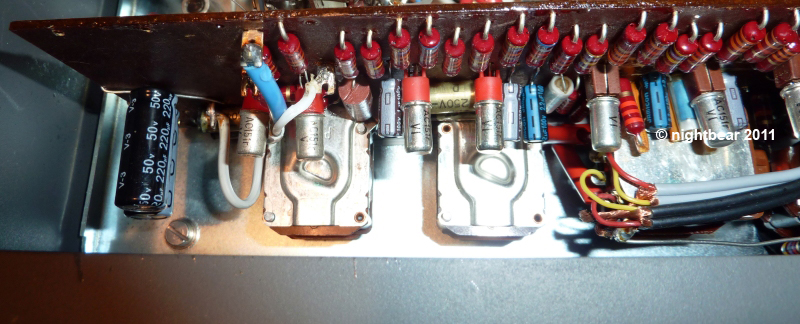

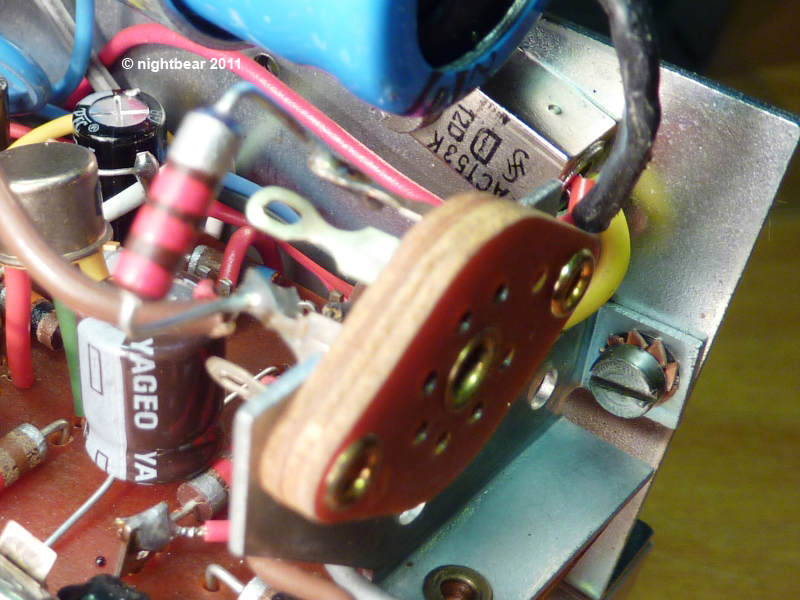

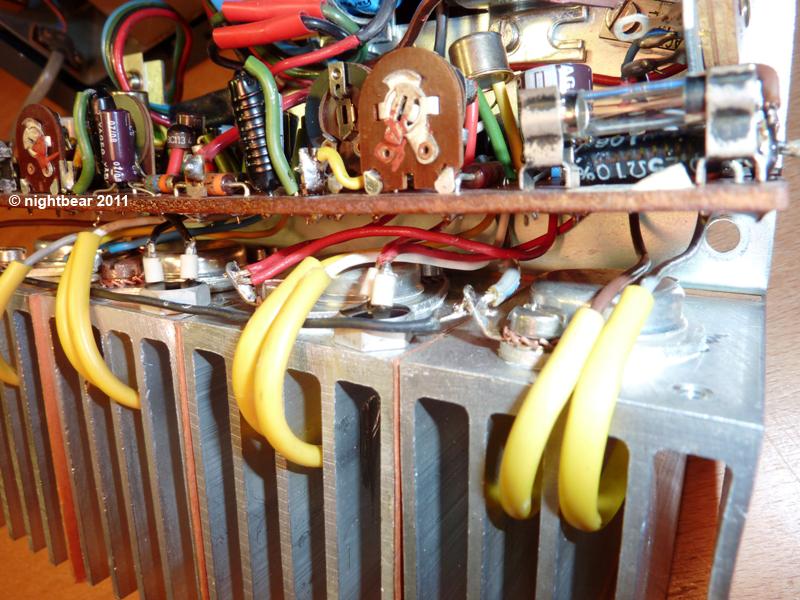

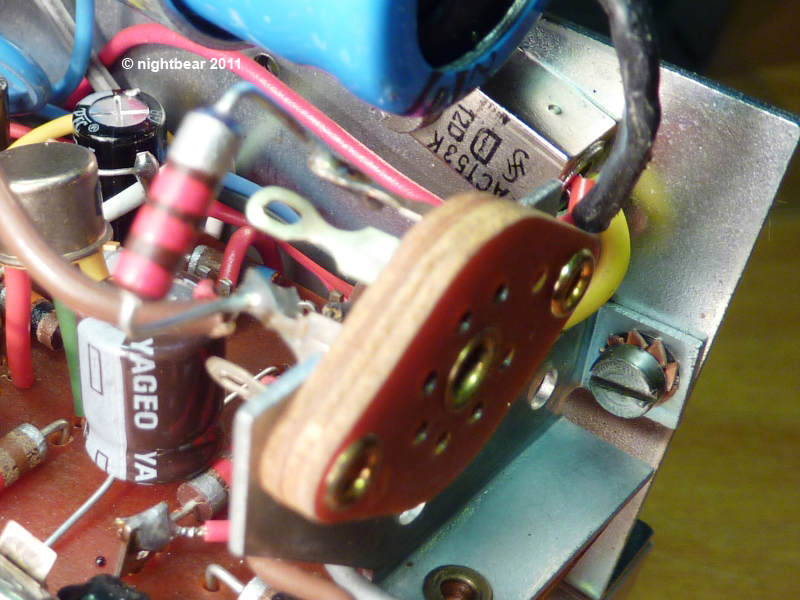

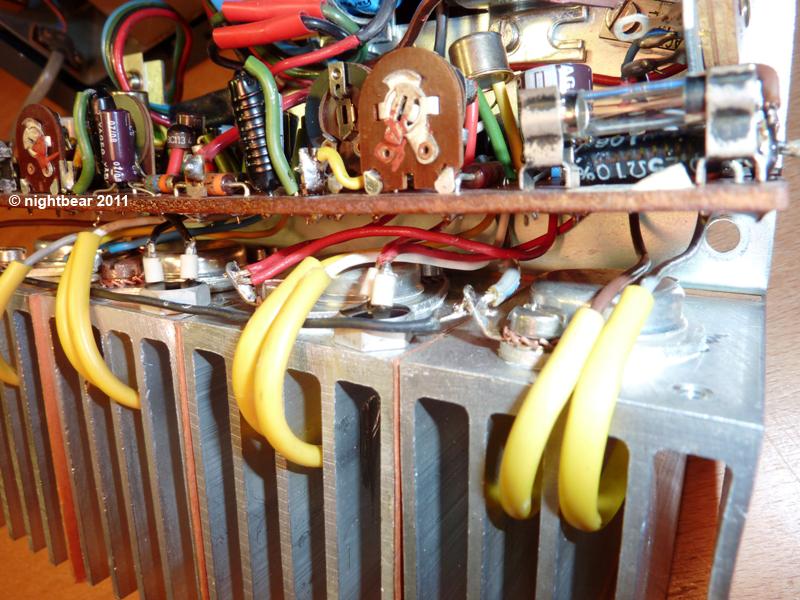

Hier die Bilder von der fertigen Endstufe:

der AC153K an seinem Platz

und hier sieht man die ADs in ihrem Versteck

Man muss schon sagen, der feuchte Traum eines auf servicefreundlichen Aufbau hoffenden Technikers ist diese Baugruppe nicht.

Dennoch arbeitete die Endstufe natürlich beim ersten Einschalten einwanfrei. Das ist keine Überraschung, habe ich mich doch an die oben beschriebene Methode gehalten

Damit sollte es aber noch nicht getan sein...Fortsetzung folgt...

Als Frankfurter hat man natürlich eine besondere Beziehung zur Firma Braun. Ich habe ihren Werdegang und die Produkte stets verfolgt, viele HiFi Komponenten repariert und sie, was das Design von Dieter Rams angeht, immer uneingeschränkt bewundert.

Braun Geräte sind vom Design her in der gesamten Periode vom Ende des 2. Weltkrieges bis heute unübertroffen und eigentlich auch nicht übertreffbar, bestenfalls nachempfindbar wie gegenwärtig durch Jonathan Ive bei Apple.

Pure Klassik!

Bei der Technik muss man bekanntlich etwas besser differenzieren.

Jörg (8100) hatte ich im Frühjahr versprochen, nach seiner durch einige vorausgegangene Reraraturversuche von Kollegen arg gebeutelten "audio 2" zu schauen.

Da zunächst nicht die Absicht bestand, die Reparatur zu dokumentieren, gibt es keine Fotos vom "vorher" Zustand.

Sie hätten ein recht depremierendes Bild ergeben. Transistoren in der Endstufe fehlten, andere waren durch Vergleichstypen ersetzt, reichlich bleifreies Lötzinn ließ die Lötstellen sehr ungleichmäßig und künstlich gealtert aussehen. Einige Elkos im Netzteil und die Ausgoppelelkos der Lautsprecher waren bereits ersetzt worden.

Jörg kann ja hier noch Details zur Vorgeschichte und zum Gerät ergänzen.

Bevor es mit der eigentlichen Reparatur losgeht, folgen einige Fotos von den einzelnen Funktionsgruppen des Gerätes.

Hier ist ein Bild der Geräteunterseite (ohne die Bereiche Endstufe, Netzteil und Plattenspieler) Im linken Drittel sieht man UKW-Box und AM-HF - hier gab es nichts für mich zu tun :

Werfen wir einen Blick auf die ZF Sektion. Abgesehen davon, dass damals das Einhalten von 90° Winkeln (und ganzzahligen Vielfachen) bei der Anordnung der Bauteile noch für viele Hersteller unbekannt war, fällt auf, dass hier (siehe Markierung) durch das ungeschickte Beibiegen der Drähte schon die Gefahr von Kurzschlüssen besteht.

Weiterhin kommen Vitrohm Widerstände (gepresste Kohlemasse) zum Einsatz. Im (UKW-) ZF-Teil ist ihre Induktionsarmut natürlich willkommen, wegen ihrer Rauschfreude hat man sie sonst nicht so gern.

Eine Hausnummer weiter der Stereo-Decoder - auch mit Vitrohmwiderständen bestückt, obwohl wir hier ja schon im NF-Teil sind:

Bemerkenswert der Transistor mit Kühlfahne oben rechts. Er muss jetzt sicher nicht massiv gekühlt werden, aber wenn schon, dann hätte man ihn besser an Metall und nicht an die Pertinaxplatine geschraubt. Die Wärmeabgabe über den Federring an den Kopf der M3 Schraube dürfte sich in Grenzen halten

Dann gibt es einen kleinen Phonovorverstärker mit AC151r (r für rauscharm). Hier sind folgerichtig die Vitrohm Presskohlewiderstände außen vor geblieben.

Ich musste allerdings aktiv werden und im Interesse einer gesicherten Klangqualität und Kanalsymmetrie die alten Elkos ersetzen.

Die hier verwendeten Widerstände und Siemens Kondensatoren sind über jeden Zweifel erhaben.

Nachdem hier also alles geklärt war, musste ich mich der Endstufe widmen. Ich wusste, dass die beiden AD131 eines Kanals durch AD149 ersetzt worden waren, ebeno wie ein AC153 davor. Zwei weitere Transistoren (BFY40) waren ausgelötet, aber noch in Ordnung.

Jörg hatte die Auskoppelelkos ersetzt, da sie Elektrolyt ausgeschieden hatten.

Nun haben wir es hier mit einer Endstufe zu tun, die in Germaniumtechnik aufgebaut ist. Da gibt es einige Besonderheiten:

- Die Halbleiter sind heute oft schwer erhältlich

- Germaniumtransistoren sind vergleichsweise hitzeempfindlich

- Germaniumtransistoren sind nicht hart im Nehmen, sondern quittieren Überlastungen und Bertrieb auerhalb der Spezifikationen mit schnellem Ausstieg.

- die thermische Stabilität, gerade auch von Ruheströmen ist unzureichend. Kompensationsmaßnehmen sind nicht nur erforderlich, sondern müssen präzise funktionieren.

Es empfiehlt sich bei diesen Schaltungen eine ganz bestimmte Vorgehensweise, um Enttäuschungen und unnötig hohe Kosten zu vermeiden, ganz abgesehen vom Zeitaufwand.

VOR dem ersten Einschalten muss alles repariert sein! Das bedeutet, alle Halbleiter in der Schaltung sind auszubauen und genauestens zu messen. Fehlerhafte Transistoren müssen ersetzt werden. Nach Möglichkeit halte ich mich an die Originaltypen, um Anpassungen der Schaltung zu vermeiden.

Elkos und andere nicht langzeitstabile Bauteile sind großflächig zu ersetzen.

Dann und nur dann stellt sich der erstrebte Fall ein, dass beim ersten Einschalten alles einwandfrei funktioniert!

Weicht man von dieser Vorgehensweise ab, sind die Chancen nicht schlecht, dass man auf die harte Tour immer wieder Halbleiter ersetzen muss, bis irgendwann alle Fehler gefunden sind. Dafür haben wir keine Zeit.

Hier waren die Halbleiter der Endstufenbaugruppe mit Ausnahme der Endstufentransistoren und eines Treibers alle noch in Ordnung.

Beim Treiber handelte es sich um einen AC153, der mit einer aufgesteckten Kühlfahne am Chassis befestigt war. Die Kühlfahne war verbogen und unrund geworden, daher erfolgte der Ersatz durch einen AC153K mit aufgepresstem Kühlklotz, der sich sehr gut am Chassis festschrauben lässt.

Der vom Vorgänger versuchte Ersatz der AD131 von Siemens durch AD149 könnte möglicherweise geklappt haben. Aber jetzt kommts: Die AD149 von der Fa. ISC aus "aktueller Fertigung" enthalten einen Siliziumtransistor und keinen Germaniumtransistor. Man hat in China wohl wieder einmal einen Universaltransistor mit Stempelung nach Kundenwunsch versehen. Das kennen wir ja schon, aber hier hat man dabei auch noch ein anderes Halbleitermaterial verwendet! Die AD149 schieden jetzt natürlich als Ersatz aus, Jörg hat dann original Siemens AD131 NOS besorgt, die ich verwendet habe.

Hier die gefälschten Transistoren:

Und hier der NOS Ersatz:

und von unten:

Schaut man sich die zerklüftete Oberfläche an der Unterseite an, wird klar, dass hier Wärmeleitpaste kein Luxus ist. Braun hat dennoch darauf verzichtet - ich nicht.

Also habe ich die Transistoren eingebaut, alle Elkos ersetzt, die Verdrahtung revidiert, die Platine nachgelötet und mit Lack versehen, alles gereinigt und wieder zusammengebaut.

Die Reinigung ist wichtig, da die Kühlkörper Kollektorpotential haben und ein kleiner Metallspan oder ein Lötzinnkügelchen zum Kurzschluss führen.

Hier die Bilder von der fertigen Endstufe:

der AC153K an seinem Platz

und hier sieht man die ADs in ihrem Versteck

Man muss schon sagen, der feuchte Traum eines auf servicefreundlichen Aufbau hoffenden Technikers ist diese Baugruppe nicht.

Dennoch arbeitete die Endstufe natürlich beim ersten Einschalten einwanfrei. Das ist keine Überraschung, habe ich mich doch an die oben beschriebene Methode gehalten

Damit sollte es aber noch nicht getan sein...Fortsetzung folgt...

Achim

.....

.....