Hallo an die Experten,

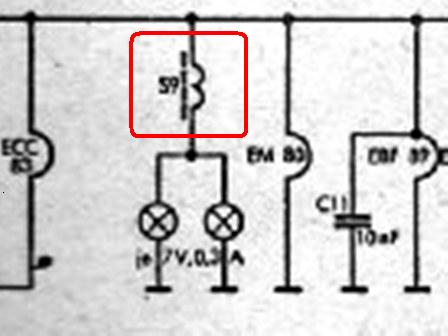

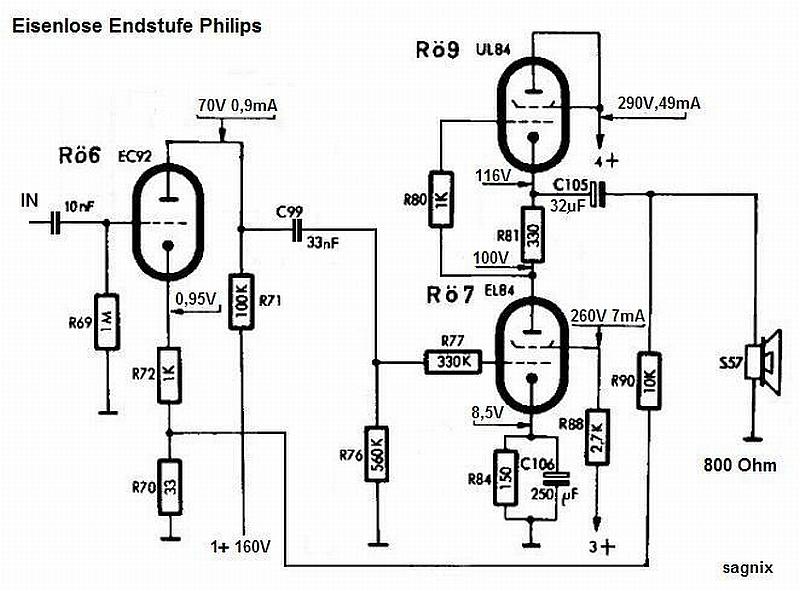

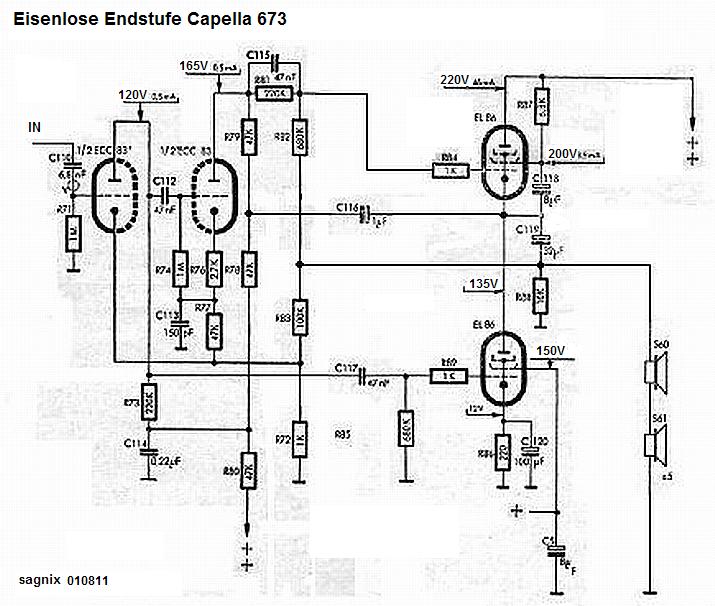

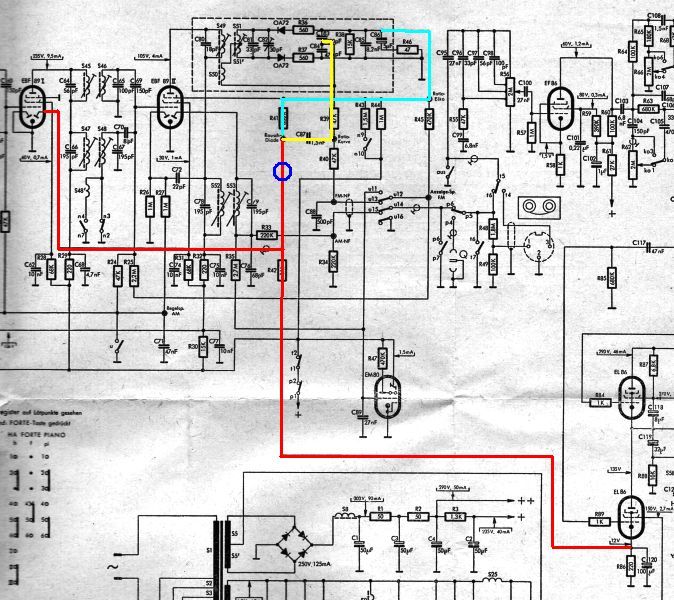

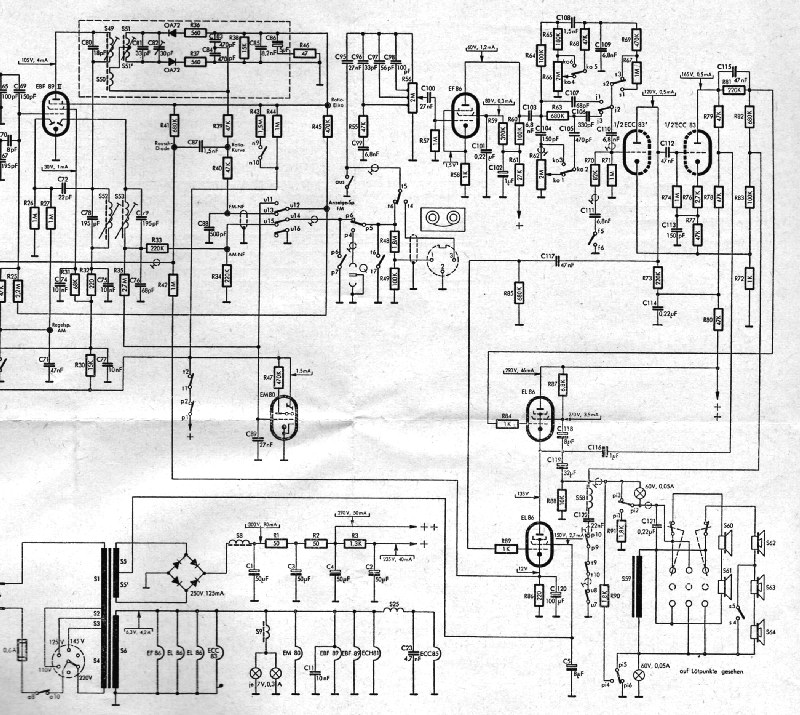

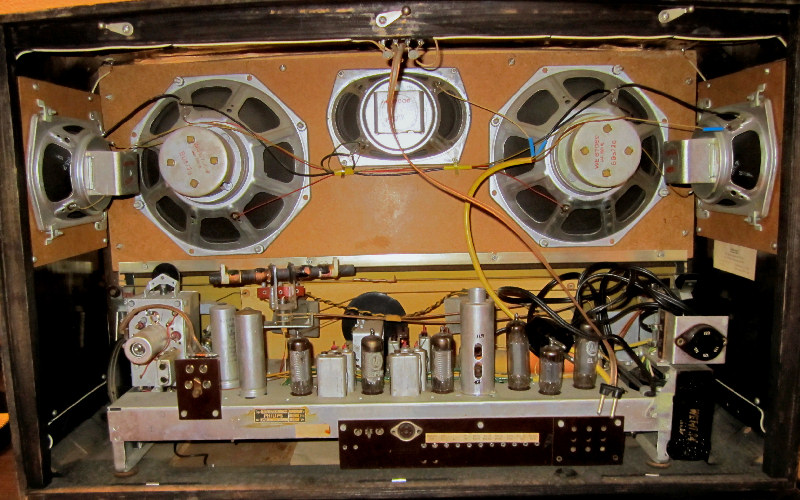

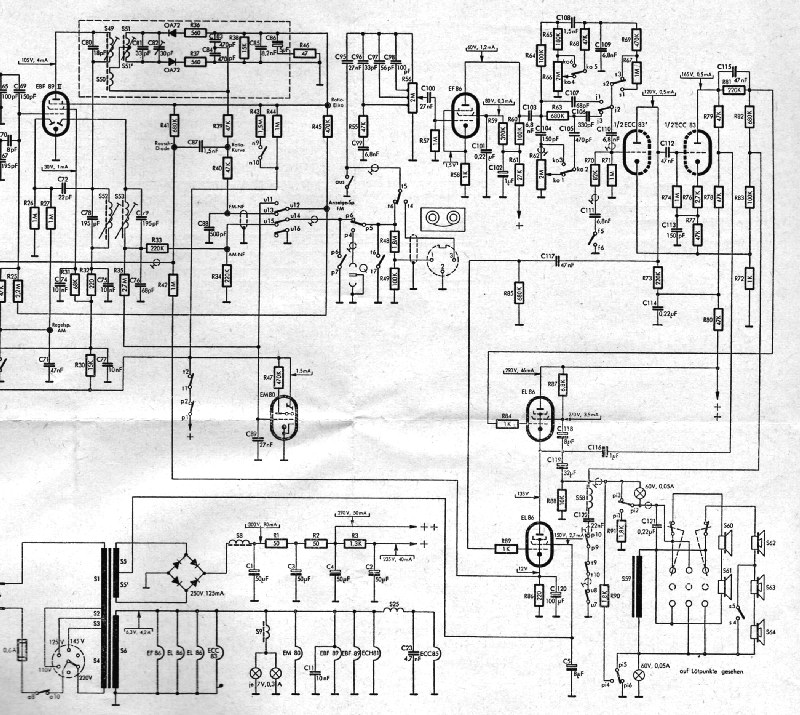

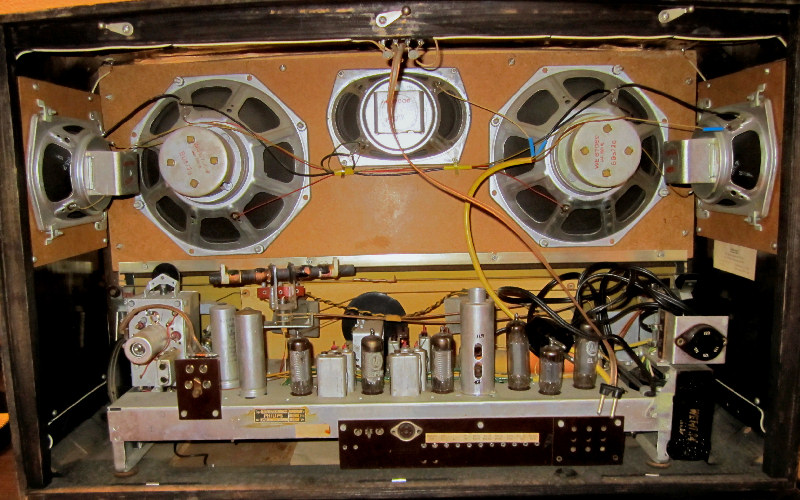

eine Philips Capella 673 wird wieder schön gemacht. Es hat nach meinem Empfinden eine sehr seltsame Endstufe (transformatorlos), durch deren Funktion ich nicht ganz durchsteige.

Die beiden EL86 sind gleichstrommäßig in Reihe geschaltet, damit scheidet schon mal Gegentakt aus.

Otto Limann hat in seinem Buch "Funktechnik ohne Ballast" einen kurzen Absatz über "Gegen-Parallel-Verstärker" verfasst, das bringt mich aber auch nicht viel weiter, obwohl es das Prinzip schon erklärt.

Vielleicht können die Profis mal eingreifen und in einfachen Worten diese Schaltung erklären.

Gruß, Dieter

eine Philips Capella 673 wird wieder schön gemacht. Es hat nach meinem Empfinden eine sehr seltsame Endstufe (transformatorlos), durch deren Funktion ich nicht ganz durchsteige.

Die beiden EL86 sind gleichstrommäßig in Reihe geschaltet, damit scheidet schon mal Gegentakt aus.

Otto Limann hat in seinem Buch "Funktechnik ohne Ballast" einen kurzen Absatz über "Gegen-Parallel-Verstärker" verfasst, das bringt mich aber auch nicht viel weiter, obwohl es das Prinzip schon erklärt.

Vielleicht können die Profis mal eingreifen und in einfachen Worten diese Schaltung erklären.

Gruß, Dieter

Gruß, Dieter