Hallo Forenfreunde,

angeregt durch die Diskussion anlässlich meinerMessung der Rechteckwiedergabe eines Luxman (LUX) FQ-990 Receivers aus dem Jahr 1971 in einem früheren Beitrag (Luxman FQ-990 - die Zweite) hatte ich mir damals vorgenommen, das Thema nochmal aufzugreifen.

Ich habe einerseits einen grossen Teil meiner derzeitige Gerätesammlung an Vorverstärkern, Vollverstärkern, Endstufen und Receivern auf das Rechteckverhalten bei 30 Hz und 20 kHz untersucht, aber in einigen Fällen auch Fremdgeräte eingeschlossen. Hier bin ich besonders Wolfram (wkk_54) zu Dank verpflichtet.

Zur Charakterisierung der NF-Wiedergabeeigenschaften von Verstärkern werden vor allem zweckmässig herangezogen:

a) Messung von Frequenzgang (Amplitudengang) bei verschiedener Ausgangsleistung und Last

b) Messung von Klirrfaktor (THD und THD+N) bei verschiedener Ausgangsleistung und Last

c) Messung von Intermodulationsverzerrungen (IMD und TIM) bei verschiedener Ausgangsleistung und Last

Diese Messungen verlangen teilweise nach speziellen Gerätschaften. Vor einigen Jahrzehnten konnte man für NF-Messungen in einer typischen normalen Radio-Werkstatt für NF-Messungen aber meist nur das Vorhandensein eines Oszilloskops und eines NF-Signalgenerators voraussetzen. Vielleicht war gerade deshalb in den 70iger Jahren die Prüfung des Rechteckverhaltens eines Verstärkers beliebt, d.h. wie originalgetreu der Verstärker das Rechtecksignal des NF-Generators reproduzieren konnte. Darauf haben die Linearität des Frequenzgangs und dieBandbreite des Verstärkers einen großen Einfluss, darüberhinaus frequenzabhängige Phasenverschiebungen.

Eine gute Übersicht das Testen von Verstärkern mit Rechtecksignalen und die Interpretation der Ergebnisse findet sich bei Rod Elliott (ESP): Square wave Testing of Amplifiers and Filters ( sound.whsites.net/articles/squarewave.htm )

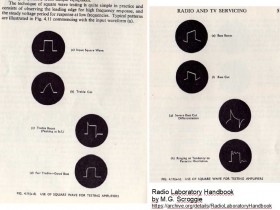

Rechtecktests wurden schon in den 50iger Jahren zur Beurteilung von Audio-Verstärkern eingesetzt. Hier ist ein Auszug aus dem Buch von Scroggie aus der Zeit:

Die hier verglichenen Verstärker stammen alle aus der Hochzeit der "HiFi"-Aera, also von 1968 bis in die 80iger Jahre. Das heisst, sie verfügen über mehr oder weniger "HiFi-tauglicher" NF-Bandbreite und weitestgehendem oder sogar nahezu perfekt linearem Frequenzgang. Es war also nicht angebracht, wollte ich überhaupt Unterschiede erkennbar machen, relativ unkritische Testbedingungen zu wählen. Beispielsweise konnten alle getesteten Geräte ein 1 kHz Rechtecksignal nahezu perfekt wiedergeben. Ich habe deshalb sehr fordernde Bedingungen gewählt, um Unterschiede sichtbar zu machen. So habe ich für den unteren NF-Bereich 30 Hz gewählt (in publizierten Rechtecktests sind dagegen meist 40 Hz oder 50 Hz oder nur 100 Hz üblich). Im oberen NF-Frequenzbereich habe ich bei 20 kHz getestet (sonst meist üblich: 10 kHz).

Rechteck-Generator: DDS-30 (ELV)

Generatorpegel: 2 Vss (ss= Spitze zu Spitze Wert)

Bei Vorverstärkern betrug das Ausgangssignal ca. 1Vss

Bei Vollverstärkern, Receivern und Endstufen ca 20% unterhalb der jeweiligen Nennleistung lt. Gerätespezifikation an 4 Ohm Last.

Bei allen getesteten Verstärkern wurde - soweit möglich - auf linearen Frequenzgang geschaltet ("defeat", "linear") und/oder die Klangregler vorher so eingestellt, dass keine Bass- oder Höhenanhebung vorhanden war. Alle waren vorher gründlich überholt worden und nach bestem Wissen fehlerfrei und erfüllten oder übertrafen die Spezifikationen des Herstellers.

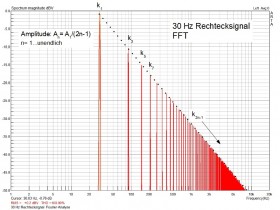

Ein Rechtecksignal einer Frequenz F lässt sich durch die (theoretisch unendliche) Reihe (Summe) der Grundfrequenz und dessen ungeradzahligen (2n-1) Oberwellen darstellen (Fourier-Analyse). Praktisch zeigt die Fourier-Darstellung des von mir verwendeten 30 Hz Rechtecksignals dieses Bild (Grundfrequenz und Oberwellen):

Man sieht sehr schön, dass für die Wiedergabe der senkrechten Flanken die Überlagerung einer Vielzahl von höherfrequenten ungradzahligen Obertöne erforderlich ist und dass die Amplitude auf logarithmischer Skala linear abfällt. Typischerweise sind die ungeradzahligen Obertöne bis wenigstens zur 20-fachen Grundfreqenz für ein Rechtecksignal erforderlich. Das verdeutlicht, daß insbesondere für die gute Wiedergabe eiesn 20 kHz Rechtecksignal eine sehr gute NF-Bandbreite bis weit über 100 kHz nötig ist. Mein 20 kHz Test stellt daher eine extreme Anforderung.

An der niederfrequenten Seite (30 Hz) führt der Bassabfall der Linearität zu einer Kippung und Verbiegung des Rechtecksignals, wenn der Verstärker nicht eine sehr gute Amplitudenkonstanz über diesen Bass-Frequenzbereich hat.

Ergebnisse der Messungen:

A) 30 Hz Rechtecksignal

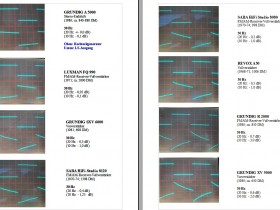

Zunächst die Ergebnisse mit dem 30 Hz Rechtecksignal. Da die Geräte aus ganz verschiedenen Jahren mit unterschiedlichem technischen Entwicklungsstand, Preis, usw. stammen, ist ggf. der dirkte Vergleich unfair. Ich habe deshalb auch das Herstelljahr und den Endverbraucher-Verkaufspreis angegeben. So kann man die Unterschiede besser einordnen.

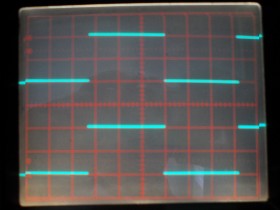

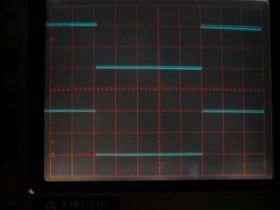

Im Oszillogramm sind jeweils oben das Generatorsignal und unten dasVerstärkerausgangssignal an 4 Ohm Last dargestellt.

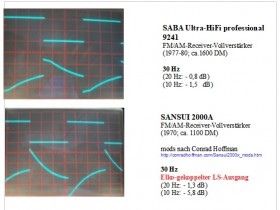

Bei den Verstärkern/Receivern von um 1970 hat der LUX (Luxman) FQ-990 eine herausragend gute 30Hz-Rechteckwiedergabe. Bei Geräten aus diesem Zeitraum folgt mit deutlichem Abstand die Gruppe bestehend aus SABA 8080 (F), Saba 8120 (G) und Revox A50, die sich gegenseitig nichts schenken und in gleichem Maß einen moderaten Bassabfall anzeigen. Mit weitem Abstand schlechter schneidet nur der Sansui 2000 A ab. Man muss aber hier zugute halten, dass er einen Elko-gekoppelten LS-Ausgang hat, alle anderen Testgeräte haben direkt gekoppelte Lautsprecherausgänge.

Bei der Gruppe der Verstärker von um 1980 führt bei der 30 Hz Rechteckwiedergabe die Grundig-Endstufe A 5000 das Feld an, ist noch leicht besser als der 10 Jahre ältere LUX FQ-990 Receiver. Es folgt der Grundig Vorverstärker SXV 6000 und dann, erst mit Abstand, die Gruppe Grundig R 2000, Grundig XV 5000 und Saba 9241. Diese sind bei 30 Hz aber den 10 Jahre älteren Saba 8080, 8120 und Revox A50 nicht überlegen.

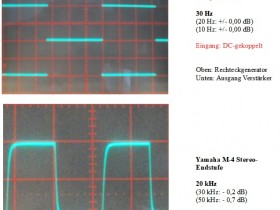

Gibt es auch Verstärker mit "perfekter" 30Hz Rechteckwiedergabe (oder sogar 20 Hz)? Ja, aber jüngeren Datums, also nicht direkt vergleichbar. Das sind vollständig direkt-gekoppelte Verstärker (also ohne Elko-Kopplung zwischen den Stufen). Als Beispiel hier das 30Hz Rechtecksignal einer Yamaha M-4 Endstufe:

und sogar 20 Hz Rechteckwiedergabe (auch 10 Hz, aber das konnte ich aufgrund des Bildschirm-Flackerns bei dieser kleinen Frequenz bei meinem Analog-Scope nicht mehr fotografieren):

Direktgekoppelte Verstärker datieren i.a. von/nach 1980, müssen also als "eine Klasse für sich" gesehen werden.

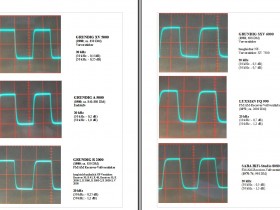

B) 20 kHz Rechtecksignal

Bei den Verstärkern/Receivern von 1970/71 führt hier der LUX FQ-990 zusammen mit Saba 8080 (F) deutlich vor Revox A50 und Sansui 2000 A. Ganz und gar nicht erwartet hatte ich, dass der Saba 8120 (G) Receiver hier gegenüber seinem "kleineren Bruder 8080" weit abfällt. Zwar hat der Saba 8120 Receiver eine kräftiger Endstufe (40W Sinus/Kanal) mit 8x 2N3055 Transistoren, aber selbst nach Saba-Daten sind beim 8120 Abstriche hinsichtlich Leistungsbandbreite gegenüber dem 8080 hinzunehmen. Also keine Fehlmessung meinerseits, sondern wahr. Die Anstiegsgeschwindigkeit beim 8120 (G) habe ich bei 30Vss Rechteck zu 3V/µs gemessen. Dazu später noch mehr.

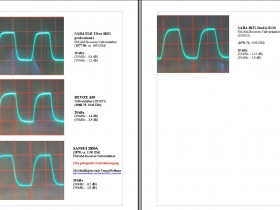

Bei den Geräten von 1980 und jünger ist generell eine bessere Flankensteilheit erkennbar als bei den 70iger-Jahre Verstärkern. Ich vermute den Grund in der besseren slew rate der neueren "schnelleren" Leistungstransistoren, die die Bandbreite deutlich verbessert haben. Das beste Ergebnis mit dem 20 kHz-Rechtecksignal hatte ich mit dem Grundig Vorverstärker XV 5000 und der Grundig Endstufe A 5000. Danach folgen Grundig R 2000, SXV 6000. Der Saba 9241 schneidet aber nicht deutlich besser als der Saba 8080 (F) ab, allerdings bei sehr viel grösserer Ausgangsleistung beim 9241.

C) Interpretation

Im großen und ganzen spiegelt in diesem Vergleichstest die Güte der Rechteckwiedergabe die Bandbreite der betreffenden Verstärker wider (Frequenzgang bzw. Leistungsbandbreite). Ich habe in den Abbildungen oben jeweils den gemessenen Amplitudenabfall bei 30 kHz und 50 kHz angegeben; man sieht in etwa die Korrelation zur Flankensteilheit. Auch bei den 30 Hz Messungen habe ich den Amplitudenabfall noch bei 20 Hz und 10 Hz angegeben. Darüberhinaus vermag ich aus diesen Rechteckmessungen keine weiteren Schlüsse zu ziehen. Vielleicht sieht jemand von Euch noch mehr? (zum 8120 kommt noch etwas).

...und noch meine "Rechteck-Verstärker Referenz" Yamaha M-4 mit 20 kHz:

Reinhard

angeregt durch die Diskussion anlässlich meinerMessung der Rechteckwiedergabe eines Luxman (LUX) FQ-990 Receivers aus dem Jahr 1971 in einem früheren Beitrag (Luxman FQ-990 - die Zweite) hatte ich mir damals vorgenommen, das Thema nochmal aufzugreifen.

Ich habe einerseits einen grossen Teil meiner derzeitige Gerätesammlung an Vorverstärkern, Vollverstärkern, Endstufen und Receivern auf das Rechteckverhalten bei 30 Hz und 20 kHz untersucht, aber in einigen Fällen auch Fremdgeräte eingeschlossen. Hier bin ich besonders Wolfram (wkk_54) zu Dank verpflichtet.

Zur Charakterisierung der NF-Wiedergabeeigenschaften von Verstärkern werden vor allem zweckmässig herangezogen:

a) Messung von Frequenzgang (Amplitudengang) bei verschiedener Ausgangsleistung und Last

b) Messung von Klirrfaktor (THD und THD+N) bei verschiedener Ausgangsleistung und Last

c) Messung von Intermodulationsverzerrungen (IMD und TIM) bei verschiedener Ausgangsleistung und Last

Diese Messungen verlangen teilweise nach speziellen Gerätschaften. Vor einigen Jahrzehnten konnte man für NF-Messungen in einer typischen normalen Radio-Werkstatt für NF-Messungen aber meist nur das Vorhandensein eines Oszilloskops und eines NF-Signalgenerators voraussetzen. Vielleicht war gerade deshalb in den 70iger Jahren die Prüfung des Rechteckverhaltens eines Verstärkers beliebt, d.h. wie originalgetreu der Verstärker das Rechtecksignal des NF-Generators reproduzieren konnte. Darauf haben die Linearität des Frequenzgangs und dieBandbreite des Verstärkers einen großen Einfluss, darüberhinaus frequenzabhängige Phasenverschiebungen.

Eine gute Übersicht das Testen von Verstärkern mit Rechtecksignalen und die Interpretation der Ergebnisse findet sich bei Rod Elliott (ESP): Square wave Testing of Amplifiers and Filters ( sound.whsites.net/articles/squarewave.htm )

Rechtecktests wurden schon in den 50iger Jahren zur Beurteilung von Audio-Verstärkern eingesetzt. Hier ist ein Auszug aus dem Buch von Scroggie aus der Zeit:

Die hier verglichenen Verstärker stammen alle aus der Hochzeit der "HiFi"-Aera, also von 1968 bis in die 80iger Jahre. Das heisst, sie verfügen über mehr oder weniger "HiFi-tauglicher" NF-Bandbreite und weitestgehendem oder sogar nahezu perfekt linearem Frequenzgang. Es war also nicht angebracht, wollte ich überhaupt Unterschiede erkennbar machen, relativ unkritische Testbedingungen zu wählen. Beispielsweise konnten alle getesteten Geräte ein 1 kHz Rechtecksignal nahezu perfekt wiedergeben. Ich habe deshalb sehr fordernde Bedingungen gewählt, um Unterschiede sichtbar zu machen. So habe ich für den unteren NF-Bereich 30 Hz gewählt (in publizierten Rechtecktests sind dagegen meist 40 Hz oder 50 Hz oder nur 100 Hz üblich). Im oberen NF-Frequenzbereich habe ich bei 20 kHz getestet (sonst meist üblich: 10 kHz).

Rechteck-Generator: DDS-30 (ELV)

Generatorpegel: 2 Vss (ss= Spitze zu Spitze Wert)

Bei Vorverstärkern betrug das Ausgangssignal ca. 1Vss

Bei Vollverstärkern, Receivern und Endstufen ca 20% unterhalb der jeweiligen Nennleistung lt. Gerätespezifikation an 4 Ohm Last.

Bei allen getesteten Verstärkern wurde - soweit möglich - auf linearen Frequenzgang geschaltet ("defeat", "linear") und/oder die Klangregler vorher so eingestellt, dass keine Bass- oder Höhenanhebung vorhanden war. Alle waren vorher gründlich überholt worden und nach bestem Wissen fehlerfrei und erfüllten oder übertrafen die Spezifikationen des Herstellers.

Ein Rechtecksignal einer Frequenz F lässt sich durch die (theoretisch unendliche) Reihe (Summe) der Grundfrequenz und dessen ungeradzahligen (2n-1) Oberwellen darstellen (Fourier-Analyse). Praktisch zeigt die Fourier-Darstellung des von mir verwendeten 30 Hz Rechtecksignals dieses Bild (Grundfrequenz und Oberwellen):

Man sieht sehr schön, dass für die Wiedergabe der senkrechten Flanken die Überlagerung einer Vielzahl von höherfrequenten ungradzahligen Obertöne erforderlich ist und dass die Amplitude auf logarithmischer Skala linear abfällt. Typischerweise sind die ungeradzahligen Obertöne bis wenigstens zur 20-fachen Grundfreqenz für ein Rechtecksignal erforderlich. Das verdeutlicht, daß insbesondere für die gute Wiedergabe eiesn 20 kHz Rechtecksignal eine sehr gute NF-Bandbreite bis weit über 100 kHz nötig ist. Mein 20 kHz Test stellt daher eine extreme Anforderung.

An der niederfrequenten Seite (30 Hz) führt der Bassabfall der Linearität zu einer Kippung und Verbiegung des Rechtecksignals, wenn der Verstärker nicht eine sehr gute Amplitudenkonstanz über diesen Bass-Frequenzbereich hat.

Ergebnisse der Messungen:

A) 30 Hz Rechtecksignal

Zunächst die Ergebnisse mit dem 30 Hz Rechtecksignal. Da die Geräte aus ganz verschiedenen Jahren mit unterschiedlichem technischen Entwicklungsstand, Preis, usw. stammen, ist ggf. der dirkte Vergleich unfair. Ich habe deshalb auch das Herstelljahr und den Endverbraucher-Verkaufspreis angegeben. So kann man die Unterschiede besser einordnen.

Im Oszillogramm sind jeweils oben das Generatorsignal und unten dasVerstärkerausgangssignal an 4 Ohm Last dargestellt.

Bei den Verstärkern/Receivern von um 1970 hat der LUX (Luxman) FQ-990 eine herausragend gute 30Hz-Rechteckwiedergabe. Bei Geräten aus diesem Zeitraum folgt mit deutlichem Abstand die Gruppe bestehend aus SABA 8080 (F), Saba 8120 (G) und Revox A50, die sich gegenseitig nichts schenken und in gleichem Maß einen moderaten Bassabfall anzeigen. Mit weitem Abstand schlechter schneidet nur der Sansui 2000 A ab. Man muss aber hier zugute halten, dass er einen Elko-gekoppelten LS-Ausgang hat, alle anderen Testgeräte haben direkt gekoppelte Lautsprecherausgänge.

Bei der Gruppe der Verstärker von um 1980 führt bei der 30 Hz Rechteckwiedergabe die Grundig-Endstufe A 5000 das Feld an, ist noch leicht besser als der 10 Jahre ältere LUX FQ-990 Receiver. Es folgt der Grundig Vorverstärker SXV 6000 und dann, erst mit Abstand, die Gruppe Grundig R 2000, Grundig XV 5000 und Saba 9241. Diese sind bei 30 Hz aber den 10 Jahre älteren Saba 8080, 8120 und Revox A50 nicht überlegen.

Gibt es auch Verstärker mit "perfekter" 30Hz Rechteckwiedergabe (oder sogar 20 Hz)? Ja, aber jüngeren Datums, also nicht direkt vergleichbar. Das sind vollständig direkt-gekoppelte Verstärker (also ohne Elko-Kopplung zwischen den Stufen). Als Beispiel hier das 30Hz Rechtecksignal einer Yamaha M-4 Endstufe:

und sogar 20 Hz Rechteckwiedergabe (auch 10 Hz, aber das konnte ich aufgrund des Bildschirm-Flackerns bei dieser kleinen Frequenz bei meinem Analog-Scope nicht mehr fotografieren):

Direktgekoppelte Verstärker datieren i.a. von/nach 1980, müssen also als "eine Klasse für sich" gesehen werden.

B) 20 kHz Rechtecksignal

Bei den Verstärkern/Receivern von 1970/71 führt hier der LUX FQ-990 zusammen mit Saba 8080 (F) deutlich vor Revox A50 und Sansui 2000 A. Ganz und gar nicht erwartet hatte ich, dass der Saba 8120 (G) Receiver hier gegenüber seinem "kleineren Bruder 8080" weit abfällt. Zwar hat der Saba 8120 Receiver eine kräftiger Endstufe (40W Sinus/Kanal) mit 8x 2N3055 Transistoren, aber selbst nach Saba-Daten sind beim 8120 Abstriche hinsichtlich Leistungsbandbreite gegenüber dem 8080 hinzunehmen. Also keine Fehlmessung meinerseits, sondern wahr. Die Anstiegsgeschwindigkeit beim 8120 (G) habe ich bei 30Vss Rechteck zu 3V/µs gemessen. Dazu später noch mehr.

Bei den Geräten von 1980 und jünger ist generell eine bessere Flankensteilheit erkennbar als bei den 70iger-Jahre Verstärkern. Ich vermute den Grund in der besseren slew rate der neueren "schnelleren" Leistungstransistoren, die die Bandbreite deutlich verbessert haben. Das beste Ergebnis mit dem 20 kHz-Rechtecksignal hatte ich mit dem Grundig Vorverstärker XV 5000 und der Grundig Endstufe A 5000. Danach folgen Grundig R 2000, SXV 6000. Der Saba 9241 schneidet aber nicht deutlich besser als der Saba 8080 (F) ab, allerdings bei sehr viel grösserer Ausgangsleistung beim 9241.

C) Interpretation

Im großen und ganzen spiegelt in diesem Vergleichstest die Güte der Rechteckwiedergabe die Bandbreite der betreffenden Verstärker wider (Frequenzgang bzw. Leistungsbandbreite). Ich habe in den Abbildungen oben jeweils den gemessenen Amplitudenabfall bei 30 kHz und 50 kHz angegeben; man sieht in etwa die Korrelation zur Flankensteilheit. Auch bei den 30 Hz Messungen habe ich den Amplitudenabfall noch bei 20 Hz und 10 Hz angegeben. Darüberhinaus vermag ich aus diesen Rechteckmessungen keine weiteren Schlüsse zu ziehen. Vielleicht sieht jemand von Euch noch mehr? (zum 8120 kommt noch etwas).

...und noch meine "Rechteck-Verstärker Referenz" Yamaha M-4 mit 20 kHz:

Reinhard

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „oldiefan“ ()

Während ich noch simulierte, hatte Rolf das hier schon gesetzt! Passt!

Während ich noch simulierte, hatte Rolf das hier schon gesetzt! Passt!