Ich hatte Gelegenheit, an einen sogenannten "Monster-Receiver" Baujahr 1975/76 zu kommen, von der ersten NAD Serie: NAD (New Acoustic Dimension) Model 300:

2 x 110 W Sinus, 23 kg schwer, Überbreite und Übertiefe, japanisches Design

gebaut bei Foster, Japan, im Auftrag von NAD

Dolby

sehr schöne, lange, lineare türkisblau beleuchtete UKW-Skala

Ich kenne dieses Gerät, habe bereits den entsprechenden "Nur-Vollverstärker, den ich sehr schätze. Der Model 300 Receiver ist wert, erhalten zu werden!

Was waren die Krankheiten?

Skalenbeleuchtung total dunkel. Skalenzeigerbeleuchtung dunkel. Stereoleuchte dunkel.

Abgleich stimmte nicht mehr richtig (Ratiomitte und Feldstärkemaximum nicht zusammen, FM-Klirrfaktor etwas erhöht)

Massiver Endstufenschaden linker Kanal

Einige Elkos ziemlich mitgenommen.

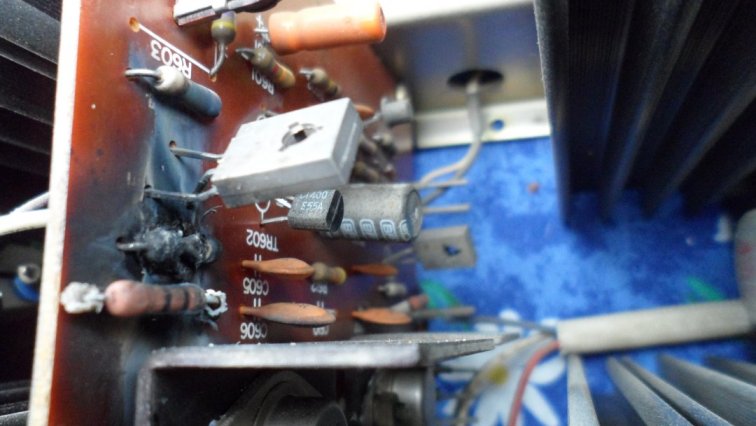

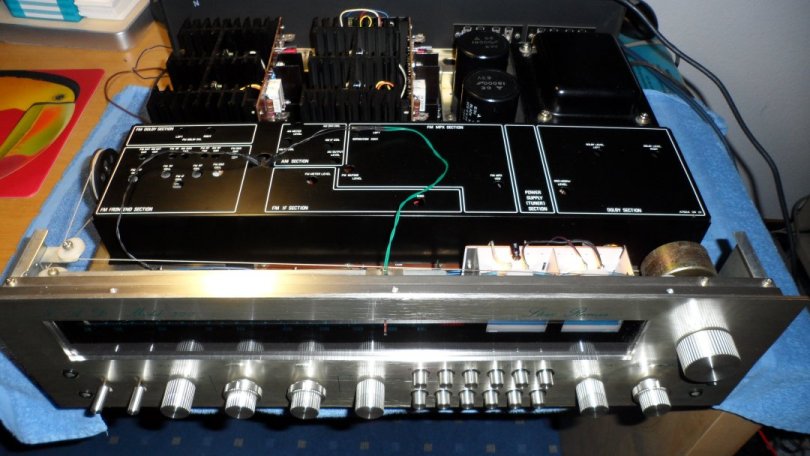

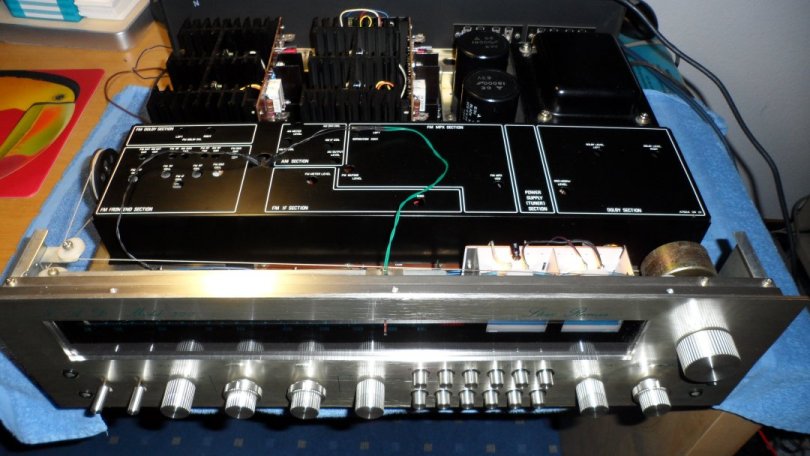

Seht selbst:

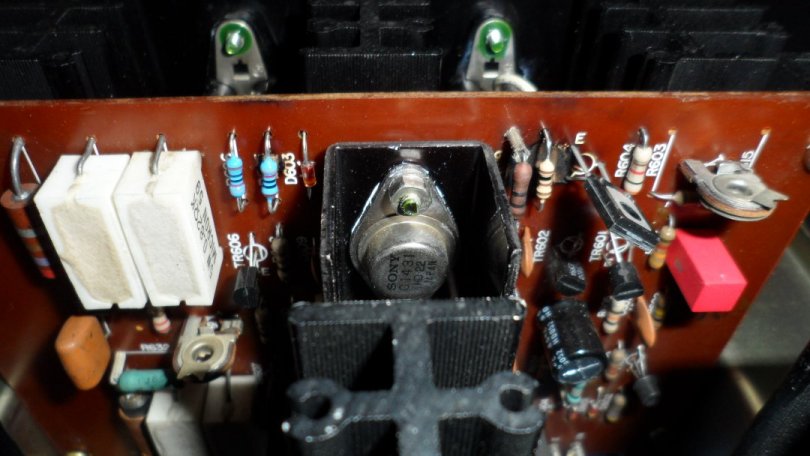

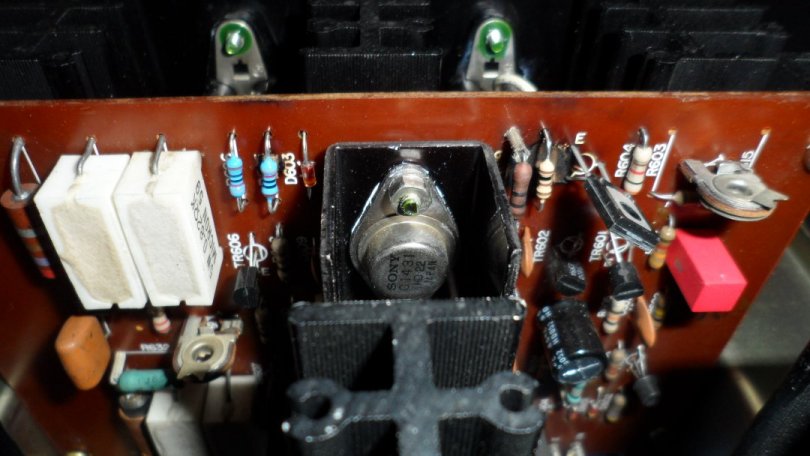

Hier schon auf der Endstufenplatine die Spuren des Endstufengaus: Es muss heftig geknallt haben!

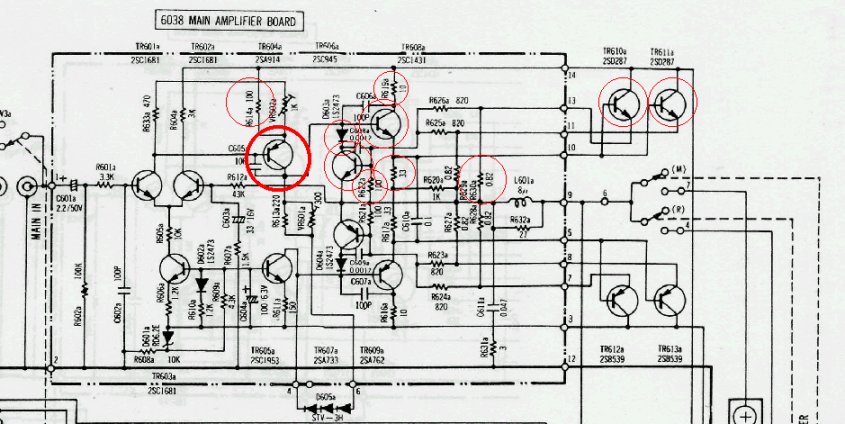

Also Endstufenplatine akribisch überprüft, Treibertransistoren erneuert und Endstufentransistoren erneuert, natürlich mit neuer Wärmeleitpaste.

Und am Regeltrenntrafo langsam hochgefahren, dabei die Stromaufnahme kontrolliert. Bei 220V dann Strom von 0,22 A ist OK. Nach Ruhestromeinstellung dann bei 0,18 A. Das sieht nun schon gut aus.

Im Netzteil für den Vorverstärker einige kleinvolumige Elkos, die der Hitze ausgesetzt sind und erneuert werden möchten. Die Kunststoffhülle ist schon geschrumpft.

Der Skalenzeiger ist durch eine Micro-Glühbirne in seinem Kopf beleuchtet. Komplett ersetzt, und nun bekommt die Front wieder ein Gesicht. Aber die Stereoleuchte ist noch dunkel.

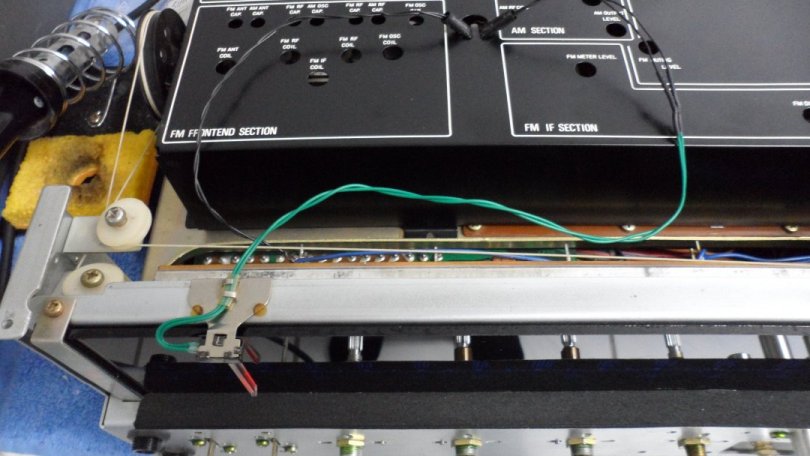

Sodele, neue Stereoleuchte, was sieht man aber? Bei Feldstärkemaximum steht die Mittenanzeige nicht in der Mitte. Das wird der Diskriminatorabgleich beheben (hat er auch!).

Die toten Birnchen hinter den Metern wurden ersetzt. Dafür wurden Fassungen aus Sicherungshalter-Teilen eingebaut. Die alten Birnchen waren an ihren Anschlussdrähten eingelötet. Sollte man nun ein Lämpchen erneuern müssen, ist Löten nicht mehr nötig.

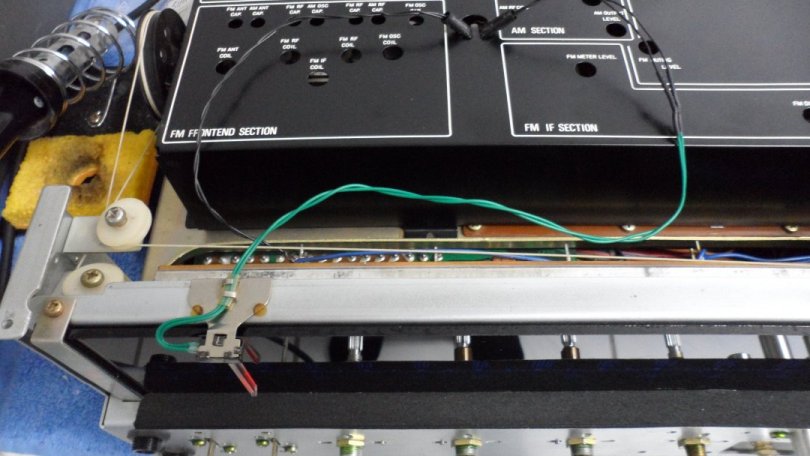

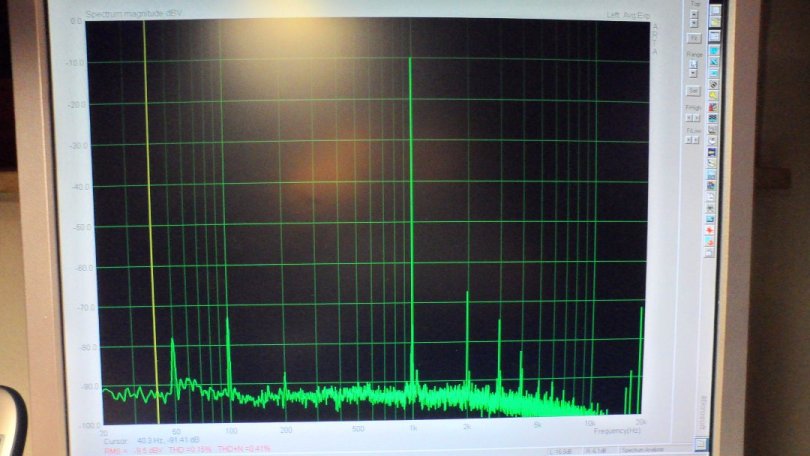

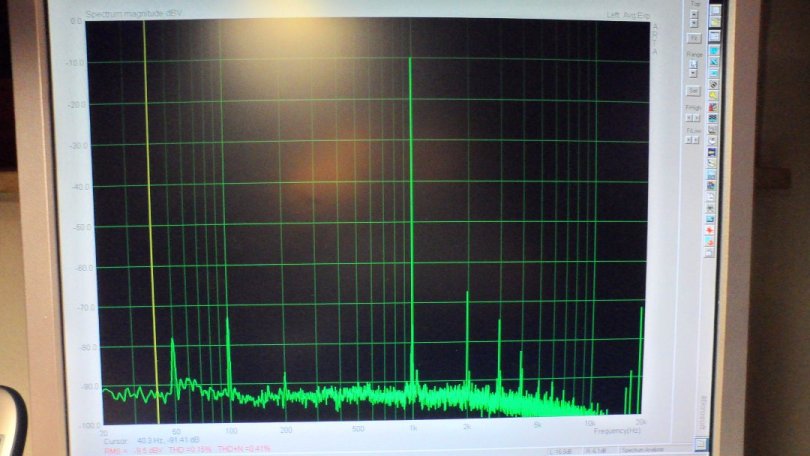

Ebenso wurden die anderen Skalenlampen erneuert und dann ging es an den FM-Abgleich. Auf dem Schirm sieht man das 1 KHz Signal und dessen Oberwellen. Es wirde auf Pegelmaximum und Klirrfaktorminimum abgeglichen und der Stereodekoder auf maximale und symmetrische Kanaltrennung eingestellt. Ebenso der Oszillatorkreis abgeglichen, so dass die Skala exakt stimmt.

Hier sieht man die 1. Oberwelle (k2) mit einem Klirrabstand von 57 dB bei FM-Stereo, Hub 47,5 kHz, einschl. Pilottonhub von 7,5 kHz, Modulation mit 1 kHz, das ist ein Klirrfaktor von 0,14% (Umrechnung: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-klirr.htm ). Mono-Klirrfaktor sogar unter 0,1%. Das ist für ein Gerät von 1975 sehr gut.

Ganz am rechten Rand auf dem Schirm (Skalenende ist 20 kHz) sieht man übrigens das 19 kHz Pilottonsignal mit mehr als 60 dB Abstand (vertikale Einheit = 10 dB).

Der Abgleich ist hier übrigens sehr einfach. Bei den Japanern ist das alles standardisiert. Man benötigt da schon keine Anleitung mehr, die Geräte fast aller Hersteller sind ähnlich. Bei den deutschen Herstellern gab es dagegen grössere Unterschiede in den Details und eine Abgleichanweisung ist dann angeraten.

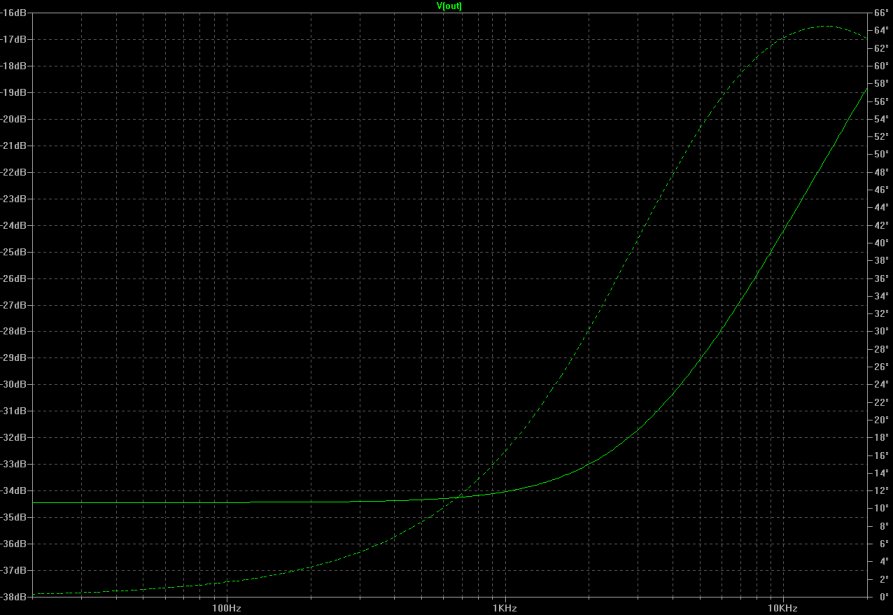

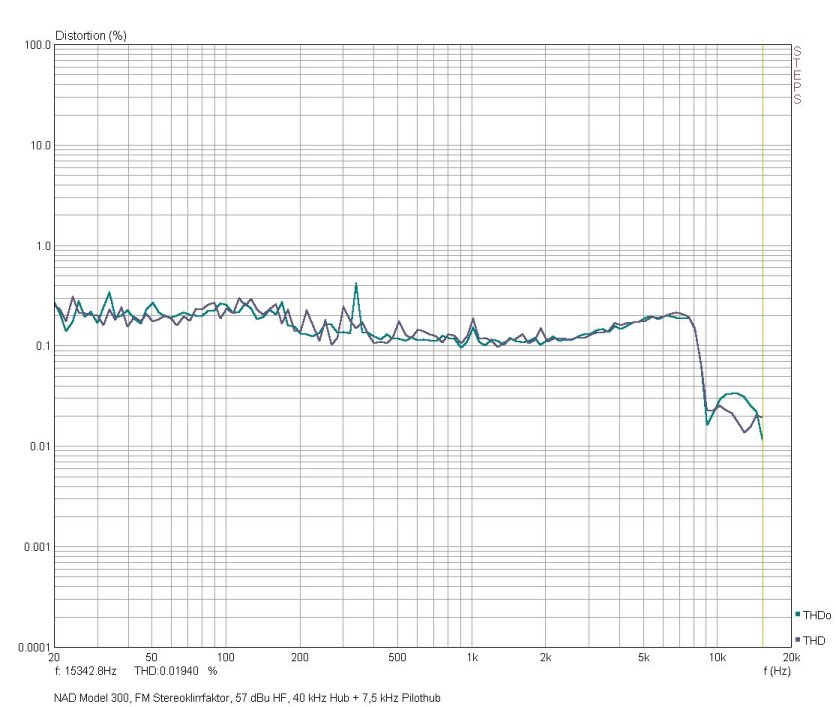

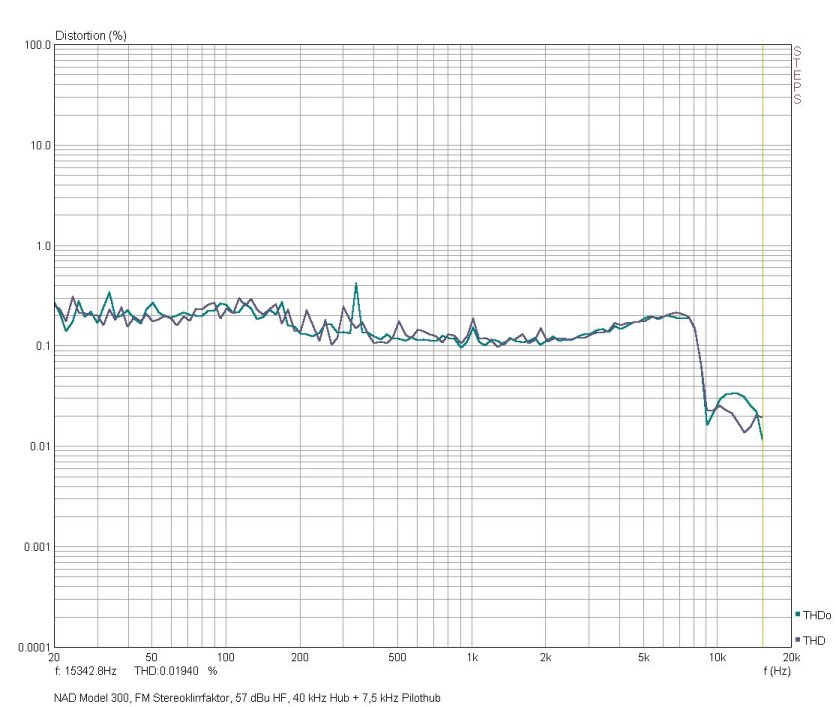

Man sieht im Diagramm des Klirrfaktors über den gesamten FM-Frequenzbereich, wie schön konstant niedrig der Klirr ist, bei 0,15% THD, bis hinauf zu 7,5 kHz. Da oberhalb von 7,5 kHz die nächste Oberwelle ja bereits ausserhalb des Übertragungsbereichs zu liegen kommt, der ja bei FM nur bis 15 kHz geht (der Pilottonfilter schneidet ja darüber ab), bekommt die Kurve nach 7,5 kHz einen Knick. Muss ja so sein.

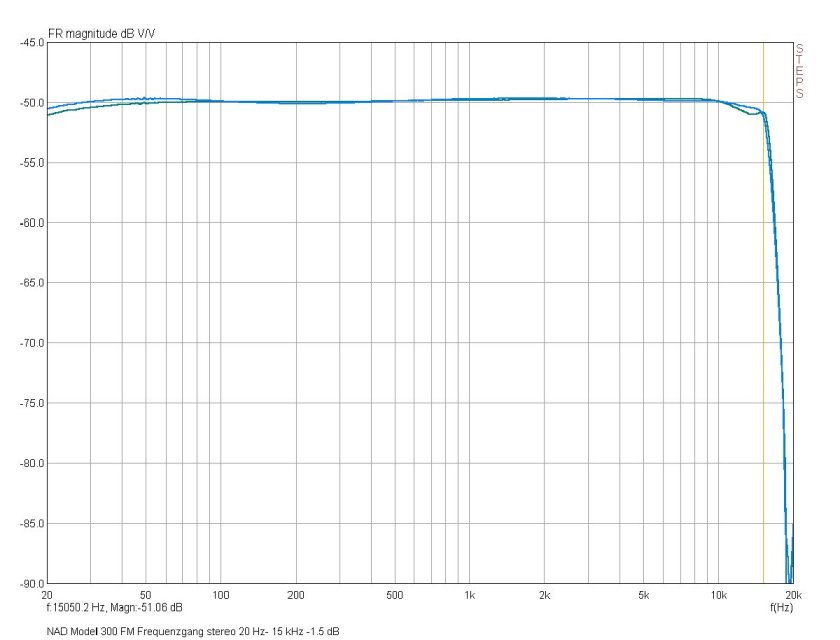

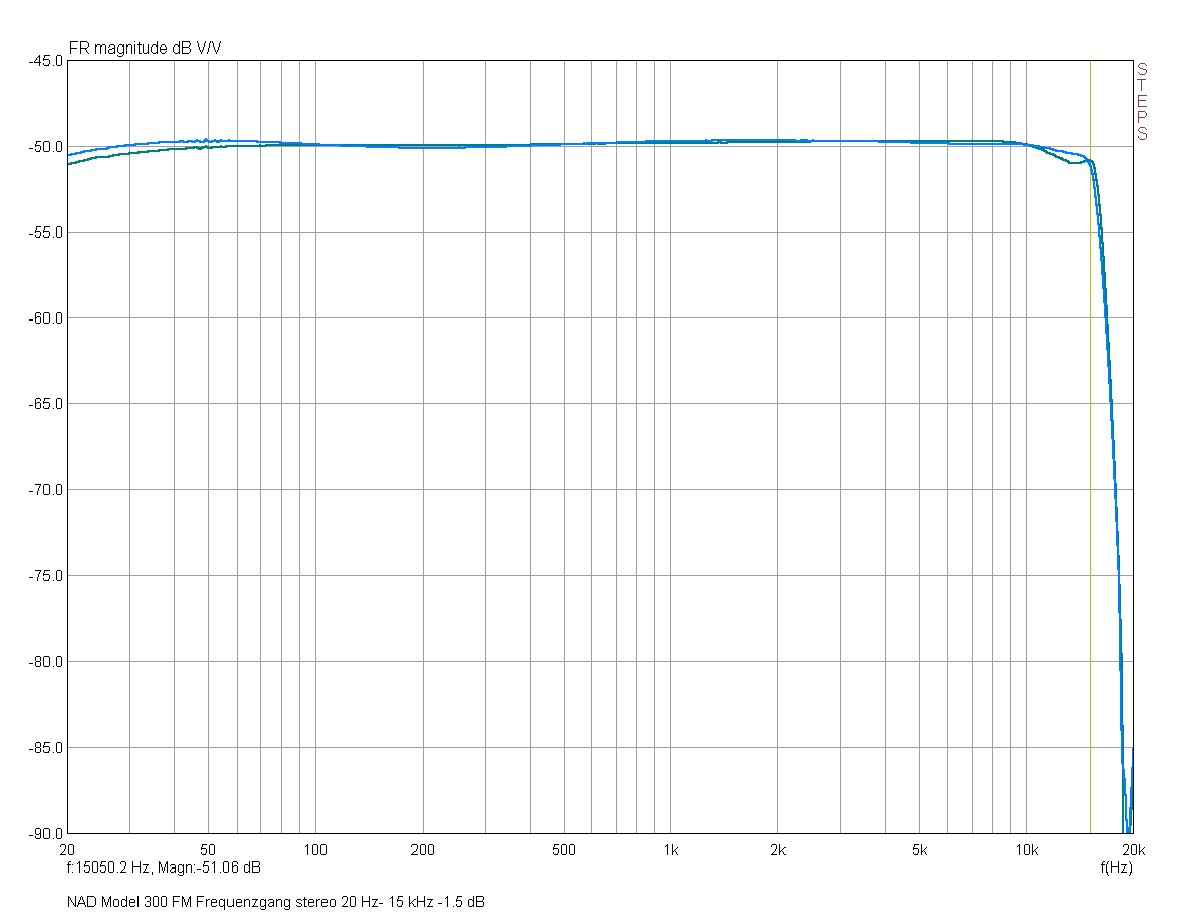

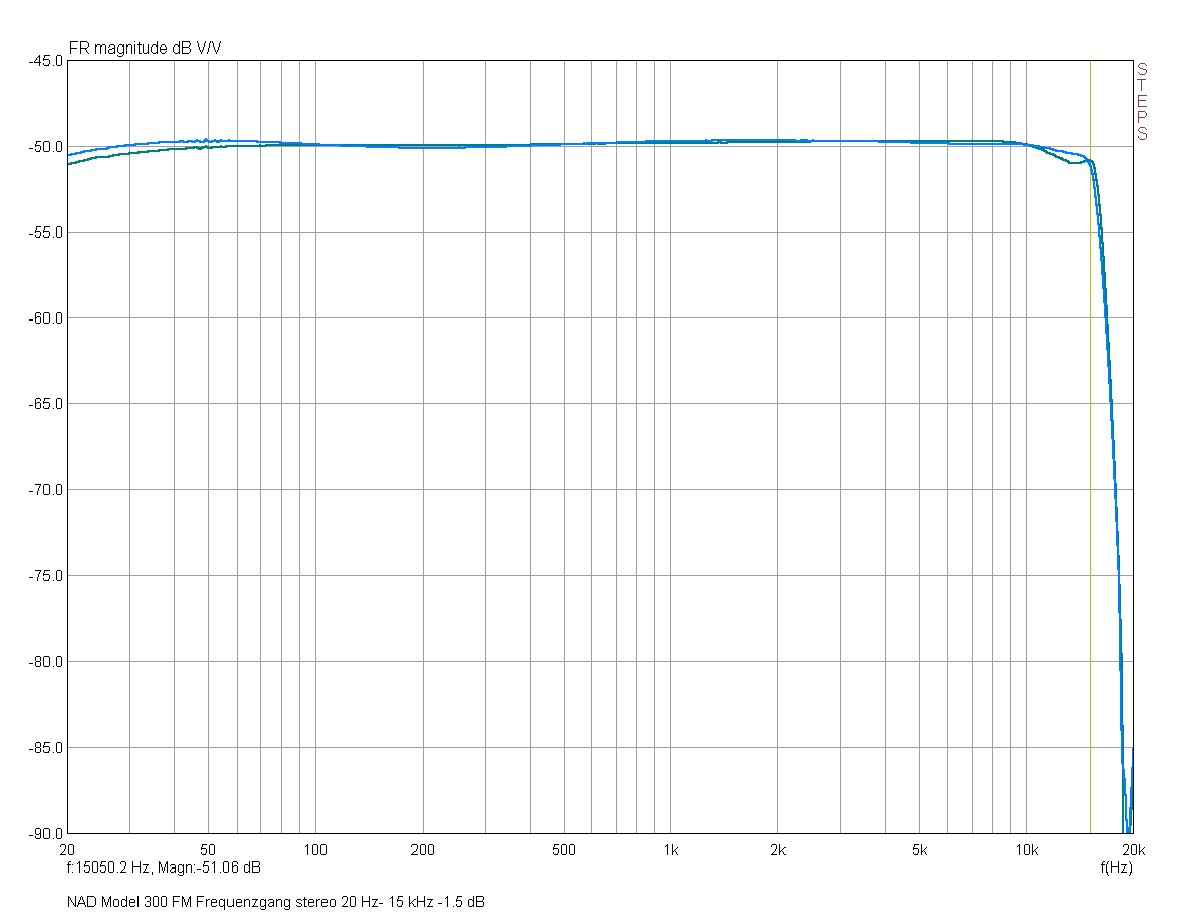

Der FM-Frequenzgang wird geprüft, indem mit einem externen Frequenz-Sweep moduliert wird und das Signal des Receivers am NF-Ausgang gemessen wird:

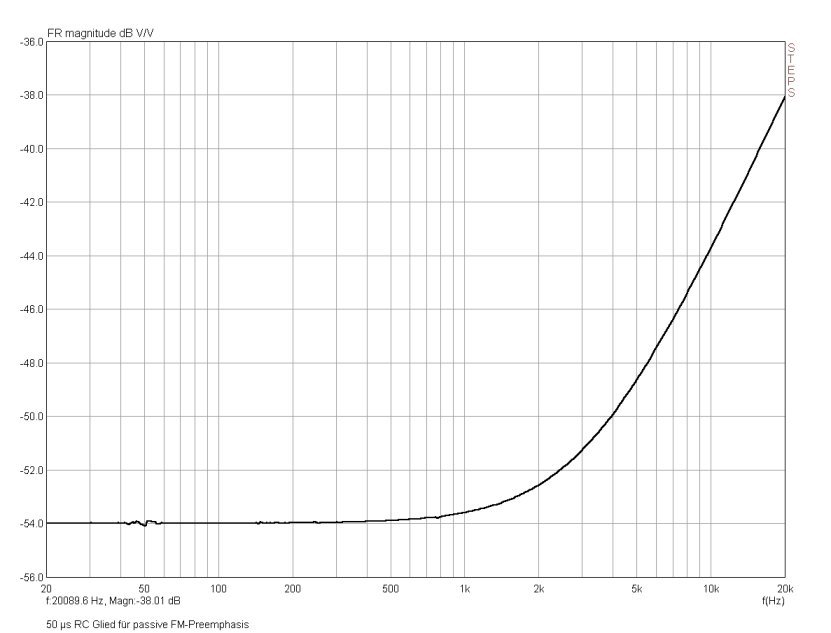

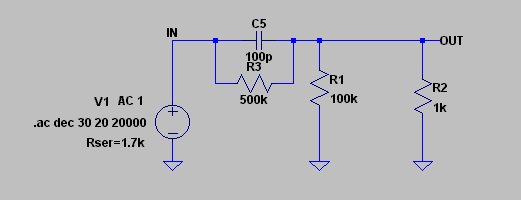

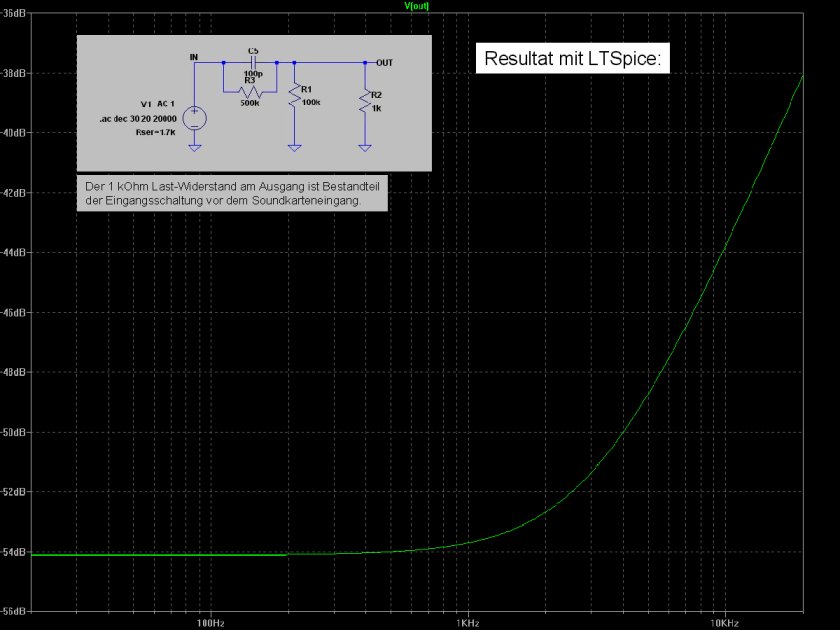

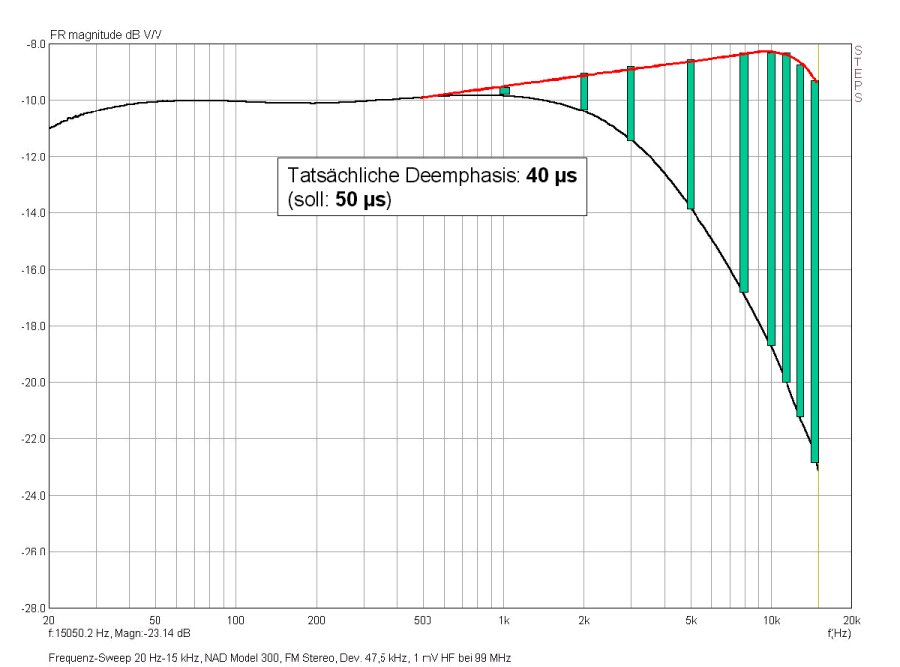

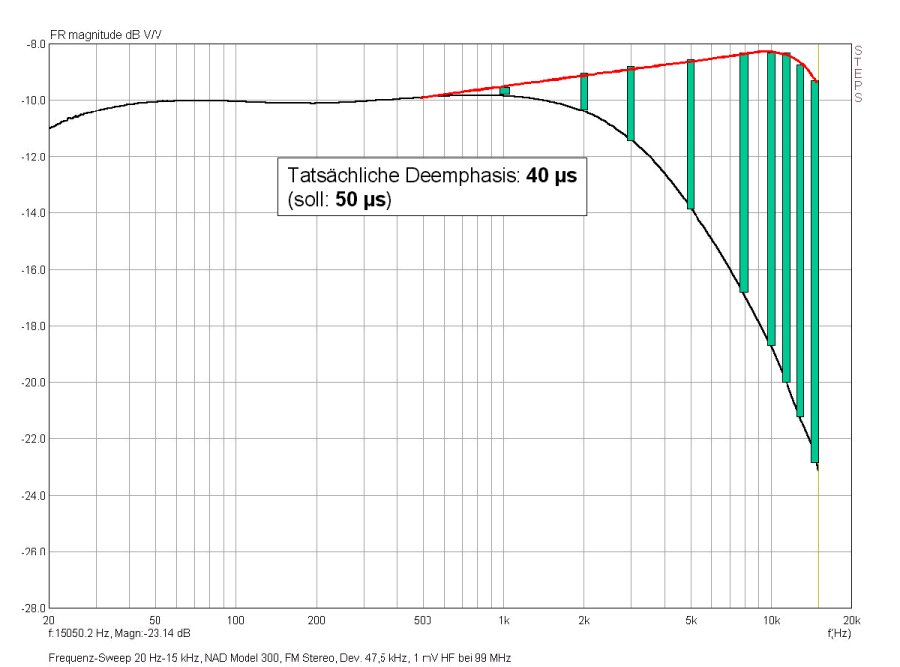

Im oberen Frequenzbereich sieht man dann den Pegelabfall aufgrund der Deemphasis:

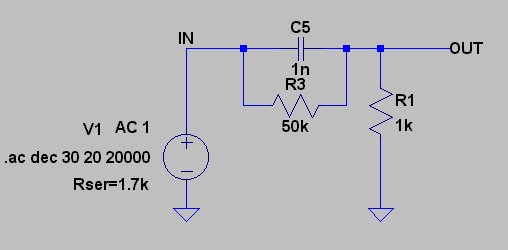

Wenn ich nun darauf die Preemphasis mit einer Zeitkonstanten von 50 µs anwende, finde ich eine leichte Anhebung (+1,8 dB bei 10 kHz, danach wieder Abfall) des Übertragungspegels zu hohen Frequenzen. Im Hörbild kommt das etwas "hellere Klangspektrum" als sehr angenehm rüber. Es entspricht einer tatsächlichen Deemphasis von 40 µs in diesem Receiver statt des Sollwertes von 50 µs.

Danke an Hans, für die Excel-Tabellenkalkulation des Effekts der Zeitkonstanten, die ich hier etwas erweitert verwendet und als "grüne Balken" eingetragen habe. Siehe dazu auch: http://www.radiomuseum.org/forum/american_vs_european_fm_de_emphasis.html

Im NF-Teil wurden ebenfalls Frequenzgang, Klirrfaktor, Intermodulationsverzerrungen und Leistung gemessen, nachdem DC-Offset und Ruhestrom der Endstufen abgeglichen waren. Dort ist auch alles in bester Ordnung: >2 x 120 W bei 1 kHz an 4 Ohm mit < 0,05% THD, Frequenzgang 20Hz - 20 kHz innerhalb -0,5 dB, Klirrfaktor bei Neinnleistung mit 1 kHz an 8 Ohm 0,015%. Die Endstufen sind übrigens schon voll-komplementäre Gegentaktendstufen.

Hier die Teile, die erneuert wurden:

Und so sieht er nun wieder aus und spielt in voller Pracht und junger Frische:

Es grüsst Euch,

Reinhard

NACHTRAG

:schaem:

Ist mir peinlich!

Die beobachtete Höhenanhebung (interpretiert mit 40 µs Deemphasis statt 50 µs) geht ganz simpel darauf zurück, dass bei der Messung der Höhenregler nicht mittig stand. Wenn man genau hinsieht, erkennt man das sogar auf dem Foto, wo der Frequenzsweep gerade läuft. Wie weiter unten mit nachgeschalteter 50 µs Preemphasis nachgewiesen, hat der NAD Model 300 (nahezu) brettgeraden FM-Frequenzgang bis 15 kHz (-1,5 dB).

2 x 110 W Sinus, 23 kg schwer, Überbreite und Übertiefe, japanisches Design

gebaut bei Foster, Japan, im Auftrag von NAD

Dolby

sehr schöne, lange, lineare türkisblau beleuchtete UKW-Skala

Ich kenne dieses Gerät, habe bereits den entsprechenden "Nur-Vollverstärker, den ich sehr schätze. Der Model 300 Receiver ist wert, erhalten zu werden!

Was waren die Krankheiten?

Skalenbeleuchtung total dunkel. Skalenzeigerbeleuchtung dunkel. Stereoleuchte dunkel.

Abgleich stimmte nicht mehr richtig (Ratiomitte und Feldstärkemaximum nicht zusammen, FM-Klirrfaktor etwas erhöht)

Massiver Endstufenschaden linker Kanal

Einige Elkos ziemlich mitgenommen.

Seht selbst:

Hier schon auf der Endstufenplatine die Spuren des Endstufengaus: Es muss heftig geknallt haben!

Also Endstufenplatine akribisch überprüft, Treibertransistoren erneuert und Endstufentransistoren erneuert, natürlich mit neuer Wärmeleitpaste.

Und am Regeltrenntrafo langsam hochgefahren, dabei die Stromaufnahme kontrolliert. Bei 220V dann Strom von 0,22 A ist OK. Nach Ruhestromeinstellung dann bei 0,18 A. Das sieht nun schon gut aus.

Im Netzteil für den Vorverstärker einige kleinvolumige Elkos, die der Hitze ausgesetzt sind und erneuert werden möchten. Die Kunststoffhülle ist schon geschrumpft.

Der Skalenzeiger ist durch eine Micro-Glühbirne in seinem Kopf beleuchtet. Komplett ersetzt, und nun bekommt die Front wieder ein Gesicht. Aber die Stereoleuchte ist noch dunkel.

Sodele, neue Stereoleuchte, was sieht man aber? Bei Feldstärkemaximum steht die Mittenanzeige nicht in der Mitte. Das wird der Diskriminatorabgleich beheben (hat er auch!).

Die toten Birnchen hinter den Metern wurden ersetzt. Dafür wurden Fassungen aus Sicherungshalter-Teilen eingebaut. Die alten Birnchen waren an ihren Anschlussdrähten eingelötet. Sollte man nun ein Lämpchen erneuern müssen, ist Löten nicht mehr nötig.

Ebenso wurden die anderen Skalenlampen erneuert und dann ging es an den FM-Abgleich. Auf dem Schirm sieht man das 1 KHz Signal und dessen Oberwellen. Es wirde auf Pegelmaximum und Klirrfaktorminimum abgeglichen und der Stereodekoder auf maximale und symmetrische Kanaltrennung eingestellt. Ebenso der Oszillatorkreis abgeglichen, so dass die Skala exakt stimmt.

Hier sieht man die 1. Oberwelle (k2) mit einem Klirrabstand von 57 dB bei FM-Stereo, Hub 47,5 kHz, einschl. Pilottonhub von 7,5 kHz, Modulation mit 1 kHz, das ist ein Klirrfaktor von 0,14% (Umrechnung: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-klirr.htm ). Mono-Klirrfaktor sogar unter 0,1%. Das ist für ein Gerät von 1975 sehr gut.

Ganz am rechten Rand auf dem Schirm (Skalenende ist 20 kHz) sieht man übrigens das 19 kHz Pilottonsignal mit mehr als 60 dB Abstand (vertikale Einheit = 10 dB).

Der Abgleich ist hier übrigens sehr einfach. Bei den Japanern ist das alles standardisiert. Man benötigt da schon keine Anleitung mehr, die Geräte fast aller Hersteller sind ähnlich. Bei den deutschen Herstellern gab es dagegen grössere Unterschiede in den Details und eine Abgleichanweisung ist dann angeraten.

Man sieht im Diagramm des Klirrfaktors über den gesamten FM-Frequenzbereich, wie schön konstant niedrig der Klirr ist, bei 0,15% THD, bis hinauf zu 7,5 kHz. Da oberhalb von 7,5 kHz die nächste Oberwelle ja bereits ausserhalb des Übertragungsbereichs zu liegen kommt, der ja bei FM nur bis 15 kHz geht (der Pilottonfilter schneidet ja darüber ab), bekommt die Kurve nach 7,5 kHz einen Knick. Muss ja so sein.

Der FM-Frequenzgang wird geprüft, indem mit einem externen Frequenz-Sweep moduliert wird und das Signal des Receivers am NF-Ausgang gemessen wird:

Im oberen Frequenzbereich sieht man dann den Pegelabfall aufgrund der Deemphasis:

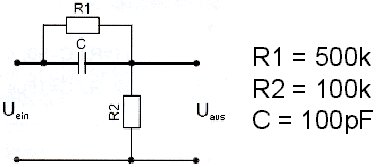

Wenn ich nun darauf die Preemphasis mit einer Zeitkonstanten von 50 µs anwende, finde ich eine leichte Anhebung (+1,8 dB bei 10 kHz, danach wieder Abfall) des Übertragungspegels zu hohen Frequenzen. Im Hörbild kommt das etwas "hellere Klangspektrum" als sehr angenehm rüber. Es entspricht einer tatsächlichen Deemphasis von 40 µs in diesem Receiver statt des Sollwertes von 50 µs.

Danke an Hans, für die Excel-Tabellenkalkulation des Effekts der Zeitkonstanten, die ich hier etwas erweitert verwendet und als "grüne Balken" eingetragen habe. Siehe dazu auch: http://www.radiomuseum.org/forum/american_vs_european_fm_de_emphasis.html

Im NF-Teil wurden ebenfalls Frequenzgang, Klirrfaktor, Intermodulationsverzerrungen und Leistung gemessen, nachdem DC-Offset und Ruhestrom der Endstufen abgeglichen waren. Dort ist auch alles in bester Ordnung: >2 x 120 W bei 1 kHz an 4 Ohm mit < 0,05% THD, Frequenzgang 20Hz - 20 kHz innerhalb -0,5 dB, Klirrfaktor bei Neinnleistung mit 1 kHz an 8 Ohm 0,015%. Die Endstufen sind übrigens schon voll-komplementäre Gegentaktendstufen.

Hier die Teile, die erneuert wurden:

Und so sieht er nun wieder aus und spielt in voller Pracht und junger Frische:

Es grüsst Euch,

Reinhard

NACHTRAG

:schaem:

Ist mir peinlich!

Die beobachtete Höhenanhebung (interpretiert mit 40 µs Deemphasis statt 50 µs) geht ganz simpel darauf zurück, dass bei der Messung der Höhenregler nicht mittig stand. Wenn man genau hinsieht, erkennt man das sogar auf dem Foto, wo der Frequenzsweep gerade läuft. Wie weiter unten mit nachgeschalteter 50 µs Preemphasis nachgewiesen, hat der NAD Model 300 (nahezu) brettgeraden FM-Frequenzgang bis 15 kHz (-1,5 dB).