Grundig RTV1040

-

-

Sehr viele Kunststoffe werden doch unter Zugabe von Weichmachern hergestellt, um sie elastisch und biegsam zu machen.

In fast allen Fällen entweichen diese Weichmacher, wenn man nur lange genug wartet.

Danach sind die Kunststoffe spröde und brüchig.

So könnte es sich auch mit dem Material der Betätigungsschieber der Potis verhalten.Achim -

-

-

Hallo Ihr.

Die Hebel der Schieberegler bestehen aus Faserverstaerktem Material.

Ich habe mindesten 5 Regler von PREH, NSF und RUFF,

Ohne Eingriff sind die noch alle top!

Ich denken, den stetigen Druck, den der knopf ausuebt, halten die Zungen nicht aus. Die kippen (brechen) im Material, über die Fasereinlagen (wie Spanplatten) weil sie sich ja nicht viel biegen sollen.

hans -

Es gibt heute Kunststoffe die können annähernd unendlich lang leben.

Ist das gewollt?

Kommt drauf an, in der Jubelelektronik ist es nicht gewollt, heute jedenfalls nicht mehr.

In der Medizintechnik werden sie verwendet, in der Raumfahrt auch.

Ich hatte damals auch mit deutschen Kunststoff-Halbzeug-Lieferanten zu tun, es war so gut wie jede Eigenschaft lieferbar, die deutschen U-Elektronik-Fabrikanten liefen da ein und aus. Und sie dienten als Referenzen für optimale Materialien. Eine gewisse Logik spricht also dafür, daß man das Thema beherrschte und das die deutschen Hersteller keine allzu schlechte Qualität hinnahmen auch wenn es nicht billig war.

Ausreißer wie die berühmt-berüchtigten laufruhigen und geräuscharmen Nylon-Zahnräder in Kassettenrekorder-Laufwerken ist wohl eher genau diese Eigenschaft zum Verhängnis geworden und das bis dahin zwar nicht unbekannt, aber offenbar aus der Not heraus das es nichts anderes gab, hingenommen wurde, das sie sich irgendwann von allen Weichmachern trennen und zu Bröseln werden. In Datenblättern jener Hersteller las ich mal etwas von 30 Jahren Lebensdauererwartung. Das war also schon nicht schlecht, wenn man bedenkt das Medizintechnik nur für 20 Jahre berechnet war und japanesische Jubelelektronik schon damals nur auf 3 bis 5 Jahre gerechnet wurde. Normal gute Kunststoffe bspw. für Haushaltsgeräte sind da auch nur mit ca. 10 Jahren Lebensdauer gerechnet, Zeiten die ein Teil in einer Waschmaschine eher übersteht als ein Getriebe eines Handmixers.

Ich bleibe also bei meiner Vorahnung das besonders die unpfleglich behandelten, mit Nikotin beweihräucherten, in feuchte Keller geschmissenen, und mit Bier geduschten vergriesgnaddelten Kisten ihre Teile abwerfen, als die gut in der sauberen Wohnstube bei gesitteten Feuchte- und Temperaturverhältnissen gelagerten Geräte von Opa Franz.

Wie gesagt geht/ging in meiner wie neu aussehenden Grundig-Sammlung nirgendwo ein Knopf flöten, es bricht nichts, es fehlt nichts, es sind aber auch nirgends Dreck oder Kratzer dran. Halt so normal gepflegt, wie der Mensch auch gelegentlich mal Wasser auf seinen Körper rieseln läßt.Gruß Jogi,

der im Forum von jedem dahergelaufenen Neuling verspottet, beleidigt und als charakterlos tituliert werden darf. -

-

Hallo in die Runde,

da mische ich mich doch jetzt mal ein...

Die Kunststoffe sind so eine Sache für sich, vor allem wenn es zu "Mischversionen" kommt. Auch verhalten sich die Materialien extrem unterschiedlich. Und unendlich lebt auch kein Kunststoff. Irgendwie wurden die ja schließlich auch zusammengesetzt. Das geschieht über Polimerisierungsreaktionen, bei denen die Moleküle schließlich unter bestimmten chemischen Bedingungen die Ketten oder Matritzen formen. Generell unterscheidet man dann nach Thermoplasten, also Kunststoffen, die sich unter Wärme verformen lassen (z.B. PVC, Polystyrol, Polyamide etc.) und nach Duroplasten, die nicht mehr thermisch verformt werden können, wie Bakelit.

Da hier der Begriff Nylon gefallen ist, fange ich mal mit diesem Thermoplast an. Klassisches Nylon (ein Polyamid PA6 oder PA6.6 ist damit gemeint) entsteht durch Polymerisation eines Caprolactam-Derivats in einer Amidbindung. Das ist schon mal wichtig zu wissen... weil es unter wäßrigen Bedingungen geschieht. Diese Amidbindungen sind unter bestimmten Bedingungen auch wieder spaltbar! Polyamide kann man z.B. mit Säuren wieder lösen. Gegen Fette, Öle und Kraftstoffe haben sie aber beste Beständigkeit.

Nylon ist ein sehr zäher Kunststoff mit ausgezeichneten Gleiteigenschaften, darum werden auch gern Zahnräder und Lager daraus geformt. Nylon enthält normalerweise auch keine Weichmacher, das ist nicht nötig. Durch die Auswahl des passenden Ausgangsstoffs und der Vernetzungsbedingungen lassen sich die Eigenschaften in einem erstaunlich weiten Bereich steuern. Durch Zusatz von Fasern kann die Belastbarkeit noch erhöht werden.

Kommen wir nun zu einer möglichen Alterung von Nylon.

Durch die Amidbindung ist Nylon ein recht merkwürdiger Kunststoff und keinesfalls so unantastbar, wie man häufig denken mag. Nylon ist von der Umgebungsfeuchtigkeit abhängig. Es nimmt reversibel bis zu 3% Wasser auf (bei Raumtemperatur), und gibt es auch ab. Damit arbeitet der Kunststoff! Trocknet Nylon aus, ist es weniger fest gegen Schläge und nicht mehr so zäh. Dem wirkt man bei neueren Polyamiden entgegen, indem man Polyolefine zusetzt (ist dort eine Art "Weichmacher").

Zugesetzte Fasern, die Festigheit erhöhen sollen, begünstigen häufig die Wasseraufnahme, machen das Nylon aber wiederum anfälliger, wenn das Wasser in sehr trockener Umgebung fehlt. Weiterhin kann es auch durch Säuren und Basen angegriffen werden. Dabei wird chemisch die Polymerstruktur gestört. Das führt zum Anlösen und auch zur längerristigen Versprödung.

Nylon lässt sich z.B. mit Ameisensäure so anlösen, daß man es damit kleben kann. Das lässt sich sogar zum Kleben von PA Zahnrädern nutzen. Die Klebestelle ist fast wie verschweißt. Langfristige Folgen mal hier außen vor gelassen.

Zusammengefasst für Nylon:

Dieser Kunststoff kann, trotzdem normalerweise keine Weichmacher drin sind, durchaus altern, besonders unter sehr warmen, trockenen Bedingungen und auch z.B. in Raucherhaushalten, in denen sich Nicotin (ist schließlich eine Base!) und weitere Betandteile des Rauchs sich auf die Oberfläche legen können.

Zu weiteren Kunststoffen wühle ich nachher noch mal weiter in meinen Büchern (man behält ja nicht alles), darum hier: ...to be continued...Gruß, Gunnar -

Hallo in die Runde am Sonntagmorgen,

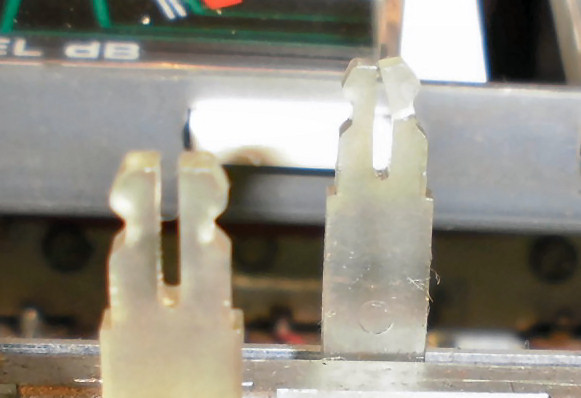

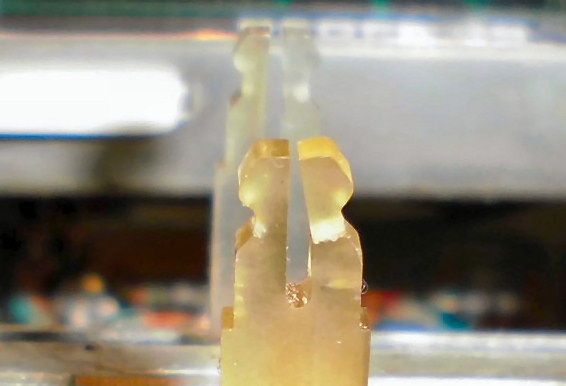

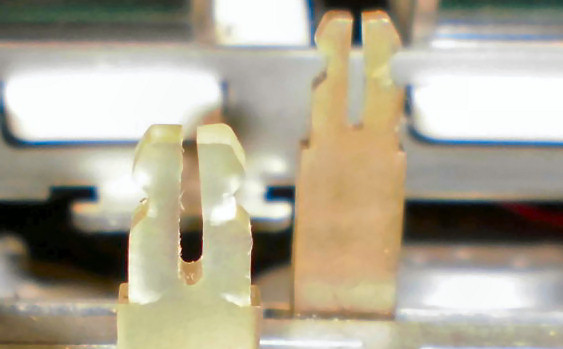

ich habe mal die betroffenen Aufnahmen fotografiert. Man sieht deutlich die Schwachstellen und Risse.

Jetzt gilt es, die verbliebenen Stummel zu konservieren. Natürlich könnte man die Knöpfe mit einem Tropfen Pattex Repair Extreme endgültig an ihren Platz verbannen, aber das soll nicht das Ziel sein.

Gruß, DieterGruß, Dieter -

Hallo Dieter,

die Risse sehen in der Tat nicht gut aus. Auch Klebungen helfen da meist nicht sehr viel weiter. Die Belastbarkeit einer Klebestelle ist immer deutlich niedriger als das ursprüngliche Material. Versuchen kann man es aber.

Zu klären wäre nun, welcher Kunststoff es ist, damit man einen Klebeversuch machen kann. Ein Thermoplast ist es in jedem Fall, ich tippe hier aber eher nicht auf ein Polyamid, das könnte sogar ein Styrol-Abkömmling sein. Testen kann man es durch Löse-Versuche. Ein Tupfer Aceton auf das entsprechende Teil (z.B. mit einem Mini-Pinsel auf die Seite des Teils), mehrfach aufgebracht, und dann vorsichtig mit einem Schraubenzieher schaben, dann merkt man, ob es sich löst.

Ein Test auf Nylon ist etwas schwerer, da braucht man ein Teil, auf das man verzichten kann. Wenn man das anzündet, sollte es mit einer bläulichen Flamme mit gelben Rand brennen. Ist ziemlich zuverlässig, hatten wir im Studium damals auch gemacht.Gruß, Gunnar -

Hallo die Runde,

auf den Fotos wird doch folgendes deutlich:

Die Kerben in den beiden Schenkeln, in die beim Einrasten der Knöpfe die passenden Nasen einrasten, sind sehr tief.

Beim Aufstecken UND auch beim Abnehmen der Knöpfe treten so starke Zugkräfte auf und es treten Kräfte auf, die die beiden Schenkel zusammendrücken.

Das klappt nur ohne Schaden, wenn das Material des Potimitnehmers elastisch ist und/oder wenn die Kerben weniger tief wären.

Als das Material neu war, hatte es genug Elastizität, heute hat es sie nicht mehr.

Geschickterweise hätte man damals den nachgiebigen Teil in den Knopf verlagert, dann wären heute nicht die Potis wertlos.

Das WIKI sagt etwa zu faserverstärkten Polyamiden, dass sie mit der Zeit Feuchtigkeit aufnehmen und:

"Die folgende Phänomene treten bei Feuchtigkeitsaufnahme auf:

Gewichtszuwachs

Sinken der Glasübergangstemperatur

Sinken des Elastizitätsmoduls des Matrixwerkstoffs

Entstehen von Quelleigenspannungen

Sinken der Faser-Matrix-Haftung

Sinken der Festigkeit des Matrixwerkstoffs

Steigen der Werkstoffdämpfung

Steigen der Bruchdehnung des Matrixwerkstoffs"Achim -

Hallo Achim,

genau so sehe ich das Problem auch. Wenn man die Achsen aus Vollmaterial gefertigt hätte, und in den Knopf eine kleine Feder eingebaut hätte, gäbe es die Probleme nicht. Das ist z.B. in den Knebelschaltern bei den Tonbändern von Saba (wie einer 574 etc.) so. Dort ist im Knopf ein Federblech, was ihn fixiert.

Hier würde leider das Auffüllen des Schlitzes nicht viel bringen, stabiler wird es, aber man bekommt den Knopf nicht mehr drauf.

Häufig gehen die Achsen beim Abziehen der Knöpfe kaputt, egal, wie vorsichtig man vorgeht. Einzige kleine Hilfe kann dabei sein, das Material so warm zu machen, wie man sich traut. Mit einem normalen Haarfön macht man normalerweise aber nichts kaputt.Gruß, Gunnar -

-

Meine Idee wäre, die Potimitnehmer mit einem geeigneten Material (Vergussmasse, 2K-Kleber) in der Mitte auszufüllen, sie maximal zu stabilisieren und völlig unelastisch zu machen.

Dann könnte man die Nasen in den Knöpfen weitgehend abtragen, so dass sie sich leicht aufschieben lassen und sie mit einer ganz kleinen Menge eines dauerelastischen weichen Materials, etwa Silikon, fixieren.

So bekäme man sie später mit ein wenig Zug wieder ab, ohne Angst um die Potis haben zu müssen.Achim -

Silikon würde ich hier besser nicht einsetzen. Das Problem ist, nachher kannst Du definitiv nichts mehr kleben. Silikon versaut die Oberfläche dauerhaft für Klebeversuche. Teile davon ziehen auch in Ritzen, und da kriegst du es nie wieder ganz raus. Besser wäre da Sanitär-Acryl, das kriegt man wieder runter. Das ist auch etwas fester als Silikon, bringt also etwas mehr Gegendruck.

Versuch doch mal, ob Aceton den Kunststoff etwas anlöst. Wenn ja, richte die Bruchstellen so gut es geht (Achtung, bei leichtem Überdehnen hast Du das Teil schnell in der Hand) und lass dann mit einer Kanüle etwas Aceton in den Riss fließen. Dann sanfter Andruck für ein paar Minuten und erstmal in Ruhe lassen.

Anschließend etwas Acrylmasse in den Schlitz füllen und nach Aushärten mit dem Messer bündig schneiden.

Vielleicht hilft's...

Edit: Achims Lösung hatte ich auch schon im Gedächtnis, die ist auch gut. Man muß nur wissen, wo man den elastischen Punkt haben will.Gruß, Gunnar -

-

Tenor.

Erfreulicherweise sind wir ja durch Beitrag aller jetzt an einem Punkt wo man ein lang vermutetes, intuitiv immer schon angenommenes Ergebnis festhalten kann in dem es keinen größeren Dissens unter uns gibt:

Sogenannte Kellerfunde - naß, modderig, versifft, Kellerdünsten wie Kohlenschmier, Heizöl-Dämpfe usw. ausgesetzt - sind vernachlässigter Sondermüll und nicht wie bei Ibäääh üblicherweise dem Laien vorgespiegelte wertvolle Wertgegenstände. Sowas hoch zu pushen grenzt an oder ist vollendeter Betrug (landläufig reicht, denn ob rechtlich so haltbar kann ich als Nichtjurist nicht beurteilen).

Gleiches gilt für den heiß gegerbten, ausgetrockneten, überheizten, Schornstein-Gasen ausgesetzen und dennoch hochgepriesenen "Dachbodenfund". Gleiches gilt für den angeblich immer gut behüteten Sondermüll aus Opas Räucherkammer, da wo Opa jahrzehntelang sich, seine Lungen und alles um ihn herum mit osteuropäischen Billig-Zigaretten vollgepafft und zugestunken hat.

Ich finde das wir hier einen wertvollen gemeinsamen Nenner gefunden haben, der so - wenn auch nicht hier im Forum - schon oftmals und in bösester Absicht verleugnet wurde.

Quintessenz - überwiegend an die in Foren immer mitlesenden interessierten Laien, denn alle Könner hier haben es immer gewußt oder geahnt:

Laßt euch nicht von arbeitscheuem, faulen Lumpenpack billig oder umsonst besorgten verrotteten Sondermüll für sehr viel Geld aufs Auge pressen. Seid kritisch und sitzt mehr auf der Geldbörse.

Experimenteller Ansatz zur Problemlösung der gebrochenen Rastnasen.

Sehe ich konkret als heikel an und es würden mir einfallen:

Anlösender Klebstoff,

Hohlkehle/Kerbe mit zurecht geschnittenem nachgiebigem Material ausstopfen (Kabeltülle o.ä. aus nicht so schnell aushärtenen weichen Stoffen, raumfüllend), weiche Pappe mehrlagig ginge aber ist hygroskopisch und somit eher nicht langzeitstabil.

Umhüllung der bröckelnden Zone der Betätigungsstange mit höchstflexiblem sehr dünnem PVC-Band (Coroplast), dazu Gegebenheiten des Aufsetzknopfes einkalkulieren, Klammern, Hohlräume usw. nötigenfalls mit Mini-Fräsen die Aufnahme nacharbeiten.

Als Radikallösung kann man die Potis öffnen, die Betätigungsstange gegen eine aus einem Schlacht-Poti ersetzen, alles wieder zusammenbauen. Dabei kann man bei Bedarf das gleitdämpfende und gegen Staub schützende Umlauf-Kunststoffband reinigen und nachfetten.Gruß Jogi,

der im Forum von jedem dahergelaufenen Neuling verspottet, beleidigt und als charakterlos tituliert werden darf. -

-

Jogi postete

Als Radikallösung kann man die Potis öffnen, die Betätigungsstange gegen eine aus einem Schlacht-Poti ersetzen, alles wieder zusammenbauen. Dabei kann man bei Bedarf das gleitdämpfende und gegen Staub schützende Umlauf-Kunststoffband reinigen und nachfetten.

Ach ja, diese Methode war bei mir bisher die erfolgreichste und sicherste. Bräuchte nur nette Mitmenschen, welche bauartgleiche Ersatzregler hätten.

Es sind die Vollmetall Prehschieberegler mit etwas längerem Hals, vermute ich. Bild habe ich leider keins, kanns aber morgen nachholen.

Gruß, DieterGruß, Dieter -