Hallo zusammen,

Vielleicht kann jemand noch etwas zur Lösung dieses Ausfalles beitragen. Ich setze mal die Fragen an den Anfang des Beitrages:

Michael sandte mir letztens einige Dioden zu, die häufig zu Ausfällen geführt hatten. Seinen Angaben nach lagen sie direkt an der Netzspannung in Brückengleichrichterschaltung und trieben LEDs. Zwei der vier Dioden fielen bei mehreren Leuchten mit Kurzschluss aus und lösten die Sicherung aus. Sein Verdacht ist, dass es sich um eine minderwertige Charge der Dioden handelt und er bat mich, die Sperrspannung zu prüfen. Es handelt sich um SMD-Dioden, ohne eine verwertbare Kennzeichnung. Die Größe entspricht DO213, einem üblichen Package für die SMD-Version von 1-A-Dioden.

Für den Zweck der Netzgleichrichtung werden oft die bekannten 1N4007 verwendet, die für 1000 Volt DC Sperrspannung spezifiziert sind. Deshalb habe ich aus meinem Bauteilefundus einige dieser Typen von verschiedenen Herstellern zum Vergleich herangezogen. Die 1000V Sperrspannung sind für eine Netzgleichrichtung mit Brückengleichrichter reichlich bemessen.

Anders als z. B. bei Zenerdioden kann man für die Ermittlung der Sperrspannung nicht einfach eine ausreichend hohe feste Spannungsquelle wählen, den Strom begrenzen und dann die Spannung über der Diode messen. Um die Diode beim Test nicht zu zerstören, sollte der Strom auf Werte von weniger als 100 µA begrenzt werden. Es funktioniert am besten mit einer variablen Spannungsquelle, einem hochohmigen Vorwiderstand, der auch mehrere 100 Volt verkraftet und der stromrichtigen Messung des Stromes über die zu prüfende Diode. Die Sperrspannung lässt sich dann von der Diodenkathode zu Masse messen, das mit eingeklemmte µA-Meter verfälscht die Werte nur unmerklich. Ich habe für die Spannungsmessung noch einen hochohmigen Spannungsteiler von 100 Megaohm -- 100 kOhm eingefügt, um mein Multimeter nicht zu überfordern. Diese taugen nur bis maximal 1000 Volt.

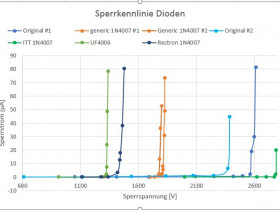

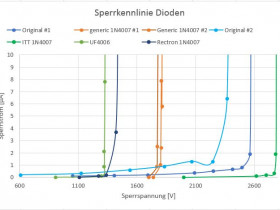

Für jeden Prüfling habe ich einige Wertepaare der Sperrkennlinie aufgenommen und in ein Punktdiagramm eingefügt.

Wie man sieht, Michaels Dioden "Original #1" und "Original #2 schlagen sich recht ordentlich. Nur ein Exemplar von ITT weist eine höhere Sperrspannung auf. Sämtliche Spannungen liegen deutlich über der nominellen Sperrspannung von 1000V. Das dürfte die vorgesehene Reserve sein, da die 1000 V auch eingehalten werden müssen, wenn die Diode auf 125 °C aufgeheizt ist.

Betrachtet man den Reststrom unterhalb des Durchbruchbereiches, fallen die Originaldioden mit etwas höheren Werten auf. Allerdings liegen diese immer noch deutlich unter den in üblichen Datenblättern für 1N4007 genannten Grenzen.

Also, anhand der Sperrspannung gibt es keinen eindeutigen Hinweis, dass die Bauteile zu schwach ausgelegt waren.

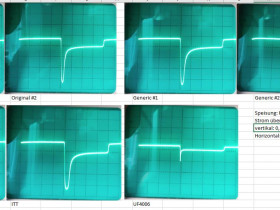

Das folgende Bild zeigt das Recovery-Verhalten der vorher getesteten Dioden. Der Messaufbau war denkbar einfach. Ich habe einen niederohmigen Frequenzgenerator genutzt, ein Rechtecksignal von 20 kHz eingestellt und die Diode in Reihe mit einem 100-Ohm-Widerstand angeschlossen. Das Oszilloskop zeigt die Spannung über dem Widerstand, also den fließenden Strom. Beim Umschalten von Forward- in Reversebetrieb bleibt die Diode noch eine gewisse Zeit leitend, es entsteht ein Peak in die entgegengesetzte Richtung.

Der Peak nach unten und das darauffolgende Abklingen des Stromflusses benötigt eine Zeit im Mikrosekundenbereich. Es wird also deutlich, dass Michaels Dioden in die Gruppe der Gleichrichterdioden für Netzfrequenz gehören. Sie sind aber keinesfalls schlechter als meine Vergleichsexemplare. Unten rechts sieht man eindrucksvoll, wie das bei einer Ultrafast-Diode aussieht. Die UF4006 sperrt sehr viel schneller.

Viele Grüße,

Christian

Vielleicht kann jemand noch etwas zur Lösung dieses Ausfalles beitragen. Ich setze mal die Fragen an den Anfang des Beitrages:

- Was lässt sich aus dem leicht abweichenden Reverse-Reststrom von ca. 1 µA ableiten? Gibt das einen Hinweis auf von 1N4007 abweichende Diodentypen?

- Was lässt sich aus der Tatsache schließen, dass die Dioden Kurzschluss aufwiesen? Konkret: Ist das ein Hinweis auf Versagen durch Überspannung statt durch zu hohen Strom?

- Gibt es, ähnlich wie bei Transistoren und Triacs, bei Dioden den Effekt, dass Transienten zu lokaler Überhitzung von Teilen des PN-Überganges führen, die dann in Folge das gesamte Bauteil in den Tod reißt?

- Fallen euch weitere mögliche Tests ein?

Michael sandte mir letztens einige Dioden zu, die häufig zu Ausfällen geführt hatten. Seinen Angaben nach lagen sie direkt an der Netzspannung in Brückengleichrichterschaltung und trieben LEDs. Zwei der vier Dioden fielen bei mehreren Leuchten mit Kurzschluss aus und lösten die Sicherung aus. Sein Verdacht ist, dass es sich um eine minderwertige Charge der Dioden handelt und er bat mich, die Sperrspannung zu prüfen. Es handelt sich um SMD-Dioden, ohne eine verwertbare Kennzeichnung. Die Größe entspricht DO213, einem üblichen Package für die SMD-Version von 1-A-Dioden.

Für den Zweck der Netzgleichrichtung werden oft die bekannten 1N4007 verwendet, die für 1000 Volt DC Sperrspannung spezifiziert sind. Deshalb habe ich aus meinem Bauteilefundus einige dieser Typen von verschiedenen Herstellern zum Vergleich herangezogen. Die 1000V Sperrspannung sind für eine Netzgleichrichtung mit Brückengleichrichter reichlich bemessen.

Anders als z. B. bei Zenerdioden kann man für die Ermittlung der Sperrspannung nicht einfach eine ausreichend hohe feste Spannungsquelle wählen, den Strom begrenzen und dann die Spannung über der Diode messen. Um die Diode beim Test nicht zu zerstören, sollte der Strom auf Werte von weniger als 100 µA begrenzt werden. Es funktioniert am besten mit einer variablen Spannungsquelle, einem hochohmigen Vorwiderstand, der auch mehrere 100 Volt verkraftet und der stromrichtigen Messung des Stromes über die zu prüfende Diode. Die Sperrspannung lässt sich dann von der Diodenkathode zu Masse messen, das mit eingeklemmte µA-Meter verfälscht die Werte nur unmerklich. Ich habe für die Spannungsmessung noch einen hochohmigen Spannungsteiler von 100 Megaohm -- 100 kOhm eingefügt, um mein Multimeter nicht zu überfordern. Diese taugen nur bis maximal 1000 Volt.

Für jeden Prüfling habe ich einige Wertepaare der Sperrkennlinie aufgenommen und in ein Punktdiagramm eingefügt.

Wie man sieht, Michaels Dioden "Original #1" und "Original #2 schlagen sich recht ordentlich. Nur ein Exemplar von ITT weist eine höhere Sperrspannung auf. Sämtliche Spannungen liegen deutlich über der nominellen Sperrspannung von 1000V. Das dürfte die vorgesehene Reserve sein, da die 1000 V auch eingehalten werden müssen, wenn die Diode auf 125 °C aufgeheizt ist.

Betrachtet man den Reststrom unterhalb des Durchbruchbereiches, fallen die Originaldioden mit etwas höheren Werten auf. Allerdings liegen diese immer noch deutlich unter den in üblichen Datenblättern für 1N4007 genannten Grenzen.

Also, anhand der Sperrspannung gibt es keinen eindeutigen Hinweis, dass die Bauteile zu schwach ausgelegt waren.

Das folgende Bild zeigt das Recovery-Verhalten der vorher getesteten Dioden. Der Messaufbau war denkbar einfach. Ich habe einen niederohmigen Frequenzgenerator genutzt, ein Rechtecksignal von 20 kHz eingestellt und die Diode in Reihe mit einem 100-Ohm-Widerstand angeschlossen. Das Oszilloskop zeigt die Spannung über dem Widerstand, also den fließenden Strom. Beim Umschalten von Forward- in Reversebetrieb bleibt die Diode noch eine gewisse Zeit leitend, es entsteht ein Peak in die entgegengesetzte Richtung.

Der Peak nach unten und das darauffolgende Abklingen des Stromflusses benötigt eine Zeit im Mikrosekundenbereich. Es wird also deutlich, dass Michaels Dioden in die Gruppe der Gleichrichterdioden für Netzfrequenz gehören. Sie sind aber keinesfalls schlechter als meine Vergleichsexemplare. Unten rechts sieht man eindrucksvoll, wie das bei einer Ultrafast-Diode aussieht. Die UF4006 sperrt sehr viel schneller.

Viele Grüße,

Christian

**************************************************

2 + 2 = 5 (für extrem große Werte von 2)

2 + 2 = 5 (für extrem große Werte von 2)