kugel-balu postete

Hat schon mal jemand mit Teflon-Platten experimentiert ? Die muessten doch speziell fuer

HF noch besser sein (leider auch viel teurer ...).

Michael

Jain.

Selber machen war nicht nötig, wir hatten Zugang zu den Resssourcen samt Applikationsberatung und umfangreichen Applikations- und Datenschriften. Das führte dazu das wir uns einfach passendes Plattenmaterial kommen lassen, an den Lohnfertiger liefern, jedenfalls zuführen lassen konnten. Einfach auf Zuruf und ohne selber erst im Labor herumbrauen zu müssen.

Leiterplattenmaterial ist nämlich in einer Menge Qualitäten - sogar geregelt durch eine DIN - lieferbar, auch mit verarbeitetem Teflon im Trägermaterial. Die Eigenschaften sind - siehe oben bekannt und DIN-genormt. Man muß nur noch gucken welche Eigenschaften man haben möchte. Dem Privatbastler ist sowas eher nicht zugänglich.

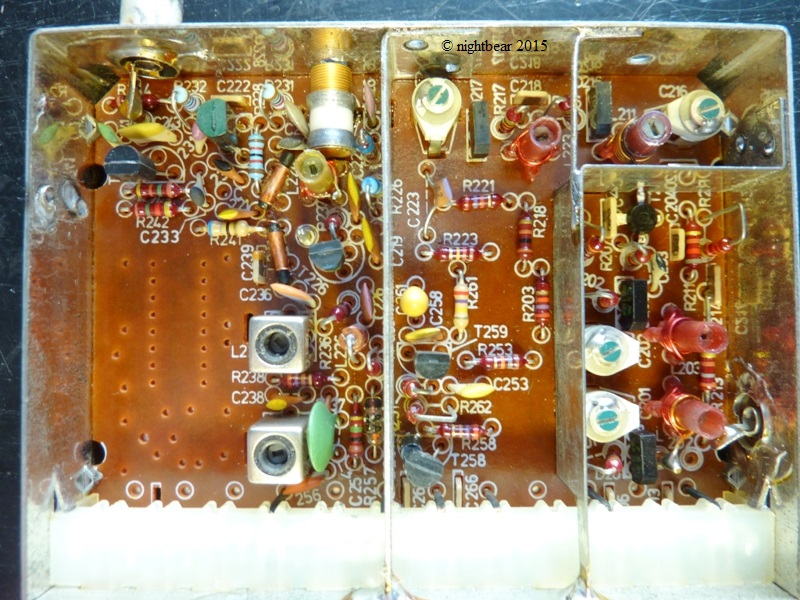

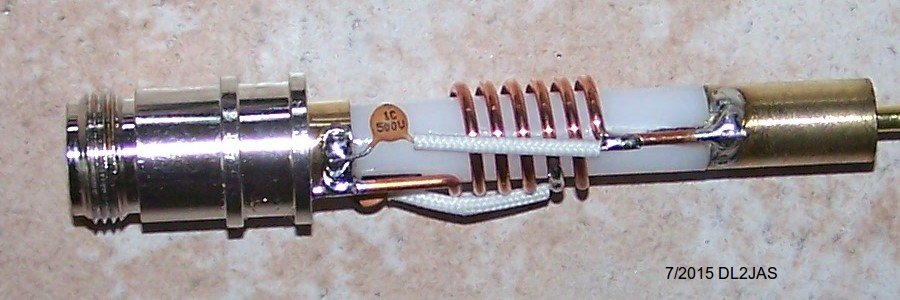

Aber ganz von der Materialfrage der Leiterplatte in einem Tunermodul abgesehen, läßt man es für Serienprodukte schon seit ca. 35 Jahren garnicht mehr soweit kommen. Auch nicht zu solch bewunderswerten händisch aus-approximierten Korrekturexperimenten wie hier im Thread von Achim vorgestellt. Man gelangt in der rationellen Entwicklung auf dem Weg schneller und billiger zum Ziel wenn man sich der Applikateure bei den Großen der Branche bedient, die einem was eigenes zurechtbacken (sintern). Als Daumenfaktor kann man sagen das ab einer gewissen Umständlichkeit und Kosten der diskreten Schaltung es sich sogar schon bei Kleinserien (2000...4000Stk) um 1980 herum eher gelohnt hat sich nicht mehr der klassischen Technik zu bedienen sondern sich in Schicht-Technik spezifische Chips (Dünnschicht/Dickschicht) beim Konfektionisten machen zu lassen. Siehe Blaupunkt-Autoradios, die waren voll mit solchen Baugruppen mit denen man heute mächtige Maläsen hat sie bei Defekt zu ersetzen. Diese Filmtechniken (ein Zwischenschritt ist die Erstellung eines Maskenfilms) haben den Vorteil das alles auf einem Substrat sitzt, die Applikateure durch bloße Wahl der Pasten für Bauteile und Masken für die Struktur die erforderlichen Kriterien erfüllen.

Um nicht zu weit auszuholen kann man so mittels aufgebrachter Widerstandspaste auf dem Substrat (das kann auch Teflon sein, ist aber auch gerne Aluminiumoxydkeramik oder Steatit) Widerständen (gilt natürlich auch für alle anderen Bauteile) passende Toleranzen und Temperaturbeiwerte zu verpassen, positive wie negative, diese über das gesamte Substrat mit konstanter Verteilung oder gewollten Abweichungen auszulegen, die Leiterwege kurz zu halten und das ganze Gebilde so wesentlich genauer und betriebssicherer zu machen.

Handy Sende- und Empfangs-Transmitter wären anders garnicht vorstellbar, es sei denn man möchte einen Kleiderschrank hinter sich herziehen in dem der diekret aufgebaute Sender samt dicken Bleiakkus und Thermostabilisierung residiert.

Und als Dreingabe noch,

ein kurzer Auszug was es an gewöhnlichen Leiterplatten schon alleine als 08/15 Materialien gibt (aus Siemens-Unterlagen wie immer bei mir):

FR1+2

Phenolharz in Hartpapier (Pertinax Hp2063) | mit Formaldehyd (FR1), ohne Formaldehyd (FR2)

FR3

Epoxydharz in Hartpapier (Pertinax) | formaldeyd-frei, pcb-frei /stinkt trotzdem wie Fisch tot

FR4

Epoxydharz in Glasgewebe (Hgw2370)

Melaminharz in " (Hgw2272)

Siliconharz in "

Polyester in Glasmatte (Hm2471)

TFE (Teflon) ohne Füllstoff

FEP (Teflon) ohne Füllstoff

Polyester ohne Füllstoff

Pe-Folie ohne Füllstoff

Polyäthylen Folie ohne Füllstoff

Keramik (Al2O3) /Tiefgestellte Ziffern kann das Forum wohl nicht also muß man sich die selber denken

Glas-Keramik

Glas (C7059)

Fußnote - Der DIN-Code ist angegeben wo bekannt, die Unterschiede in der Dielektrizitäskonstante und im dielektrischen Verlustfaktor auch noch abzupinnen hatte ich keine Lust, kann man selber im Physikbuch/Technologiebuch/Tabellenbuch Elektrotechnik tun.

/Kapitälchen kann das Forum auch nicht, also ist die Fußnote faktisch ok aber optisch so eigentlich nicht in Ordnung.

Gruß Jogi,

der im Forum von jedem dahergelaufenen Neuling verspottet, beleidigt und als charakterlos tituliert werden darf.

der im Forum von jedem dahergelaufenen Neuling verspottet, beleidigt und als charakterlos tituliert werden darf.