Hallo Achim, hallo Hans,

es gibt einige Philosophien der Gegenkopplung. Grundsätzlich sollte man schon jede Stufe für sich gegekoppeln z.B. unüberbrückte Katodenwiderstände. Doch sollte insgesamt dann noch eine über alles Gegenkopplung vorgesehen werden, welche auch die Verzerrungen der Endstufe, speziell des Ausgangstrafos reduziert.

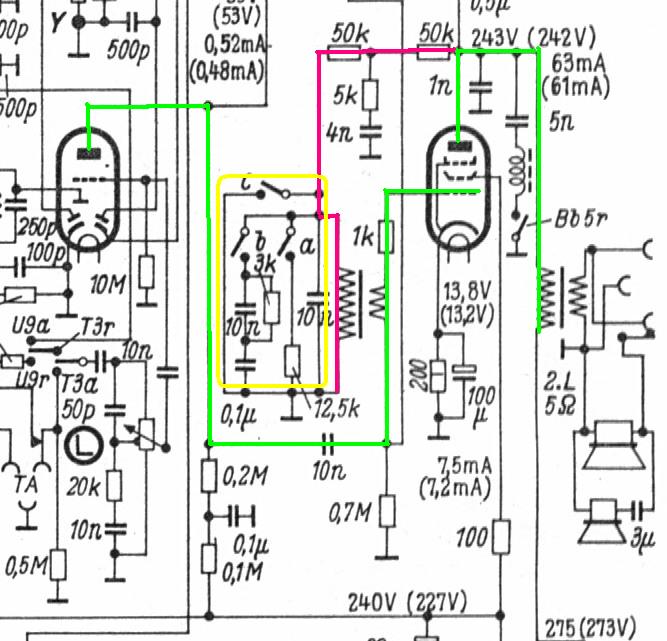

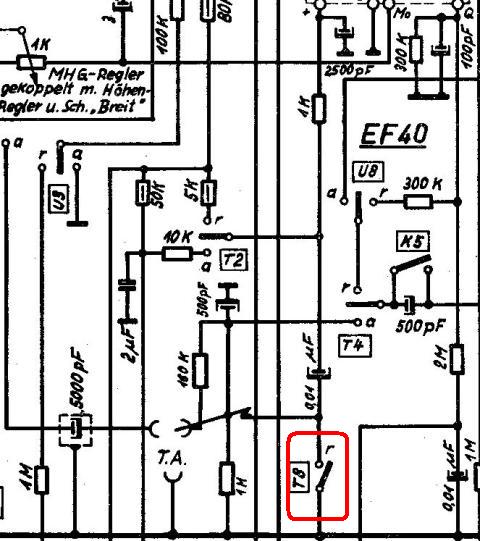

In den Saba Geräten findet man mehrere Varianten von Gegenkopplungen. Die 3DS-Modelle nehmen dabei eine Sonderstellung ein, indem man dort eine "über alles" Gegenkopplung vergeblich sucht. Die erste NF-Stufe ist stromgegengekoppelt (unüberbrückter Katodenwiderstand) die zweite Stufe ist über das Klangregelnetzwerk frequenzabhängig gegengekoppelt. Jetzt, vor der Endstufe erledigt hier das Doppel T-Glied die übliche Vorentzerrung.

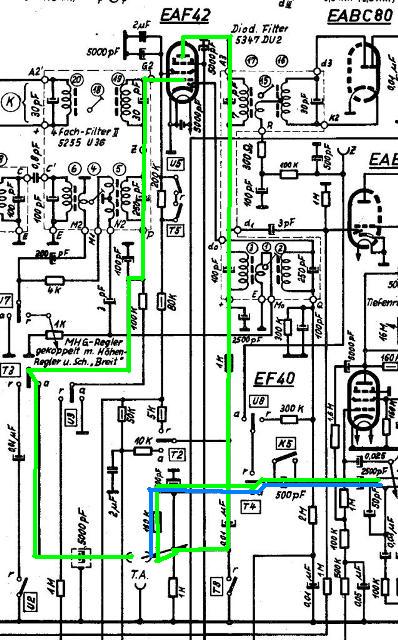

Die loudness Funktion (physiologische Lautstärkestellung) wird auch hier wie üblich durch frequenzabhängige Beschaltung der Anzapfungen des Lautstärkepotis erreicht. Die Eigenschaften des folgenden Verstärkers sind unabhängig von der Stellung des LS-Potis.

Dieser Schaltungsvariante ohne „über alles“ Gegenkopplung benötigt einen sorgfältig und großzügig dimensionierten Ausgangsübertrager (im Freiburg ein EI78) damit tiefe Frequenzen übertragen werden können, ohne dass der Kern in die Nähe der Sättigung gerät, um Oberwellen dritter Ordnung zu vermeiden.

Prinzipell ist dieses eine saubere Lösung, ohne unübersichtliche Schwingneigungen, aber ich glaube dass sie mit einem etwas größerem Klirrfaktor behaftet war.

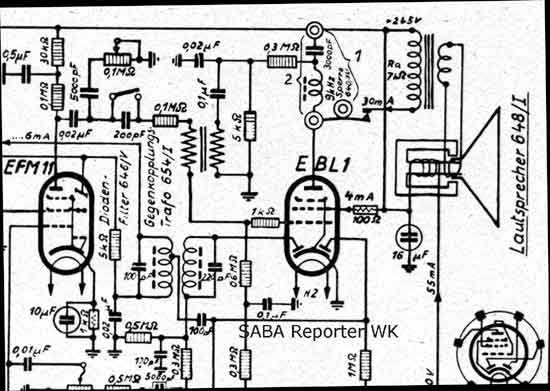

Die Lösung mit dem GK-Trafo bringt meiner Meinung keine Vorteile, sie muss besonders fein dosiert werden und birgt jede Menge unerwünschter Probleme, unübersichtliche Phasendrehungen und damit verbundene Gefahr der Selbsterregung. Also ich denke die Auslegung dieser Schaltung ist etwas für Spezialisten (post296). Es sei denn man wünscht einen noch steileren Verlauf als bei dem Doppel-T-Glied, aber das kann man nicht so genau sagen, weil man die Daten des GK-Trafos und auch die resultierende Güte des sich damit ergebenden Schwingkreises nicht kennt - kann ich also nicht simulieren. Aber nach den vorliegenden Ergebnissen, müsste er mit dem 50nF seine Resonaz bei 300 bis 500 Hz liegen haben.

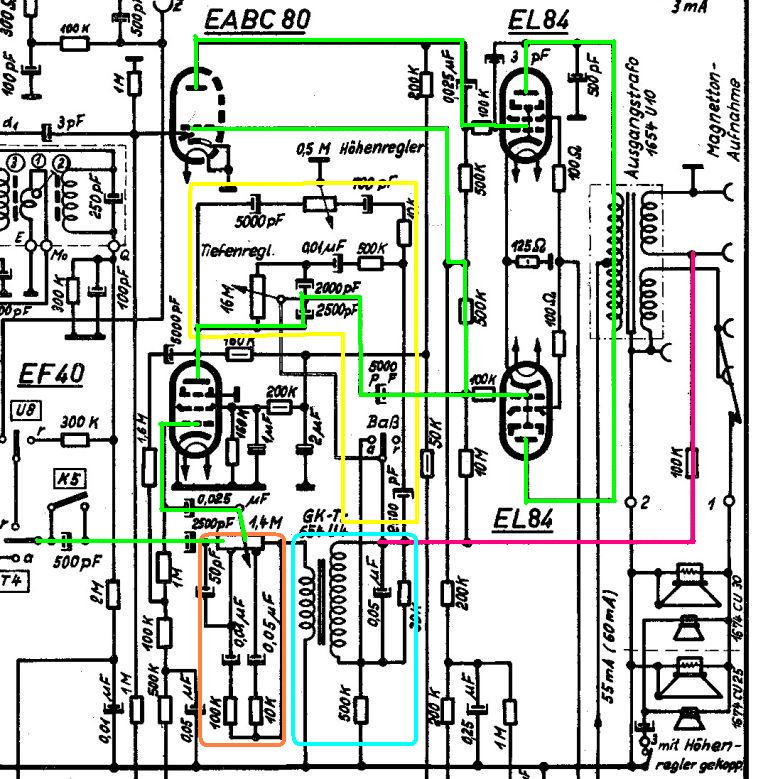

Die Lösung der über alles Gegenkopplung mit der Vorentzerrung innerhalb des GK-Netzwerkes hat sich als Standardlösung erwiesen, welche man auch bei anderen Herstellern findet. Hier wird das rückzuführende Signal der Sekundärwicklung des Ausgangübertragers entnommen und über RC-Netzwerke dem Fußpunkt des LS-Stellers zugeführt.

Auf diesem Wege wird die übliche Vorentzerrung erreicht und zusätzlich eine Klirrfaktorreduzierung des gesamten Verstärkers erzielt, welche jetzt auch die Verzerrungen des Ausgangstrafos mit einbezieht. Die Verzerrungen werden ungefähr um den Faktor der Kreisverstärkung herabgesetzt. Das bedeutet, diese Gegenkopplung ist um so wirksamer je mehr Verstärkungsreserven zur Verfügung stehen. Da man damals sparsam mit Röhren umgehen musste waren diese Verstärkungsreserven nicht ganz so üppig.

Die Vorteile dieser über alles Gegenkopplung fielen aber sogleich einem kleineren Ausgangstrafo zum Opfer; ab jetzt fand man nur noch einen EI66 Trafo in den edlen Freiburgs. Und bei genauem Hinsehen war das Ganze letztendlich ein wahrer Betrug, denn man opferte einer wirksamen Gegenkopplung keine zusätzlichen Röhrenfunktionen, sondern sie wurde mit zunehmender Lautstärke zunehmend umwirksam.

So wurde dem empfindlichen Ohr bei geringen Lautstärken ein qualitativ hochwertiges und in Höhen und Tiefen wirksam aufbereitetes Signal zugeführt. Während man bei größeren Lautstärken diesen Luxus der Gegenkopplung wieder fallen ließ (die Gegenkopplung wird bei hohen Lautstärken zunehmend vom Innenwiderstand der Signalquelle "kurzgeschlossen"). Und da das Gerät dann eigentlich nur noch laut war (sein sollte), wurden jetzt die durch die Gegenkopplung eingebüßten Verstärkungsresereven wieder aktiviert unter der Voraussicht, dass man bei dem Lärm weder den erhöhten Klirrfaktor, noch das unvollkommene Klangbild wahrnimmt.

Die über alles Gegenkopplung ist meiner Meinung nach die bessere Variante, weil sie den gesamten Verstärker einschließlich Trafo in die klirrfaktorsenkende und klangbildende Gegenkopplungsschleife einbezieht. Voraussetzung für eine gute Wirksamkeit ist eine ausreichende Verstärkungsreserve. Die beste Methode wäre die Vereinigung der Maßnahmen in den 3DS-Typen mit den Nachfolgegeräten, aber dazu hätte es mindestens einer zusätzlichen Röhrenfunktion bedarft und das wollte keiner, die wurden für die Automatik gebraucht.

Noch eine Anmerkung: Die dargestellten F-Gänge stellen die "Vorentzerrung" dar, welche bei "neutraler" Einstellung des Klangregelnetzwerkes wirksam ist, die Klangsteller senken die oberen und unteren F-Bereiche je nach Einstellung ab können sie aber anheben, da sie auch Bestandteil "lokaler Gegenkopplungen" sind und daher auch zusätzliche Anhebungen des Frequenzverlaufes bewirken können.

An eine genaue Analyse der bei Saba verwendeten klassischen Klangregelnetzwerke traue ich mich auf Anhieb nicht heran – die sind schon recht verzwickt.

Simuliert wurde mit der microsim testversion 8

Grüße, Peter.

es gibt einige Philosophien der Gegenkopplung. Grundsätzlich sollte man schon jede Stufe für sich gegekoppeln z.B. unüberbrückte Katodenwiderstände. Doch sollte insgesamt dann noch eine über alles Gegenkopplung vorgesehen werden, welche auch die Verzerrungen der Endstufe, speziell des Ausgangstrafos reduziert.

In den Saba Geräten findet man mehrere Varianten von Gegenkopplungen. Die 3DS-Modelle nehmen dabei eine Sonderstellung ein, indem man dort eine "über alles" Gegenkopplung vergeblich sucht. Die erste NF-Stufe ist stromgegengekoppelt (unüberbrückter Katodenwiderstand) die zweite Stufe ist über das Klangregelnetzwerk frequenzabhängig gegengekoppelt. Jetzt, vor der Endstufe erledigt hier das Doppel T-Glied die übliche Vorentzerrung.

Die loudness Funktion (physiologische Lautstärkestellung) wird auch hier wie üblich durch frequenzabhängige Beschaltung der Anzapfungen des Lautstärkepotis erreicht. Die Eigenschaften des folgenden Verstärkers sind unabhängig von der Stellung des LS-Potis.

Dieser Schaltungsvariante ohne „über alles“ Gegenkopplung benötigt einen sorgfältig und großzügig dimensionierten Ausgangsübertrager (im Freiburg ein EI78) damit tiefe Frequenzen übertragen werden können, ohne dass der Kern in die Nähe der Sättigung gerät, um Oberwellen dritter Ordnung zu vermeiden.

Prinzipell ist dieses eine saubere Lösung, ohne unübersichtliche Schwingneigungen, aber ich glaube dass sie mit einem etwas größerem Klirrfaktor behaftet war.

Die Lösung mit dem GK-Trafo bringt meiner Meinung keine Vorteile, sie muss besonders fein dosiert werden und birgt jede Menge unerwünschter Probleme, unübersichtliche Phasendrehungen und damit verbundene Gefahr der Selbsterregung. Also ich denke die Auslegung dieser Schaltung ist etwas für Spezialisten (post296). Es sei denn man wünscht einen noch steileren Verlauf als bei dem Doppel-T-Glied, aber das kann man nicht so genau sagen, weil man die Daten des GK-Trafos und auch die resultierende Güte des sich damit ergebenden Schwingkreises nicht kennt - kann ich also nicht simulieren. Aber nach den vorliegenden Ergebnissen, müsste er mit dem 50nF seine Resonaz bei 300 bis 500 Hz liegen haben.

Die Lösung der über alles Gegenkopplung mit der Vorentzerrung innerhalb des GK-Netzwerkes hat sich als Standardlösung erwiesen, welche man auch bei anderen Herstellern findet. Hier wird das rückzuführende Signal der Sekundärwicklung des Ausgangübertragers entnommen und über RC-Netzwerke dem Fußpunkt des LS-Stellers zugeführt.

Auf diesem Wege wird die übliche Vorentzerrung erreicht und zusätzlich eine Klirrfaktorreduzierung des gesamten Verstärkers erzielt, welche jetzt auch die Verzerrungen des Ausgangstrafos mit einbezieht. Die Verzerrungen werden ungefähr um den Faktor der Kreisverstärkung herabgesetzt. Das bedeutet, diese Gegenkopplung ist um so wirksamer je mehr Verstärkungsreserven zur Verfügung stehen. Da man damals sparsam mit Röhren umgehen musste waren diese Verstärkungsreserven nicht ganz so üppig.

Die Vorteile dieser über alles Gegenkopplung fielen aber sogleich einem kleineren Ausgangstrafo zum Opfer; ab jetzt fand man nur noch einen EI66 Trafo in den edlen Freiburgs. Und bei genauem Hinsehen war das Ganze letztendlich ein wahrer Betrug, denn man opferte einer wirksamen Gegenkopplung keine zusätzlichen Röhrenfunktionen, sondern sie wurde mit zunehmender Lautstärke zunehmend umwirksam.

So wurde dem empfindlichen Ohr bei geringen Lautstärken ein qualitativ hochwertiges und in Höhen und Tiefen wirksam aufbereitetes Signal zugeführt. Während man bei größeren Lautstärken diesen Luxus der Gegenkopplung wieder fallen ließ (die Gegenkopplung wird bei hohen Lautstärken zunehmend vom Innenwiderstand der Signalquelle "kurzgeschlossen"). Und da das Gerät dann eigentlich nur noch laut war (sein sollte), wurden jetzt die durch die Gegenkopplung eingebüßten Verstärkungsresereven wieder aktiviert unter der Voraussicht, dass man bei dem Lärm weder den erhöhten Klirrfaktor, noch das unvollkommene Klangbild wahrnimmt.

Die über alles Gegenkopplung ist meiner Meinung nach die bessere Variante, weil sie den gesamten Verstärker einschließlich Trafo in die klirrfaktorsenkende und klangbildende Gegenkopplungsschleife einbezieht. Voraussetzung für eine gute Wirksamkeit ist eine ausreichende Verstärkungsreserve. Die beste Methode wäre die Vereinigung der Maßnahmen in den 3DS-Typen mit den Nachfolgegeräten, aber dazu hätte es mindestens einer zusätzlichen Röhrenfunktion bedarft und das wollte keiner, die wurden für die Automatik gebraucht.

Noch eine Anmerkung: Die dargestellten F-Gänge stellen die "Vorentzerrung" dar, welche bei "neutraler" Einstellung des Klangregelnetzwerkes wirksam ist, die Klangsteller senken die oberen und unteren F-Bereiche je nach Einstellung ab können sie aber anheben, da sie auch Bestandteil "lokaler Gegenkopplungen" sind und daher auch zusätzliche Anhebungen des Frequenzverlaufes bewirken können.

An eine genaue Analyse der bei Saba verwendeten klassischen Klangregelnetzwerke traue ich mich auf Anhieb nicht heran – die sind schon recht verzwickt.

Simuliert wurde mit der microsim testversion 8

Grüße, Peter.

Freundliche Grüsse, sagnix